Un breve ensayo sobre Arauca: antecedentes y perspectivas del desarrollo regional A brief essay about Arauca: Background and prospects of regional development

Contenido principal del artículo

Cómo citar

Resumen

La historia económica, social, política y cultural colombiana ha estado marcada por una presencia estatal intermitente y coercitiva, especialmente en aquellos territorios que, dadas las condiciones geográficas, han sido clasificados como territorios de frontera. En este sentido, el presente artículo de reflexión constituye un primer acercamiento a las dinámicas de desarrollo de un territorio que, quizás como ningún otro, refleja las condiciones históricas y administativas de esta clasificación: el departamento de Arauca. Esta primera fase de la investigación consistió en una revisión sistématica de las fuentes secundarias disponibles, las cuales, apropiadas bajo un proceso hermenéutico que privilegiando las formas expresivas del ensayo por sobre el más tradicional discurso científico, permitieron evidenciar los avances o progresos que podrían asemejarse a ciertos logros de desarrollo. Estos avances derivan de procesos históricos específicos en los cuales el Estado ha jugado un rol marginal, con intervenciones tardías y descontextualizadas que son valoradas negativamente por una parte importante de los actores sociales.

Palabras clave:

desarrollo, historia, política pública, prospectiva.Abstract

Colombian economic, social, political, and cultural history has been marked by an intermittent and coercive state presence, especially in those territories that, due to geographical conditions, have been classified as border regions. In this sense, this reflection article constitutes as a preliminary approach to the development dynamics of a territory that, perhaps like no other, reflects the historical and administrative conditions of this classification: the department of Arauca. This initial phase of the research involved a systematic review of the available secondary sources, which, examined through a hermeneutic process that favors the expressive forms of essay over the more traditional scientific discourse, allowed for the identification of advances or progress that could resemble certain development achievements. These advances stem from specific historical processes in which the state has played a marginal role, with delayed and out-of-context interventions that are negatively perceived by an significant part of social actors.

Keywords:

development, history, public policy, prospective.Introducción

La idea de recurrir al ensayo como estilo de comunicación en el acartonado mundo de la divulgación académica constituye una declaración de intenciones en la misma línea de lo expresado por De Montaigne (2020) en sus célebres “Ensayos”: exponer libremente una opinión, incluso sobre cosas que sobrepasan la capacidad del autor, aceptando que los juicios emitidos reflejan el entendemiento del autor y no son una medida de lo analizado. La pretensón de comprender los procesos históricos de un territorio diverso y complejo, a pesar de la escasez de antecedentes investigativos reflejados en pocas referencias directas a los problemas aquí abordados, ha requerido de ciertas licencias (re)creativas poco comúmes para este tipo de ejercicios académicos.

Lejos están, entonces, las presentes líneas de la suficiencia científica del “nuevo conocimiento”. Es un ejercicio más modesto. En este texto, se condensan contribuciones, quizás ya muy difundidas, que han sido complementadas con un ejercicio de contextualización histórica, muy necesario de acuerdo con la revisión de antecedentes realizada.

Precisamente, en virtud de esto último, el primer capítulo versa sobre los albores de la sociedad araucana, en un esfuerzo acompañado por la derruida Academia de Historia, que cuenta con la tutoría del profesor Jorge Nel Navea, quien queda exento de los posibles vacíos y errores. El segundo apartado aborda tres conceptos clave para entender la composición de la sociedad araucana contemporánea: el proceso de colonización, el asentamiento de la insurgencia y el descubrimiento del petróleo, que han sido determinantes en lo que aquí se ha denominado “explosiones demográficas” en el territorio. El ensayo continúa con un análisis de la “petrolarización” de la economía araucana, un proceso con repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales, que actualmente sirve de base para uno de los grandes imaginarios creados alrededor de Arauca: la historia de un pueblo que derrochó sus posibilidades de desarrollo, embaucado por prácticas corruptas que, para el Estado y especialmente para muchos colombianos, parecerían un problema sui géneris de este territorio. Por último, en el cuarto capítulo, se presentan algunas consideraciones acerca de lo que podrían ser las potencialidades de desarrollo para el departamento de Arauca, a juicio del autor y acudiendo a un oxímoron, residen en las mismas debilidades estructurales develadas a lo largo del ensayo.

El texto, en su versión final, con sus aportes y vacíos, es un fiel reflejo de las limitaciones de la sociedad araucana para escudriñar su propia historia y cuestionar su porvenir. Es también un llamado para que académicos e intelectuales de la región retomen la importante misión de consolidar una “idea o visión de Arauca”, cuyo abandono queda retratado en la ya mencionada postración de la Academia de Historia. Finalmente, es una respetuosa sugerencia para quienes escriben sobre Arauca “desde afuera”, que profundicen un poco más en la historia de este territorio, y quizás así puedan superar lugares comunes que han terminado en la estigmatización y el señalamiento de una sociedad, que lo único que, a lo largo de su historia, solo ha luchado por la libertad y el desarrollo del país.

Si estas líneas contribuyen en algo a lo antes señalado, el esfuerzo y la dedicación que se han prestado para su realización quedarán más que recompensados.

Los albores de la sociedad araucana

La historia de lo que hoy comprende el departamento de Arauca y, en general, de los llanos orientales de Colombia, es la historia de una paradoja persistente: una de las zonas de frontera más antiguas del país, que, a su vez, es la de mayor rezago en la inserción a la dinámica económica, política y social del país y del mundo (Rausch, 1989). La distancia física y social, la desidia del Estado y las tensiones propias de una frontera porosa han hecho de esta tierra de hermosos contrastes una eterna promesa incumplida.

Las condiciones históricas que mejor explican el incumplimiento sistemático de la promesa de desarrollo en Arauca están detalladas en el libro titulado “Breves Apuntaciones Sobre Arauca” (Camejo Troanes, 2011). De acuerdo con el mencionado texto, estas condiciones son, entre otras:

-

Los primeros asentamientos fueron producto de la migración venezolana, siendo muy probablemente Juan Francisco Lara en 1782 el fundador de lo que hoy se conoce como Arauca capital;

-

La vida económica, social, cultural y hasta política de Arauca ha estado históricamente más relacionada con Venezuela que con el interior del país;

-

La presencia institucional colombiana ha sido siempre precaria y vista con desconfianza;

-

Desde los albores de su fundación, Arauca ha sustentado sus bonanzas económicas en la exuberancia de sus riquezas naturales y en las posibilidades de intercambio comercial con Venezuela;

-

Desde el principio, la falta de institucionalidad ha sido causa directa para la explotación de rentas ilegales en el territorio.

Precisamente, la intención del presente ensayo es abordar algunas de estas realidades.

Un primer elemento por destacar es la diversidad y riqueza cultural araucana. La expansión demográfica en los más de 23 000 KM² del departamento de Arauca ha sido extensa, tanto temporal como geográficamente, y particularmente diversa, tal como lo expone Gutiérrez Lemus (2010) en su artículo “Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad”:

“[ ... \ la ribereña población de Arauca está ligada a la vida del otro lado del río, a poblaciones como El Amparo y Elorza o Nula en Venezuela, manifiestan una cultura de frontera. Tame forma parte de la historia e idiosincrasia de Casanare (Sácama, Pore) y Boyacá (Sogamoso, El Cucuy, Pisba), más ligada al orden y respetuosa de la autoridad. Saravena y Fortul, son fundaciones recientes cuyo pasado evoca la colonización santandereana (Labateca, Toledo, Cúcuta) de los años sesenta y setenta. Puerto Rondón y Cravo Norte, están ligados a la historia colonial de Orocué, Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare y a la navegación por el río Meta o a la colonización, más reciente, de Primavera y Santa Rosalía en Vichada. Visto de esta forma, el departamento de Arauca se antoja una unidad político-administrativa un tanto dispersa, donde su capital, en apariencia, no cumple muchas funciones de polarización económica y espacial, social ni cultural” (P. 4).

La historia colonial del departamento de Arauca inicia con la fundación de Tame por Alonso Pérez de Guzmán, entre 1626 y 1628, según las fuentes existentes (Gómez Cuarán, 2010), siendo significativamente marcada por el asentamiento de la reducción jesuita Nuestra Señora de la Asunción de Tame en 1661 (Santamaría, 1994). A partir de la consolidación de estas misiones (Salazar González, 2017), 14 años más tarde se empezaría a poblar el territorio que hoy en día corresponde al municipio de Arauquita (Anzola Pinto et al., 2019). Por su parte, la fracción territorial que constituye Arauca capital empezó a ser poblada por ciudadanos venezolanos desplazados de su país, alrededor del año 1782 (Camejo Troanes, 2011).

Más allá de estos antecedentes, es importante advertir que las realidades políticas y económicas de los albores republicanos, propiciaron unas condiciones administrativas marcadas por relaciones de dependencia y exclusión del gobierno central (Paul Cantor, 2019). Tanto es así, que finalizando el siglo XIX, en la división administrativa restituida por la Constitución Política de 1886, los municipios de Tame, Arauca y Arauquita pasaron a formar parte de la Intendencia de Casanare (Paul Cantor, 2019). Se trató de una situación que solo hasta inicios del siglo XX empezó a cambiar, específicamente con la decisión del Congreso de la República durante el gobierno de Carlos E. Restrepo de designar a Arauca como la primera comisaría especial el 24 de marzo de 1911, escindiendo del departamento de Boyacá los caseríos de Arauca (actual capital del departamento), Todos los Santos y El Viento (Rausch, 2022).

El relato de las condiciones que la ciudad de Arauca, actual capital administrativa y política, afrontaba hacia finales del siglo XIX, realizado por Camejo Troanes (2011), permite contextualizar las condiciones de este paulatino proceso de emancipación administrativa. Se trataba de una población que en 1890 registraba caminos en pésimas condiciones, lo que contribuía a su aislamiento físico, social y político del “centro del país”, pese a contar con un activo comercio a través del binacional río Arauca y de registrar un creciente número de pobladores, muy identificados cultural y socialmente con el vecino país de Venezuela (Camejo Troanes, 2011).

La exuberancia natural de la ciudad de Arauca, junto con el intercambio comercial con las localidades venezolanas de El Amparo y San Fernando de Apure, llevó a algunos a afirmar, quizás con ingenuo optimismo, que Arauca estaba llamado a “ser uno de los pueblos más ricos y florecientes del país” (Camejo Troanes, 2011, p. 70). No obstante, a pesar de estos visos de autonomía, la realidad es que estos territorios olvidados, como lo registran Palacios y Safford (2002) , fueron dejados por la clase dirigente del país a merced de los intereses extranjeros. Así tuvieron lugar los procesos de expoliación “de maderas preciosas en el Chocó y Urabá, o de la cacería ilegal de garzas en los llanos del Arauca, estimulada por la demanda de las casas europeas de alta costura” (Palacios y Safford, 2002, p. 511).

Mención aparte merece el episodio generado por la alta demanda europera de las plumas de garza: la primera gran “bonanza” araucana del siglo XX. Sin embargo, tal como sucedería casi 90 años después, la afluencia de grandes capitales terminó promoviendo la demanda suntuosa, las desigualdades sociales y la violencia fraticida. La capacidad para mezclar realidad y ficción del maestro Eduardo Mantilla Trejos es mucho más pertinente para describir las contradicciones inmanentes a este perido histórico: masones de origen extranjero, con gran capital, que al calor de los más ricos alimentos y las mejores bebidas importadas, vislumbraban en las rentas provenientes de la explotación ilegal de las plumas de garza, el punto de anclaje necesario para echar a andar “¡la conspiración más grande que se haya fraguado en esta parte de América!” (P. 112).

Retornando al mundo de la historia no ficcional, es de apuntar que durante al menos las tres primeras décadas del siglo XX, en Arauca y en general en los llanos orientales colombianos, las dinámicas propias de la política venezolana marcaron la pauta de la vida social, política y económica. Durante este tiempo, este territorio quedó a merced de la connivencia soterrada entre el dictador venezolano Juan Vicente Gómez y el caudillo Tomás Funes (Palacios y Safford, 2002). Se instauró un régimen de facto que hizo aún más díficil el afianzamiento de algún tipo de institucionalidad identitaria con el Estado colombiano. Esta situación se patentaba en la negativa del gobierno venezolano a permitir la navegación a vapor por el Orinoco, el cobro de aranceles prohibitvos para la producción colombiana y la entrada de contrabando desde Venezuela, el cual llegó a representar las dos terceras partes del comercio de la región (Rausch, 1989).

Algunos hechos reflejan el implacable control venezolano en esta zona de frontera. Un relato en 1912 del entonces comisario de la intendencia de Arauca, Jeronimo Mutis, informaba que “negociantes venezolanos habían recogido toda la moneda colombiana circulante en la localidad, y la habían reacuñado en Venezuela, para introducirla de nuevo en Colombia” (Rausch, 1989, p. 40). En diciembre de 1915, según los registros históricos, Pedro Pérez Delgado atacó las fuerzas militares del general Pérez Soto en San Fernando de Apure, siendo derrotado y viéndose obligado a refugiarse en Arauca. Desde allí planeó y ejecutó un nuevo ataque en la población fronteriza venezolana de El Ogza, en el cual asesinó a veintidós personas, lo que generó la airada reacción de Pérez Soto, quien, con la anuencia del comisario Torres Elicechea, penetró con sus fuerzas armadas en territorio araucano y aprehendió definitivamente al bandido (Paul Cantor, 2019).

Sin embargo, quizás el suceso más representativo de las tensiones generadas por la falta de institucionalidad colombiana sea el suceso conocido como “La Humbertera”, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 1916 y que generó en la política colombiana el denominado “affaire Arauca” (Rausch, 1989). Este hecho histórico es paradigmático de las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para imponer la ley y el orden en este territorio.

Humberto Gómez, nacido en Santander y quien había vivido entre Sogamoso y Cúcuta gran parte de su vida, se estableció en Arauca despues del año 1912, trabajando como mayordomo en el Hato Las Delicias y traficando plumas de garza con los hermanos Galbadón, según se rumoraba en la época. El maestro Mantilla Trejos (2019) lo describe con su magistraln licencia literaria:

“Arauca se pobló de nuevos asilados venezolanos que huían de la tizona de Cipriano Castro. Estos ganaderos establecieron grandes hatos en las márgenes de los ríos pero las peonadas, al hervor de las plumas de garza, constituyeron cuadrillas armadas que merodeaban los caminos y asaltaban los campamentos. Humberto Gómez, caporal de un hato ganadero, soliviantó los peones y se hizo fuerte en el Cuiloto. Allí fue derrotado por un caricortado que lo obligó a internarse en el estado apure donde preparó alevosamente la revancha” (P. 142).

El “caricortado” que persiguió a Humberto Gómez y lo hizo refugiarse en Venezuela fue el comisario Escallón (Paul Cantor, 2019). Como retaliación acaeció “La Humbertera”, nombre que se le dio a incursión que tuvo lugar en Arauca, en la cual un grupo de fascinerosos logró tomarse la población y saquear el erario público. Gómez contó con el apoyo de secuaces de Pérez Delgado aún en libertad, armamento escondido que este último había dejado y la incredulidad y torpeza de Escallón, quien, haciendo oidos sordos de las advertencias, dejó a la población desprotegida (Rausch, 1989).

Para el medio día de ese fatídico 30 de diciembre, Humberto controlaba la ciudad de Arauca, había confiscado 5000 pesos de la secretaria de Hacienda y 150 pesos de la aduana, se contaban trece policías muertos, incluyendo el comisario Escallón, y otros tantos ciudadanos secuestrados u obligados a desplazarse a la vecina localidad de El Amparo en Venezuela (Paul Cantor, 2019). Bajo la proclama de la República de Arauca, se instaló un gobierno provisional, el cual, durante todo el mes de enero de 1917, promovió el pillaje, el robo, la mutliación y la violación de mujeres, en una aterradora orgía de muerte y destrucción que se mantuvo hasta el 3 de febrero, cinco días antes de que llegara el primer soldado colombiano a territorio araucano.

Aproximadamente cuarenta días demoraron en llegar los dos batallones enviados por el gobierno central para atender el intento de secesión que instauró el terror en Arauca. El informe rendido por el general Jesús García, jefe de la expedición militar, evidencia uno de los aspectos más llamativos en el manejo inicial de esta crisis institucional: la gran diferencia entre la presencia de los gobiernos de Colombia y Venezuela. A Este respecto, el mencionado jefe afirmaba:

“Tan pronto como la expedición llegó a la población de Arauca mi propósito fue entenderme con la autoridad de mayor categoría y más inmediata a la vecina República de Venezuela, lo conseguí pasando a El Amparo, y por telégrafo me puse en comunicación con el Comisionado Especial del Poder Ejecutivo de Venezuela, quien me recibió galantemente y manifestó la complacencia y el anhelo de que el Gobierno de Colombia hubiera ocupado la plaza de Arauca y de que se restableciera cuanto antes la normalidad de aquella rica región… Durante mi permanencia en la ciudad de Arauca fue esta visitada por varias autoridades salientes de la vecina República; el señor Jefe Civil de El Amparo, el Representante y Comisionado Especial del Gobierno de Venezuela y Miembro del Congreso, el Jefe Civil del Distrito Páez y por úlitmo el señor Presidente del Estado Apure; todos unidos de corazón en idénticas aspiraciones respecto de las relaciones fronterizas y ansiosos de que la pacificación del territorio de Arauca se efectuara de una manera estable y perfectamente satisfactoria, colaborando dichas entidades con hechos reales y tangibles” (Camejo Troanes, 2011, págs. 79-80).

Pese a que la captura de Humberto Gómez se dio en territorio venezolano el día 9 de febrero de 1917, las repercusiones de este asunto no pararon ahí. Medios de comunicación del interior del país, particularmente, El Diario Nacional y quien posteriormente sería presidente de la república, Enrique Olaya Herrera, reclamaron airadamente por la lenta reacción del gobierno y por los aparentes excesos de la fuerza pública. Las denuncias de estos dieron lugar al denominado “affaire Arauca”, entendido, según lo explica Rausch (1989) , como un periodo de tiempo en el que lo acontecido a raíz de La Humbertera fue objeto de un álgido debate público.

Sin embargo, detrás de la denuncia de “crimenes atroces” presuntamente cometidos por las fuerzas representativas del Estado, del escandalo por lo que fue una erogación total de recursos públicos de 150 000 pesos de la época, y del debate suscitado en el Congreso de la República, al parecer no existía un interés genuino por plantear acciones concretas que permitieran contrarrestar el aislamiento del territorio. Arauca siguió siendo un territorio olvidado y las inversiones estratégicas reclamadas siguieron siendo pospuestas por el gobierno centralista colombiano.

Dados estos antecedentes, no resulta extraño que las poblaciones asentadas en este territorio no hayan expresado y no expresen a día de hoy un gran sentido de pertenencia hacia el Estado. Más allá de reconocerse como actores importantes dentro del proceso independista, la interrelación de los araucanos con el gobierno nacional ha estado signada por la desconfianza, la solicitud de inversiones efectivas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población y las evidentes faltas de respuestas oportunas y contundentes a estos reclamos.

Colonización, insurgencia y petróleo: las “explosiones demográficas” del territorio

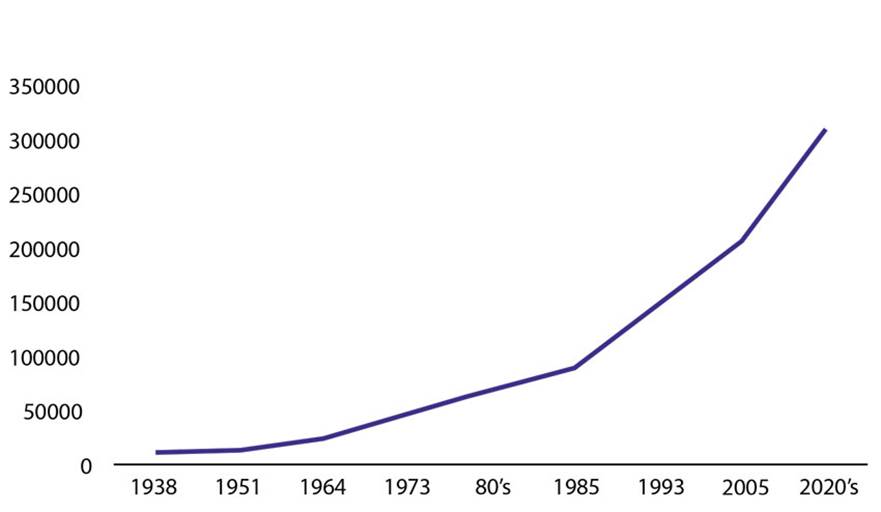

Los estudios de las profesoras Rausch (2022) , “La Regionalización en Colombia y la Transformación de los Llanos Orientales”, y Mendoza Padilla (2011) , “Estructuración socio territorial del departamento de Arauca, 1950-2008”, proporcionan información valiosa sobre el crecimiento demográfico en el departamento de Arauca par el siglo XXI. En 1938, la población del territorio ascendia a 11 156 habitantes. Para 1951, la población del departamento de Arauca era de 13 221, la mayoría de ellos (72%) residía en las zonas rurales. La distribución de la población entre los tres municipios existentes en esa época revela una notable concentración en el municipio de Arauca, que albergaba al 66% de la población, seguido de Tame con el 27% y Arauquita con el 8% de la población total. Para el periodo restante, incluyendo las primeras décadas del siglo XXI (figura 1).

Figura 1: Comportamiento demográfico departamento de Arauca siglos XX y XXI

Lo que se conoce como “La Colonización del Sarare” quizás sea la principal explicación de la transformación geográfica, demográfica y cultural del departamento de Arauca durante la segunda mitad del siglo XX. Debe advertirse, que no se trató de un proceso unicausal u homogéneo, por el contrario, los testimonios recogidos por Carrillo Blanco (2021) revelan que se trató de un proceso más espaciado en el tiempo de lo que habitualmente se reconoce, con una riqueza cultural que se expresa en diversas apropiaciones territoriales y un arraigo de las formas de organización comunitaria quizás única en el país.

A pesar de lo señalado anteriormente, es innegable que las décadas de 1960, 1970 y 1980 constituye el periodo más importantes de este proceso migratorio en el Sarare araucano (Moreno Romero y Pérez, 2022). Se trató de un proceso inextricablemente ligado a la agitación política y social derivada de los periodos conocidos como “La Violencia” y “El Conflicto Armado” (Hormaza Jimenez, 2016), coincidiendo en sus puntos más algido con el posicionamiento de los grupos insurgentes en el territorio (Gutiérrez Lemus, 2010).

Algunos de los testimonios recopilados por De Currea-Lugo (2016) nos permiten captar las principales características de este proceso de colonización. En primer lugar, es fundamental examinar las motivaciones de una parte importante de la población colona que llegó en la década de 1960:

[ ... ] “Yo vine muy joven a este región, pero ahora ya me volví viejo aquí en el territorio del Sarare, yo soy de Toledo Norte de Santander, mi papá nos trajo en el año 60 a este tierra, llegamos hasta allí a Tuneiba, cada uno traíamos su maletica; yo por lo menos traía mis chiritos que mi papá me tenía y cogimos ahí pa´abajo por la orilla del río, el primer trancón que tuvimos fue en una quebrada que se llama Gualanday, eso fue un 22 de febrero del año 60, ahí nos tocó pasar, mi papá como ya era adulto pues le daba el agua por el pecho, de una manera u otra nos pasaron a nostros y seguimos ahí pa'abajo y llegamos hasta el guamo” (De Currea-Lugo, 2016, pág. 34).

En la década siguiente, con las actividades del Estado mucho más consolidadas, particularmente los proyectos liderados por el INCORA (Hormaza Jimenez, 2016), el flujo migratorio empezó a reflejar el incipiente fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio.

[ ... ] “Llegué aquí a la comisaría en el año de 1973. Llegué por unos nombramientos que hacía en ese tiempo la gobernación de Cundinamarca, hacían algunas convocatorias para buscar docentes que vinieran a territorios nacionales; cuando todo esto era territorio nacional, dentro de esa convocatoria me presenté, pasé y daban posibilidades de escoger tres sitios. Entre estos tres sitios esta Arauca, Amazonas y San Andrés y Providencia, Llegamos prácticamente a iniciar, se puede decir que un proceso educativo con muchos compañeros” (De Currea-Lugo, 2016, pág. 36).

Para el año 1985, la población del departamento de Arauca había ascendido a 70 085 habitantes, lo que representó un aumento de 5,3 veces en 34 años (Mendoza Padilla, 2011). De la mano de esta “primera explosión” demográfica se presentó también una transformación radical en la ocupación del territorio, con la población urbana representando el 58% del total (Mendoza Padilla, 2011). Este corte histórico también marca la consolidación de la actividad petrolera en el territorio, sin dudas un hito en el desarrollo del territorio (Gutiérrez Lemus, 2010).

La presencia de los actores armados es una situación que amerita una última y breve digresión. En primera lugar, la histórica ausencia del Estado, reflejada en las debilidades institucionales, es una de las causas de la persistencia del conflicto en Arauca, tal como lo señala la Fundación Ideas Para La Paz (2014). El actuar de las mencionadas guerrillas, sumadas a la incursión del grupo paramilitar Bloque Vencedores de Arauca, han dejado una estela triste y desoladora: 103 000 víctimas registradas del conflicto, aproximadamente 45 000 victimas no registradas y 86 000 desplazados, según la Comisión de la Verdad (2020).

La respuesta de los diferentes gobiernos se ha reducido básicamente a la militarización del territorio, con un total actual de 9000 miembros del Ejército Nacional (Comisión de la Verdad, 2020). Este proceder estatal ha alimentado los ciclos de violencia en el territorio.

Para el periodo 2000 - 2012 por ejemplo, se identifican al menos tres fases del conflicto armado en Arauca: entre 2000 y 2003, un momento de alta intesidad en el accionar de los grupos subversivos, explicado por la confrontación directa con las autodefensas (tabla 1). Entre 2006 y 2010, la desmovilización de los paramilitares y el enfrentamiento entre las guerrillas propiciaron una reducción en la confrotación con las fuerzas militares. Entre 2011 y 2012, de acuerdo con la Fundación Ideas Para La Paz (2014), se registró una contraofensiva guerrillera que menguó con la negociación y posterior firma del acuerdo de paz con las FARC. Cabe agregar un cuarto pico que empieza a vislumbrarse a partir de las fallas en la implementación de los acuerdos de paz, la reconfiguración de los grupos armados ilegales en el territorio y una nueva confrontación entre grupos subversivos iniciada a principios del año 2022.

Fuente: Gutiérrez Lemus (2010)

Tabla 1: Acciones unilaterales nororiente del país 1988-2007

Frente a lo expuesto, parece coveniente advertir que la “promesa fallida” de apuntalar el desarrollo de Arauca en los recursos petroleros es uno de los principales motivos de frustración que expresan la mayoría de los actores sociales del territorio. Esto se explica, en primer lugar, a partir del crecimiento de los grupos irregulares paralelo a las rentas petroleras. Así mismo, la incapacidad para atender las necesidades inmediatas de la comunidad, el despilfarro de los recursos provenientes de las regalías debido a malas prácticas de gestión pública, la falta de interrelación de la “economía petrolera” con el sector productivo y el mercado laboral del territorio, y los significativos impactos ambientales generados por la actividad extractiva. Estas circunstancias, entre muchas otras, han llevado a que los habitantes del departamento de Arauca consideren de manera negativa el impacto del petróleo en sus condiciones de vida, asociando esta actividad con un despojo o saqueo sistemático.

Petrolarización de la economía araucana

Los inicios de la producción petrolera en el territorio que hoy comprende el departamento de Arauca datan de 1983, con el descubrimiento del campo “Caño Limón” (Mendoza Padilla, 2011). Según Sarmiento Anzola (2015) en su documento Arauca 1983-2015: fin de un ciclo histórico y transición incierta, en este territorio se encontraron reservas por 2000 millones de barriles de petróleo con una calidad excepcional, lo que permitió al país consolidarse como un importante exportador de esta materia prima. En su pico máximo de producción, alcanzado en 1996, este campo de explotación representó el 43,1% de la producción petrolera nacional, con un total de 252 000 barriles (Sarmiento Anzola, 2015).

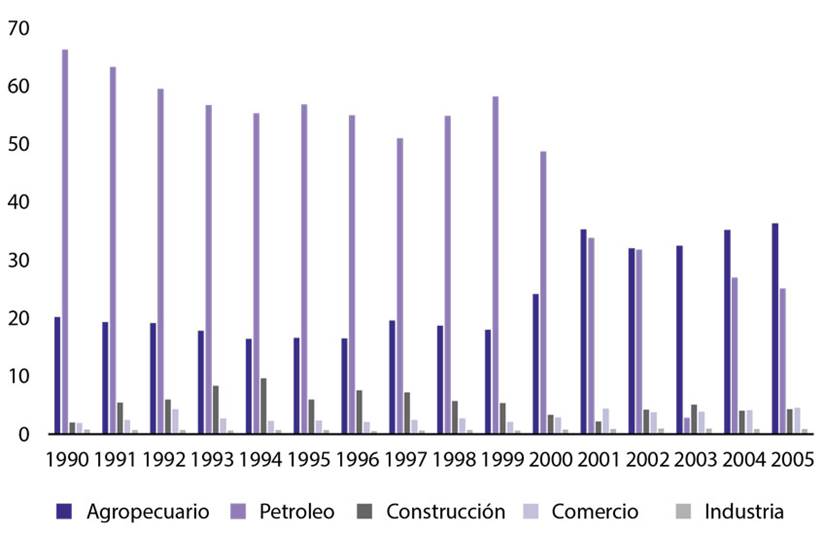

Desde el punto de vista de las cuentas departamentales, los datos dispuestos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permiten vislumbrar aspectos importantes sobre la “petrolarización” de la economía araucana. En primer lugar, durante el periodo comprendido entre 1990 y 2005, la categorización de Arauca como departamento petrolero parece irrefutable, siendo 1990 el año de mayor intensidad, cuando la explotación de petroleo representó el 66,46% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento. Así mismo, es claro que la estructura productiva no relacionada con la industria extractiva es predominantemente agropecuaria, con un peso histórico particular en la categoría de animales vivos y productos animales, que alcanzó un 77% en 2005. Otra observación importante tiene que ver con el aprovechamiento de la “bonanza petrolera”, la cual, según las cifras recogidas y presentadas en la figura 2, se dirigió inicalmente al sector de la construcción, que alcanzó un máximo histórico de 9,70% de participación en el PIB departamental. Esta dinámica pareció apuntalar el posterior crecimiento del sector comercio, que llegó a un máximo de 4,59%; sin embargo, no parece haber tenido un impacto significativo en la actividad industrial, que permaneció por debajo del 1% durante ese período.

Figura 2: Participación porcentual de actividades económicas PIB departamento de Arauca, a precios constantes de 1994

La consolidación de la actividad petrolera también tuvo implicaciones en otros aspectos. Por un lado, generó una nueva “explosión demográfica”, siendo un factor esencial para el crecimiento de la población, que se multiplicó por 3,31 veces en el periodo de 1985 a 2008, ascendiendo a 232 118 habitantes (Mendoza Padilla, 2011).

Por otra parte, los recursos provenientes de las regalías pagadas por la explotación petrolera representaron para las administraciones territoriales un mayor margen de maniobra en el gasto público, con un impacto importante en la ampliación de la cobertura de servicios básicos esenciales. Sin embargo, estos recursos no siempre fueron bien aprovechados, dando lugar al adjetivo peyorativo “Arauca Saudita”. Es pertinente detenernos en el uso de este término por parte de la prensa nacional.

En un primer artículo del 27 de octubre de 1986, la Revista Semana se refería Arauca Saudita en estos términos: “El sobrenombre no es gratuito. Tiene su origen en que la otrora abandonada y olvidada intendencia del Arauca vive en la actualidad la explosiva mezcla de mucho dinero y mucha violencia que ha caracterizado durante años al Medio Oriente” (SP). El artículo mencionaba que el Boom petrolero convirtió a Arauca en el territorio de mayor crecimiento demográfico de ese momento, elevando el presupuesto per cápita del departamento a uno de los más altos de Colombia e intensificando problemas económicos y sociales como el desempleo y la inseguridad.

El Tiempo (1995) se refirió a Arauca Saudita en quiebra, describiendo con cierta perplejodad la situación financiera del departamento realizada tanto por el Gobernador como por la Secretaria de Hacienda de la época. La conclusión de la nota recogía lo siguiente: “El gobernador aclaró que esta situación hará que se reestructure el presupuesto para acomodarlo a la situación financiera del departamento. Se disminuirán los gastos a nivel de obras de infraestructura, pero se mantendrán los rubros correspondientes a salud y educación e inversión eminentemente social” (SP).

Casi una década después de su primer artículo sobre Arauca, la misma Revista Semana (1995), destacó tanto las bondades que tuvo el descubrimiento del campo Caño Limón como las críticas al manejo de las regalías en el departamento:

“… aunque los titulares se celebraron con bombos y platillos, con el correr de los años Caño Limón dejó de verse como el pozo de la dicha para convertirse en el cuento perfecto para hacer una película cuyos protagonistas eran el despilfarro, la violencia y la corrupción” (SP).

Para más adelante terminar diciendo:

“tan mala es la fama de esa bonanza que todas las recomendaciones sobre el manejo de la riqueza petrolera de Cusiana se concentran en lo mismo: que no ocurra lo que pasó en Arauca. Porque inmediatamente se habla de la población llanera llegan a la mente la piscina con olas, el velódromo, la pista internacional de coleo y el coliseo cubierto, obras monumentales en las cuales se metió la antigua intendencia aprovechando los recursos que le ingresaron” (SP).

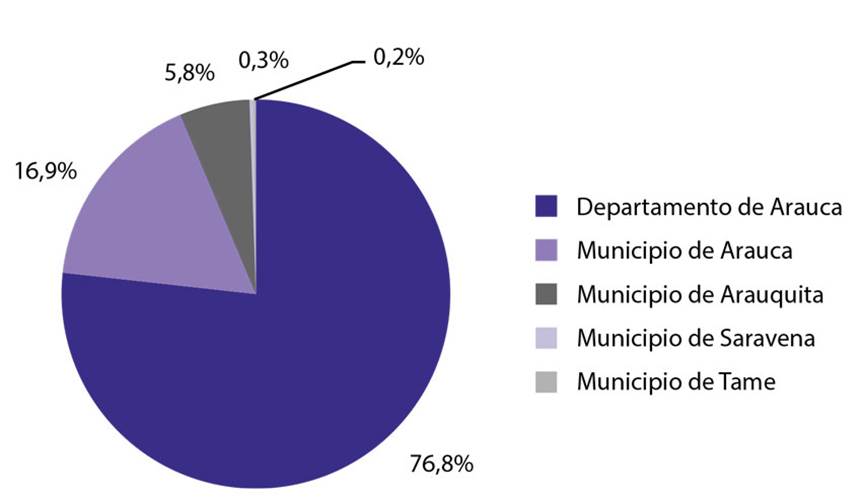

Con la ventaja que otorga el paso del tiempo y la perspectiva histórica derivada de él, es posible evaluar el cumplimiento de la promesa hecha a la Arauca Saudita, tal como se expresó en el artículo de la Revista Semana de 1986: construcción de la infraestructura básica indispesanble para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y alcanzar la necesaria integración con el resto de la nación colombiana. La realidad muestra que la valoración sobre el cumplimiento de esta promesa se sitúa en un lugar intermedio. Según Monsalve (2013) en su Análisis de las regalías petroleras en el desarrollo regional: Una visión retrospectiva del departamento de Arauca, 1985-2007, a valores de 2010, la Gobernación y los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame recibieron entre 1985 y 2010 un total de casi 7,8 billones de pesos. Aunque gran parte de estos recursos contribuyó a garantizar condiciones de vida mínimas para una población en crecimiento, también es innegable que una cantidad significativa se dilapidó en prácticas de gestión pública inadecuadas.

El desagregado por entidad territorial (figura 3) revela que la Gobernación de Arauca fue la mayor beneficiaria de los recursos de regalías, percibiendo el 76,8% del total, equivalente a 5,99 billones de pesos a precios de 2010. En segundo lugar de percepción de recursos de regalías está el municipio de Arauca, con $1,31 billones de pesos de 2010; el municipio de Arauquita recibió aproximadamente $450 000 millones de pesos de 2010 entre los años 1986 y 2010; mientras que los municipio de Tame y Saravena, en este mismo periodo de tiempo, percibieron cerca de $23 400 y $15 600 millones de pesos, respectivamente (Monsalve, 2013).

Figura 3: Proporción de los recursos totales recibidos por concepto de regalías, 1986-2010

Más allá de estos datos que evidencian el impacto de la actividad petrolera en Arauca, hay una crítica que parece irrebatible: no fue posible “sembrar” la bonanza petrolera de manera que permitiera el apalancamiento de sectores económicos de alta productividad, facilitadores de dinámicas de aglomeración y generadores de alto valor agregado. No es sorprendente, entonces, que el actual declive de la producción petrolera se derive en lo que podría definirse como la crisis económica y social más grave de la historia araucana, una década perdida.

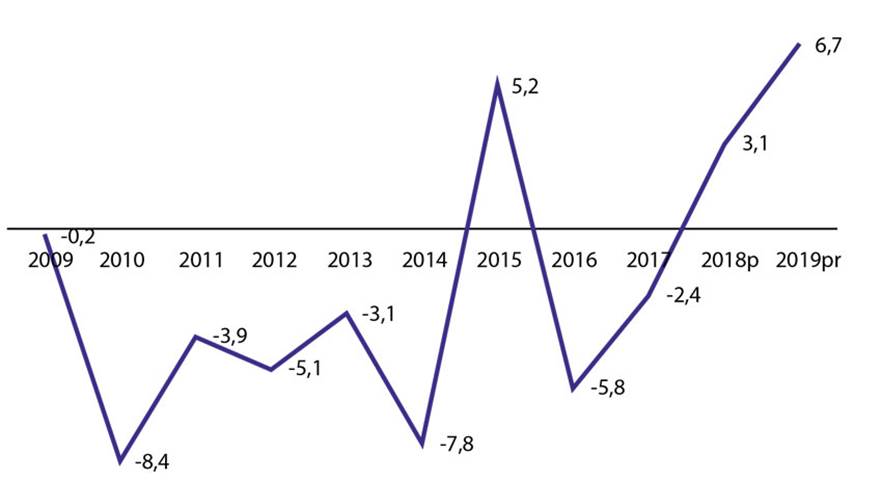

Entre 2009 y 2019, el departamento experimento cifras de crecimiento económico negativas y persistentes tasas de desempleo elevadas. Esta depresión económica revela una causa evidente: la imposibilidad de desligar dinámicas regionales de producción y consumo, de los ingresos públicos derivados de la explotación de petróleo, lo que ha generado que la economía de Arauca sea particularmente vulnerable a los ciclos de los mercados financieros internacionales.

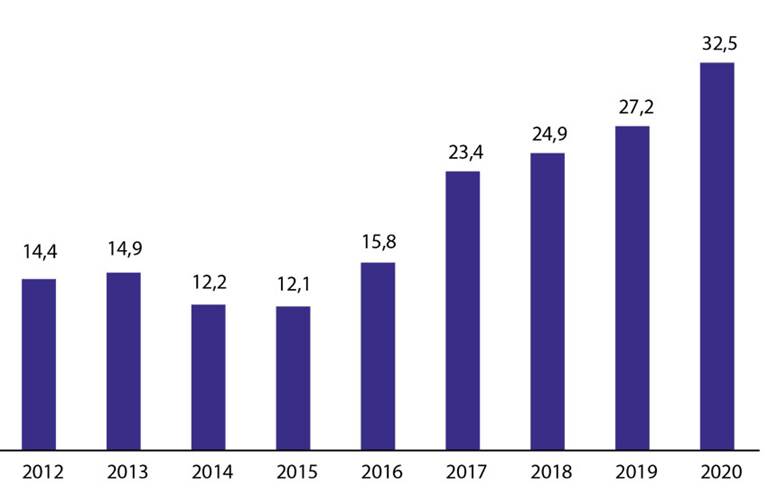

Las cifras presentadas en los gráficos a continuación ilustran la magnitud del problema. En términos de crecimiento económico, en el periodo comprendido entre 2009 y 2019, se presentaron 8 años con una variaciones negativas del PIB departamental, con caídas cercanas al 8% en 2010 y 2014 (figura 4). Por otra parte, las cifras de desempleo, disponibles únicamente para el municipio capital, retratan un mercado laboral deteriorado en términos de calidad y cantidad del empleo, con una tasa de desempleo del 32,5% en 2020, la más alta del país (figura 5).

Figura 4: Porcentaje de variación anual del PIB 2009-2019 medido a precios constantes de 2015-Departamento de Arauca

Figura 5: Tasa de Desempleo municipio de Arauca 2012-2020

Como es apenas lógico, la grave situación económica se refleja en una profunda crisis social. El índice de pobreza multidimensional publicado por el DANE (2021) se ubica en 26,1%, significado que 1 de cada 4 hogares del departamento de Arauca enfrenta privaciones propias de las condiciones de pobreza. Las variables que más impactan negativamente en este Índice son: el empleo (con más del 90% de informalidad) y la educación (donde más del 55% de hogares están limitados por el bajo nivel educativo de sus integrantes).

Además, hay factores estructurales que marcan brechas de desarrollo evidenciadas en el territorio. A continuación, se listan los más importantes:

-

Hogares campesinos: según el DANE, estos hogares constituyen el 47 % del total departamental. En el 50 % de los casos carecen de servicios de acueducto y alcantarillado, en el 60 % de los casos habitan en viviendas que no son de su propiedad, cuentan con acceso a internet en menos del 20 % de los casos y en el 37 % de los casos, la jefatura del hogar está a cargo de una mujer.

-

Mercado laboral: 1 de cada 2 araucanos en edad de trabajar está fuera del mercado laboral, es decir, ha abandonado la búsqueda activa de empleo y, en muchos casos, el desarrollo de un proyecto de vida propio. Así mismo, 1 de cada 2 araucanos que se catalogan como empleados en realidad trabaja por “cuenta propia” en condiciones precarias, lo que muchas veces les impide garantizar condiciones de vida mínimas.

-

Sectores económicos no petroleros: entre estos, destacan la agricultura, con una generación de 1,2 billones de pesos; la administración pública, con 900 mil millones de pesos; y la reparación de vehículos, con más de 500 mil millones de pesos. Sin embargo, la generación de valor agregado se concentra en un 39% en el municipio de Arauca, un 23% en el municipio de Arauquita y un 10% en Tame y Saravena.

-

Infraestructura vial: de acuerdo con el Plan Departamental de Vías, el 90% de las vías veredales del departamento están a nivel de afirmado, terraplén o terreno natural.

Las oportunidades de desarrollo del territorio se expresan en sus debilidades estructurales

En este contexto, es oportuno resaltar los aspectos que, a nuestro juicio, reflejan las debilidades estructurales del sistema productivo araucano.

Un primer elemento claro es la falta de conectividad vial interna, con los departamentos vecinos y, en consecuencia, con el interior de país. Como se ilustra en el Documento de Trabajo Sobre Economía Regional realizado por Viloria De La Hoz (2009) titulado “Geografía Económica de la Orinoquia”, la densidad vial en esta región es bastante precaria y constituye uno de los impedimentos principales para dinamizar los circuitos productivos intermunicipales, interdepartamentales e interregionales. De lo que es posible concluir que, si bien en el país se ha venido avanzando de manera importante en la conectividad vial, el territorio ha estado históricamente rezagado en este aspecto.

Si bien algunos datos relacionados con el conflicto, como la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes han registrado una reducción considerable del 83% en el periodo 2003-2017, en el departamento de Arauca aún persisten focos de violencia subversiva. Actualmente, estos focos se superponen con nuevas dinámicas que afectan la seguridad ciudadana. Por ejemplo, según el portal Terridata del Departamento Nacional de Planeación, se ha observado un crecimiento superior al 1200% en la tasa de hurtos por cada 100 000 habitantes y de más del 3600% en la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 000 habitantes, por solo citar algunas de las estadísticas disponibles.

Otro documento de trabajo sobre economía regional publicado por el Banco de la República, titulado “Red de comercio departamental en Colombia: Enfoque gravitacional y análisis topológico de redes” (Cortázar-Gómez y Pineda-Guarín, 2019), evidencia un tercer y último problema: la falta de integración económica y social con el resto del país. Según Cortázar-Gómez y Pineda-Guarín (2019) la participación del departamento de Arauca en términos de envío y recepción de mercancía es marginal en relación con el país y, específicamente, con la región nororiental (Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander), con la que mantiene la mayor parte de su relación económica.

Frente a esto último, sorprende la escasa interacción económica y social del departamento de Arauca con territorios vecinos que se suponen culturalmente afines. Cortázar-Gómez y Pineda-Guarín (2019) muestran que Arauca no está integrada al nodo de los departamentos que comprende la Orinoquía y parte de la Amazonia colombiana, cuyo centro gravitacional es el departamento de Meta e integra a Casanare, Vaupés, Vichada y Guaviare. Esta Falta de integración podría identificarse como una gran oportunidad de desarrollo para el territorio, mediante la integración con mercado regionales cercanos, con sistemas productivos complementarios, patrones de demanda similares y una gran afinidad histórica y cultural.

Conclusiones y reflexiones finales

Como apartado final del presente documento, se presentan las siguientes reflexiones a modo de conclusiones:

-

Ciclo de transición demográfica: El departamento de Arauca se ha caracterizado por presentar procesos demográficos dinámicos, aunque estos han sido bastante espaciados en el tiempo. En la actualidad, se está presentando lo que podría denominarse un cuarto ciclo de transición demográfica (después de la población del piedemonte tameño en el siglo XVII, de la sabana arauca en el siglo XVIII y de la región Sarare en el siglo XX), caracterizado por un acelerado proceso de urbanización económica, social, política y cultural. este es un aspecto crucial, ya que en términos de las perspectivas de desarrollo, marca la tensión entre los sectores productivos y los grupos de interés tradicionales, con expresiones emergentes de poder y representatividad.

-

Territorio de frontera: la asimilación del territorio como una frontera, explicada magistralmente por Serge (2011) , denota la connotación de lugar de tránsito que aún persiste en el departamento de Arauca. La indeterminación de los límites nacionales; la falta de comunicación con el centro del país y la consecuente dependencia económica, social y política de Venezuela, junto con el sentido libertario intrínseco de la cultura llanera, entre otros factores, marcan la histórica relación de desconfianza mutua con el Estado central y en parte permiten explicar las promesas incumplidas de desarrollo, progreso y bienestar para este territorio y sus habitantes.

-

Retos para la administración pública: los retos históricos y actuales del departamento de Arauca constituyen un importante campo de estudio para la administración pública, como ciencia y en su praxis. Le corresponderá a esta disciplina del saber desempeñar un rol protagónico en las discusiones sobre la acción estatal en el territorio, y asumir el liderazgo en los escenarios dispuestos para definir las soluciones más adecuadas a los múltiples problemas existentes. La guía debe ser la búsqueda de un mejor vivir para los araucanos, orientando las decisiones públicas hacia los objetivos de desarrollo claramente definidos en instancias nacionales e internacionales y promoviendo dinámicas de comunicación que generen lazos de confianza y procesos de gobernanza local. El futuro del territorio esta inexorablemente ligado a las posibilidades de generación de valor público.

La historia económica, social, política y cultural colombiana ha estado marcada por una presencia estatal intermitente y coercitiva, especialmente en aquellos territorios que, dadas las condiciones geográficas, han sido clasificados como territorios de frontera. En este sentido, el presente artículo de reflexión constituye un primer acercamiento a las dinámicas de desarrollo de un territorio que, quizás como ningún otro, refleja las condiciones históricas y administrativas de esta clasificación: el departamento de Arauca. Esta primera fase de la investigación consistió en una revisión sistemática de las fuentes secundarias disponibles, las cuales, apropiadas bajo un proceso hermenéutico que privilegiando las formas expresivas del ensayo por sobre el más tradicional discurso científico,

permitieron evidenciar los avances o progresos que podrían asemejarse a ciertos logros de desarrollo. Estos avances derivan de procesos históricos específicos en los cuales el Estado ha jugado un rol marginal, con intervenciones tardías y descontextualizadas que son valoradas negativamente por una parte importante de los actores sociales.

Colombian economic, social, political, and cultural history has been marked by an intermittent and coercive state presence, especially in those territories that, due to geographical conditions, have been classified as border regions. In this sense, this reflection article constitutes as a preliminary approach to the development dynamics of a territory that, perhaps like no other, reflects the historical and administrative conditions of this classification: the department of Arauca. This initial phase of the research involved a systematic review of the available secondary sources, which, examined through a hermeneutic process

that favors the expressive forms of essay over the more traditional scientific discourse, allowed for the identification of advances or progress that could resemble certain development achievements. These advances stem from specific historical processes in which the state has played a marginal role, with delayed and out-of-context interventions that are negatively perceived by an significant part of social actors.

Referencias

Anzola Pinto, L. F., Peraza, L. A., Trujillo, F. y Mosquera Guerra, F. (2019). Comunidades de Arauca: la gente y su cultura. En Biodiversidad en el departamento de Arauca (pp. 43–62). Gobernación de Arauca, Fundación Omacha y Fundación Ecollano.

Camejo Troanes, E. (2011). Breves apuntaciones sobre Arauca. Ediciones PENTANDRA.

Carrillo Blanco, A. M. (2021). Sobre cómo parimos este pueblo: memorias campesinas de la fundación de Saravena. Universidad Nacional de Córdoba.

Comisión de la Verdad. (2020, agosto 1). Arauca, conflicto, biodiversidad y petroleo. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/arauca-conflicto-biodiversidad-y-petroleo

Cortázar-Gómez, D. M. y Pineda-Guarín, J. F. (2019). Red de comercio departamental en Colombia: Enfoque gravitacional y análisis topológico de redes. Banco de la República.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2020, septiembre 25). Boletín Técnico Cuentas departamentales. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2021a, junio 25). PIB por Departamento. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales#pib-base-1975

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2021b, septiembre 2). Pobreza Multidimensional. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional

De Currea-Lugo, V. (2016). Historias del Sarare: de como el occidente de Arauca se fue poblando hasta convertirse en un sueño colectivo. Ántropos Ltda.

De Montaigne, M. (2020). Ensayos. Editorial Alma.

El Tiempo. (1995, marzo 4). Arauca Saudita, en quiebra. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-287517

Fundación Ideas Para La Paz. (2014). Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario. Fundación Ideas para la Paz.

Gómez Cuarán, E. F. (2010). Análisis de las configuraciones dígitopalmares de la población indígena del municipio de Tame-departamento de Arauca. Universidad Nacional de Colombia.

Gutiérrez Lemus, O. J. (2010). Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad. Análisis Político, Mayo-agosto, 3–34.

Hormaza Jimenez, I. C. (2016). La reforma agraria como ejercicio de planificación: experiencias de los proyectos de colonización del INCORA en el Caquetá entre 1964-1974. Universidad Nacional de Colombia.

Mantilla Trejos, E. (2019). Los Tumbatiranos. Gente Nueva.

Mendoza Padilla, B. E. (2011). Estructuración socio territorial del departamento de Arauca, 1950–2008. Perspectiva Geográfica, 16, 151–172.

Monsalve, E. (2013). Análisis de las regalías petroleras en el desarrollo regional: Una visión retrospectiva del departamento de Arauca, 1985-2007. Universidad Nacional de Colombia.

Moreno Romero, J. y Pérez, D. (2022). Memorias de la fragmentación de la selva: colonización y luchas agrarias en la región del Sarare, Arauca, Colombia, 1960-1990. Jangwa Pana, 22, 132–145.

Palacios, M., & Safford, F. (2002). Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Norma.

Paul Cantor, R. Á. (2019). Los intentos por integrar un territorio de frontera: la comisaría especial de Arauca, 1911–1955 [Maestría de Historia, Pontificia Universidad Javeriana].

Rausch, J. (1989). Rebelión en los llanos colombianos: el “affaire Arauca” de 1917. Boletín Cultural y Bibliográfico, 26, 33–57.

Rausch, J. (2022). La regionalización en Colombia y la transformación de los Llano Orientales. Universidad Externado de Colombia.

Revista Semana. (1986, octubre 27). Arauca Saudita. https://www.semana.com/especiales/articulo/arauca-saudita/8217-3/

Revista Semana. (1995, junio 26). Petróleo que no has de beber... www.semana.com/especiales/articulo/petroleo-que-no-has-de-beber/25902-3/

Salazar González, L. A. (2017). De blanco y negro a color: Arauquita a través de sus memorias. Pontificia Universidad Javeriana.

Santamaría, D. (1994). Del tabaco al incienso: Reducción y conversión en las misiones jesuítas de las selvas sudamericanas siglos XVII y XVIII. Centro de Estudios Indígenas y Coloniales.

Sarmiento Anzola, L. (2015). Arauca 1983-2015: fin de un ciclo histórico y transición incierta. 1–68.

Serge, M. (2011). El Revés de la Nación. Universidad de los Andes.

Viloria De La Hoz, J. (2009). Geografía Económica de la Orinoquía. Banco de la República de Colombia.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores transfieren los derechos patrimoniales de su artículo a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, manteniendo los derechos morales sobre sus obras. Los artículos de la revista Administración & Desarrollo se publican bajo la Licencia de reconocimiento de Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir Igual que permite a terceros la copia, reproducción, distribución, comunicación pública de la obra y generación de obras derivadas, siempre y cuando se cite y reconozca al autor original, la primera publicación en esta revista, no se utilice la obra con fines comerciales y la distribución de las obras derivadas se haga bajo una licencia del mismo tipo.

Anteriormente se empleaba la licencia CC BY-NC-ND, pero se cambió a CC BY-NC-SA.

https://orcid.org/0000-0001-9230-5239

https://orcid.org/0000-0001-9230-5239