Evaluación exógena de la capacidad institucional en tiempo de crisis (COVID-19): resiliencia gubernamental local Exogenous assessment of institutional capacity in times of crisis (COVID-19): resilience local government

Contenido principal del artículo

Cómo citar

Resumen

Pese al amplio corpus de capacidad institucional (CI), en la evaluación de esta pasa desapercibida la perspectiva de sectores impactados por el déficit o no de la CI, especialmente en momentos de crisis económica como la ocasionada por la Covid-19, donde la gobernanza multinivel fue determinante para menguar efectos de la pandemia. Así, con un instrumento complementario a los formularios de evaluación de CI, este trabajo evaluó exógenamente desde el sector económico y productivo en el Departamento del Tolima (Colombia) la percepción de la CI de los gobiernos subnacionales para enfrentar la problemática económica ocasionada por la COVID-19, para ello, se adaptaron cinco (5) factores en el instrumento. Se probó la validez de contenido mediante el juicio de expertos, y la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio. Se tiene buena validez de contenido (CVC = 0,82) y consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach 0,921). Se identificó en la percepción de la CI que la dimensión relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales aporta un 41.62 % a la varianza explicada. Así, cuando se evalúe la CI, tal dimensión amerita una ponderación superior a las otras cuatro; y es que los desajustes en las relaciones intergubernamentales, en especial por la forma cómo se distribuyen funciones, fueron determinantes en la efectividad de las políticas, en la medida que permitió obtener beneficios que se suponían debían lograrse en medio de la pandemia.

Palabras clave:

capacidad institucional municipal (CIM), capacidades institucionales, COVID-19, gestión de crisis, gobernanza multinivel..Abstract

Although there is a broad corpus respect to institutional capacity (IC) the evaluation of perspectives sectors impacted by the deficit or not of IC goes unnoticed, mainly in times of economic crisis such as that caused by Covid-19, where governance multilevel was decisive in reducing the effects of the pandemic. Thus, with a complementary instrument to the IC evaluation forms, in the economic and productive sector in the department of Tolima (Colombia) which evaluated exogenously the perception about IC subnational governments as from economic problems caused by COVID-19. Five (5) factors were adapted in the instrument. Content validity was tested through expert judgment, and construct validity through exploratory factor analysis. It has good content validity (CVC = 0.82) and internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient 0.921). It was identified in the perception of the IC that the Intergovernmental Relations and Co-responsibility dimension contributes 41.62% to the explained variance. Thus, when IC is evaluated, this dimension deserves a higher weighting than the other four; and it is that the imbalances in intergovernmental relations, especially due to the way in which functions are distributed, were decisive in the effectiveness of policies, that is, in achieving benefits that were supposed to be achieved in the midst of the pandemic.

Key words:

municipal institutional capacity (MIC), institutional capabilities, COVID-19, crisis management, multilevel governance..INTRODUCCIÓN

La percepción de los ciudadanos es determinante en el proceso de gobernabilidad, especialmente en los momentos de crisis como los generados por el SARS-CoV-2, que irradian todas las dimensiones de la vida humana, hasta el punto de declarar como en el caso colombiano “Un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” (Decreto 417 de 2020, Art. 1). Dado que, la gobernabilidad se gesta cuando la sociedad acepta las decisiones gubernamentales, generándose allí legitimación al ejercicio del poder.

Las consecuencias originadas por la cepa COVID-19 no solo se traducen en la pérdida de vidas humanas sino en la afectación económica como lo indican Capurro et al. (2020), con un déficit fiscal que se exacerbó (Camelo-Avedoy, 2020) y múltiples secuelas geopolíticas (Tertrais, 2020). Y ante un reto como el hacer frente a la COVID-19, los gobiernos centrales y más aún los gobiernos locales requieren de la capacidad institucional para poder contrarrestar esos efectos negativos. Y si bien, los matices del concepto de capacidad institucional son múltiples, ya que cuenta con un amplio abanico de trabajos alrededor de su comprensión y medición, se han construido revisiones conceptuales analíticas y metodológicas, las cuales de forma nutrida permiten reconocer las diferencias y similitudes de cada postura y aprovecharlas para su evaluación (Baracat, 2019; González, 2021; Rosas, 2019).

Una revisión de tales aportes teóricos del concepto de capacidad por parte de Baracat (2019) identifica tres tipos: capacidad política, capacidad estatal y capacidad institucional. La capacidad política es analizada por Baracat desde Ainter y Pierre concebida como aquella capacidad y habilidad que tienen los gobiernos para la toma de decisiones inteligentes. La capacidad estatal es referida desde Cingolani (2013, citado por Baracat, 2019) como “construcción de un aparato estatal de extracción de recursos de la población” (párr. 17). Y la capacidad institucional evocada a partir de Rosas (2019), que se denomina aquella habilidad que tienen las instituciones gubernamentales para realizar mejoras en el desempeño de sus funciones, dando una solución a los problemas para poder alcanzar los objetivos. Esta se evalúa a partir de tres niveles, el primero corresponde al nivel micro que es el individuo, el segundo es el nivel meso que corresponde a la organización y por último se encuentra el nivel macro que es el contexto institucional.

De otro modo, para González (2021) es obligatorio como punto de partida diferenciar entre capacidad y la noción de desempeño, pues es común hacerlas equivalentes. No obstante, lo último resalta los resultados que tienen las acciones del gobierno en la sociedad que maneja. Sin embargo, en consonancia con las referencias que plantea el autor, no tendría sentido hablar de capacidad institucional desligándola de sus fines o alcances, es decir, las capacidades se deben fortalecer en función de los intereses de la acción pública, de lo contrario esas capacidades quedarían subutilizadas.

La capacidad debe propender por el máximo valor social, y como bien señala González (2021) tener las capacidades no es equivalente a ejecutarlas o hacer uso de ellas. En este sentido, cobra valor el planteamiento de Rosas de ¿capacidad para qué? sugiere esto una actitud del Estado para crear políticas públicas eficientes y eficaces, es decir, capaces de abordar el problema en cuestión; la eficacia comprendida como la medida en que las políticas logran los beneficios que se supone deben lograr, más cualquier beneficio secundario no anticipado. Y la eficiencia de las políticas públicas definida como la medida en que mantienen bajos los costos, especialmente los costos monetarios, los costos totales o una relación que involucra tanto beneficios como costos (Peters et al., 2018; Nagel, 1986). Por lo cual, no es posible pensar en la capacidad sin los efectos que ella genera.

Precisamente, un escenario que obliga a la evaluación de capacidad institucional concebida como una aptitud para enfrentar de forma eficiente y eficaz los retos gubernamentales, es el que produjo la pandemia generada por el SARS-CoV-2, que trajo consigo a la par del problema sanitario un sinnúmero de problemáticas sociales y económicas, situación que incita a aumentar de forma exponencial las capacidades institucionales en todos los niveles estatales y con énfasis en el ámbito local. Y es que la pandemia permitió que los gobiernos subnacionales demostraran que es necesario el traslado de poderes a través de la descentralización, la asignación de competencias, pero más aún de reconocer la necesidad de capacidades que le permitan aprovechar tales atribuciones para atender la crisis que provocó la pandemia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende construir un instrumento que mida la capacidad “desde afuera” y que sirva como complemento a otros construidos que evalúan la capacidad institucional desde las dimensiones que se adoptan, mediante una perspectiva del concepto de capacidad institucional para la resiliencia y capacidad transformativa del Estado, y que no se limita, pero si incorpora la concepción de Rosas (2019). Se trata de adaptar elementos importantes de las posturas conceptuales alrededor de la capacidad institucional, de modo que converge en algunos factores o dimensiones clave para medirla, y diverge en otros, el hecho de no encajar la capacidad institucional de manera exclusiva como una habilidad de respuesta potencial o bien desde una mirada retrospectiva, sino más bien de repensar la capacidad institucional que puede abordar esos dos matices. Capacidad institucional que se propone evaluar bajo las dimensiones construidas desde los referentes teóricos y acondicionadas en el trabajo, como son: (1) pautas y reglas institucionales; (2) estructura organizacional; (3) relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales”; (4) componente financiero e (5) integridad de la acción pública. La valoración de capacidad institucional se acostumbra a partir del juicio de expertos y funcionarios del ente evaluado, pero, qué otras propuestas presentan de forma tangencial. En la metodología propiamente dicha de esta propuesta como elemento novedoso incorpora la evaluación desde la percepción ciudadana; donde la evaluación por parte de este último actor no se refiere en los diferentes estudios de casos abordados en la literatura de medición de capacidad institucional, sino más bien, es analizada como una externalidad a la capacidad misma.

Con esto, se deseaba validar un instrumento que midiera la percepción ciudadana, desde las dimensiones adaptadas de capacidad institucional precisamente en el marco de las acciones de los gobiernos locales, para hacer frente a la pandemia en la esfera económica y social. Para ello, se construyó un instrumento y realizó el proceso de validación del cuestionario en 7 municipios del Departamento del Tolima, a saber: Ataco, Chaparral, Honda, Planadas, Rioblanco, San Sebastián de Mariquita y Villahermosa. Se formularon las siguientes hipótesis:

-

Hipótesis 1: la herramienta propuesta para la evaluación exógena de capacidad institucional de los gobiernos locales del Departamento del Tolima (Colombia) desde la perspectiva del sector económico tiene validez de constructo

-

Hipótesis 2: el porcentaje de varianza explicada de la valoración para la evaluación exógena de capacidad institucional de los gobiernos locales del Departamento del Tolima (Colombia) desde la perspectiva del sector económico se concentra en más de un 70 % en cinco (5) factores

Resiliencia gubernamental

Gestión para enfrentar la crisis económica causada por la COVID-19

La medición de capacidad institucional es inalienable a los efectos que esta produce, más aún cuando el entorno actual se caracteriza por transformaciones estructurales profundas que permean los diferentes ámbitos de la sociedad, tales cambios se tornan cada vez más complejos, inciertos y conflictivos; un orden social alterado y perturbado o la no linealidad del cambio social que converge en un Estado caótico (Rebón, 2020; Rodríguez, 2016). Perturbaciones como las ocasionadas por la COVID-19 confrontan un Estado en “suspensión de la política” (p. 86) y en algunos casos con resistencia a los cambios que soslaya la acción (Hunt, 2021), ante uno con resiliencia gubernamental - para atender, adaptarse y superar los nuevos retos- a través de medidas concretas e impacto económico efectivo (Medir et al., 2017). Ese potencial de superación y de efectividad en la respuesta está correlacionado con el nivel de descentralización de la gestión pública y la toma de decisiones, aunque es una relación condicionada; pues el propósito de las administraciones locales se ve eclipsado si no se cuenta con las capacidades estatales que permitan asumir de manera efectiva los retos que con ella vienen (Grin & Abrucio, 2018).

Así pues, la pandemia hace evidente la necesidad de empoderar los contextos locales. Precisamente, en el proceso de contrarrestar los efectos de esta, existe una variedad de contrastes respecto a la coordinación multinivel del gobierno que plantea Navarro & Velasco (2022), pues es posible que en algunos casos los municipios encontraran su lugar para desarrollar un papel autónomo y activo en la lucha contra los efectos económicos de la pandemia como lo indican los autores y, en otros no. En medio de tal disyuntiva “el auge e intensidad de los enfrentamientos varió según factores tales como: el nivel de capacidad institucional del gobierno subnacional en cuestión, la identificación política con el presidente, y la agenda política prospectiva de los alcaldes de las grandes ciudades” (Rentería & Arellano-Gault, 2021, p. 168), con ello, es admisible que la centralización fiscal pueda ser uno de los factores que entorpeció el papel protagónico de esos otros escenarios locales.

Para Hussain et al. (2021) la descentralización fiscal tiene un impacto directo e indirecto en la erradicación de la pobreza y, en ese orden da una respuesta más oportuna a la crisis que afrontamos actualmente, la cual corresponde a una crisis tanto económica como social causada por el COVID-19. Aunque bien se pueden generar resultados opuestos, como señalan Grin y Abrucio (2018), ya que no hay garantía alguna de que el poder conferido al ente territorial le dote a la par de un principio de responsabilidad y compromiso absoluto con los ciudadanos locales.

La descentralización implica una alteración en las competencias compartidas en los diferentes niveles y dependiendo de otros factores puede incrementar las capacidades estatales que se ven potencializadas con los recursos internos determinantes para la gestión de la crisis. Ese ecosistema interno del ente territorial: el tiempo, los recursos financieros y el personal, genera marcadas diferencias en los resultados (Park et al. 2022). Ahora bien, desde un abordaje teórico que asume la capacidad institucional con un espectro más amplio que el irradiado por la capacidad estatal, la descentralización y acción para enfrentar la crisis social y económica ocasionada por la pandemia, más que facultades conferidas, requiere de verdadera capacidad institucional que le permita atender a las necesidades del entorno que ha sido afectado social y económicamente.

La pandemia: una prueba para la capacidad institucional

Este trabajo se aborda desde una perspectiva del concepto de capacidad institucional para la resiliencia y capacidad transformativa del Estado, y que incorpora la concepción de Tobelem (1992), citado por González, 2021) referida a la capacidad indicada y de Rosas (2019) quien asume la capacidad como proceso. Desde esta última, el Estado puede adaptarse a las presiones externas que se dan, dotando de habilidades las instacias gubernamentales para poder resolver problemas, lograr objetivos y mejorar la forma en la que se desempeñan las funciones (Organización de Naciones Unidas- ONU, 2009). Concepciones que para Gomes (2021) convergen en la idea de un conjunto de capacidades necesarias para la consecución del objetivo institucional (Cingolani, 2013; Hartley & Zhang, 2016; Silva, 2015).

Siguiendo a Rosas (2019) es necesario pensar no sólo en una evaluación desde el componente administrativo, sino también del político, donde el nivel macro más allá de contemplar el relacionamiento interinstitucional, capture la percepción de los actores sociales frente a la capacidad institucional que tienen los gobiernos subnacionales en este contexto de atención a la emergencia social y económica ocasionada por la pandemia. Ya que la capacidad institucional se consolida para los sujetos de derecho, bajo la impronta de proveerles de esos derechos, provisión sine qua non tendría sentido las facultades otorgadas a las distintas dependencias estatales, y que en últimas son materializados por ese colectivo humano que hace parte del aparato del Estado.

Sustrato Teórico de Capacidad Institucional para el Instrumento de Medición

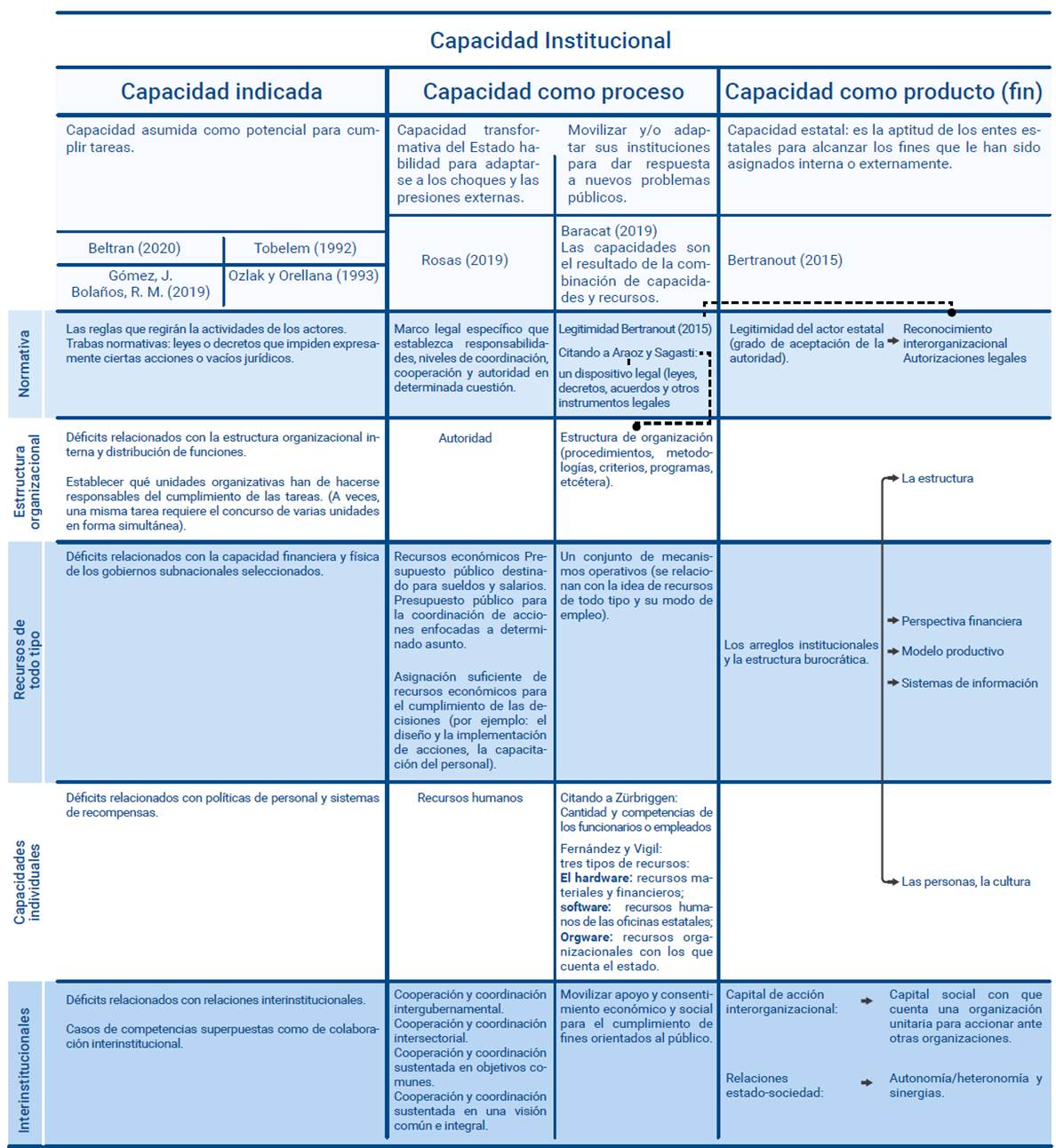

La capacidad institucional ha adoptado múltiples concepciones, que se ubican en diferentes planos, clasificada en: capacidad indicada o potencial (como la planteada por Tobelem, 1992; Ozlak & Orellana, 1993); capacidad efectiva, capacidad como producto y capacidad como procesos (Rosas, 2019). En la Figura 1 se analizan algunos autores que reflexionan sobre el concepto de capacidad institucional, en donde se trató de establecer algunas asociaciones entre las dimensiones o categorías que cada autor plantea.

Figura 1: Referentes del concepto de capacidad institucional.

A partir de esta revisión, se construyeron las siguientes dimensiones de capacidad institucional: (1) pautas y reglas institucionales; (2) estructura organizacional; (3) relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales; (4) componente financiero e (5) integridad de la acción pública.

En este punto, se retoma el objetivo de la investigación que busca construir una propuesta de evaluación de la capacidad institucional que tienen los gobiernos locales y establecer relaciones que lleven a procesos de contención, mitigación y reactivación exitosos, por lo cual reviste de importancia el efecto de estas acciones en la ciudadanía, sin desconocer que los esfuerzos en primera instancia se centraron en ver a la pandemia como una problemática de salud pública, donde la salvaguarda de la vida humana era el principal objetivo. Por esta razón, el trabajo se enfocó en las afectaciones económicas. Es importante aclarar que la investigación no pretende reducir la evaluación de la capacidad institucional al dictamen de la comunidad, sino que este documento se centra en presentar la capacidad institucional con el enfoque de capacidad ¿para quienes?

Desde el nivel macro de la capacidad institucional, se relacionan estas acciones a los grupos de interés, en este caso los sectores y actores productivos en los entes territoriales analizados en el Departamento del Tolima, Colombia. (Rosas, 2019, p. 98). En congruencia con esto, el instrumento de evaluación de la presente propuesta es un insumo dentro de la batería necesaria de evaluación de capacidad institucional.

La gobernanza multinivel como un factor asociado a la capacidad institucional municipal

La gobernanza multinivel suscita un interés particular desde la lógica de distribución de competencias y posiciones facultativas. Hay quienes la entienden como el proceso de dispersión de la autoridad lejos del Estado Nación y entre autoridades interdependientes, pero autónomas y organizaciones no públicas ubicadas en diferentes niveles de gobierno (Hooghe & Marks 2001, citados por Adam & Caponio, 2019, p. 27).

Miellet (2021) se adhiere a los tipos de gobernanza que plantea Scholten: (a) de arriba hacia abajo (es decir, centralista); (b) (localista); (c) desjerarquizado (multinivel) y (d) relaciones o dinámicas “desacopladas”, que significan diferentes modos de gobierno y conjunto de intereses entre los niveles de gobierno (Sholten, 2013, citado por Miellet, 2021).

Los enfoques centralistas presentan gobiernos subnacionales supeditados a implementar las políticas desarrolladas por el gobierno nacional, generando así una relación intergubernamental de arriba hacia abajo, es decir, los gobiernos nacionales tienen primacía en el desarrollo de políticas, donde la respuesta del Estado se dosifica de la misma manera que se hace en el gobierno central, desconociendo las particularidades de los territorios, y que más que empoderarles, busca legitimar el gobierno de turno (Montecinos et al., 2019).

Los enfoques localistas se refieren a modos de gobernanza en la que su facultad se fractaliza en los gobiernos locales y/o regionales por medio de la descentralización, a diferencia de los enfoques centralistas, establecen la agenda y no son simplemente “seguidores de políticas”.

El desacoplamiento se refiere a los modos de gobernanza en los que los gobiernos locales siguen una lógica de formulación de políticas muy diferente a la de sus contrapartes nacionales, lo que a veces resulta en conflicto abierto.

Y finalmente, la gobernanza multinivel MLG (por sus siglas en ingles “multi level governance”) se refiere a un modo particular de gobernanza que implica acción coordinada entre niveles gubernamentales, un reconocimiento del carácter multinivel de un problema y, en diversos grados, despolitización y modos tecnocráticos de cooperación (pp. 220 y 221).

Materiales y métodos

Población objeto de estudio

-

Población. Corresponde al sector productivo, el cual se definió para este estudio como las unidades en las que se ejercen alguna actividad económica en establecimientos de comercio ubicados en algunos de los municipios objeto; donde se analizó no sólo el sector económico formal sino el informal

-

Sector económico formal. Para ello se consultó en el portal de Datos Abiertos - que es la base de datos de empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima desde el año 2005 al 2019; Cámara de Comercio del Sur del Tolima y Cámara de Comercio de Ibagué.

-

Sector económico informal. También se tuvieron en cuenta para el estudio las empresas que no tienen matricula mercantil y que se consideran no son formalizadas, pero realizan alguna una actividad económica, siendo estas las unidades económicas, los establecimiento fijos y semifijos, además de las viviendas con actividad económica (DANE, 2019).

-

Unidad de análisis. La medición de la capacidad institucional desde la “percepción social” de las acciones del gobierno local logrando hacer frente a la crisis económica que está siendo ocasionada por la pandemia. La unidad de análisis fue el ciudadano a cargo de la unidad económica y productiva que hace parte del sector en los entes territoriales del Departamento del Tolima (Colombia) seleccionados para el estudio.

Técnicas e instrumentos

En este estudio se desarrolló un análisis factorial, usando la medida de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett, las cuales son utilizadas para evaluar la factibilidad de los datos. El determinante de la matriz de correlación de las variables se calculó para examinar la multicolinealidad entre las variables. Y se usó el criterio de Kaiser para determinar el número de factores a ser extraídos. Se aplicó el método de rotación oblicua “promax”, que permite correlacionar los factores para minimizar el número de variables que tienen cargas altas en cada factor. La consistencia interna se confirmó con el alfa de Cronbach y la confiabilidad compuesta para probar la precisión del instrumento.

Se buscaba demostrar sistemáticamente la construcción de un instrumento complementario a los formularios de evaluación de CI para medirla desde la perspectiva del sector económico de los municipios objeto de estudio en el Departamento del Tolima. Esto se llevó a cabo en cuatro etapas:

Etapa 1. Revisión sistemática

Se realizó una revisión sistemática usando “Declaración prisma 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas”. (The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews). A través de ella se establecieron las fuentes de información, los criterios de elegibilidad, la estrategia de búsqueda y el proceso de selección de los estudios y material que haría el cuerpo teórico de este trabajo. Posterior a ello, se creó una matriz de análisis documental que permitiera contrastar los diferentes estudios seleccionados.

Etapa 2. Segmentación documental

Temáticas de análisis. A partir de la revisión de la literatura se identificaron como temáticas de análisis las siguientes: (a) Acción política, (b) Capacidad / déficit institucional, (c) Gobernanza multinivel/Competencias; (d) Gestión de crisis/ respuesta a COVID-19; (e) Política pública con enfoque COVID-19; (f) Gobernanza con enfoque COVID-19; (g) Lineamientos de Política Pública y (h) Planeación del desarrollo.

Matriz de análisis documental. El Análisis documental se realizó atendiendo estas categorías, para lo cual se construyó una matriz en una hoja de cálculo. Los criterios de verificación fueron en total 14, entre los cuales nueve son identificadores que facilitan su posterior búsqueda a través de filtros, así mismo se usaron cinco criterios de análisis, entre los cuales se tiene: (1) Categoría (explicadas en el apartado anterior), (2) Tipo de referencia (artículo de revista, tesis, informe técnico, entre otros); (3) palabras clave; (4) propósito del estudio/trabajo; (5) Estrategias, técnicas e instrumentos usados (entrevista, grupo de discusión, etnografía, análisis del discurso, grupo focal, análisis periodístico, entre otros).

Etapa 3. Construcción del concepto de capacidad institucional y sus dimensiones

Se abordaron las diferentes posturas teóricas de la capacidad institucional, y se seleccionaron los autores que señalan de forma detallada las dimensiones y variables para cada una de ellas. Se adaptaron las dimensiones quedando: (1) pautas y reglas institucionales; (2) estructura organizacional; (3) relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales; (4) componente financiero e (5) integridad de la acción pública.

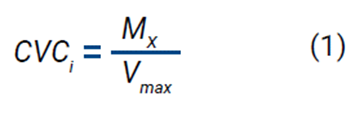

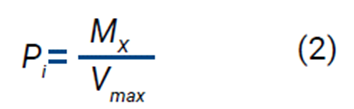

Validez de contenido. Para llevar a cabo la validez de contenido se usó el Coeficiente de Validez de Contenido - CVC (Hernández-Nieto, 2002), permitiendo evaluar el grado de acuerdo entre los expertos con respecto a los diferentes ítems y al instrumento usado generalmente. Para poder llevar a cabo esto, se aplicó la escala de tipo Likert que tiene cinco alternativas y se calcula la media que se obtuvo en cada uno de los ítems y, con las puntuaciones se calcula el CVC y el error asignado a cada elemento Pei (producto de sesgos) como se establece en las ecuaciones 1 y 2, respectivamente:

Donde

Mx: corresponde al promedio del elemento en la puntuación dada por los expertos

Vmax: es la puntuación máxima que el ítem podría alcanzar.

Siendo j el número de expertos participantes.

Entonces, el CVC se calcula aplicando CVC = CVCi - Pei.

Etapa 4. Análisis factorial (AF)

Para poder llevar a cabo el análisis factorial, se usó el software SPSS versión 28.0 licencia otorgada por la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP en el marco del proyecto de investigación 2020-67 en la convocatoria de investigaciones 2020-2022.

Resultados

Validez de contenido

Siguiendo el procedimiento señalado en la metodología, los jueces asignaron las correspondientes puntuaciones a cada ítem, siendo la puntuación final del CVC= 0.82.

Análisis factorial y de componentes principales

Como métodos estadísticos, el análisis de componentes principales (ACP) y el análisis factorial (AF) no representan un fin en sí, sino un medio para un fin. En donde se busca reconocer la estructura implícita en un conjunto de datos con un número significativo de variables, que permita analizar las relaciones que pueden existir entre ellas (Tapia & García, 2019).

Es común pensar que son el mismo método, pero, su finalidad difiere. El realizar el análisis de los principales componentes busca hacer combinaciones que sean lineales de variables que formen un componente, explicando la mayor proporción de varianza total de esas variables. Y el objetivo es reducir variables a un número más pequeño de componentes o, de forma arriesgadamente simple: crear factores que son resultado de agrupar variables. Por su parte, el AF busca que cada variable sea el resultado de una combinación de factores, y su objetivo es determinar las correlaciones entre las variables y es útil para entender los constructos que subyacen en los datos (Minitab, 2022). Cuando se diseñan cuestionarios, con la ayuda del AF, los ítems irrelevantes pueden eliminarse del instrumento final.

Criterios de verificación para hacer un análisis factorial

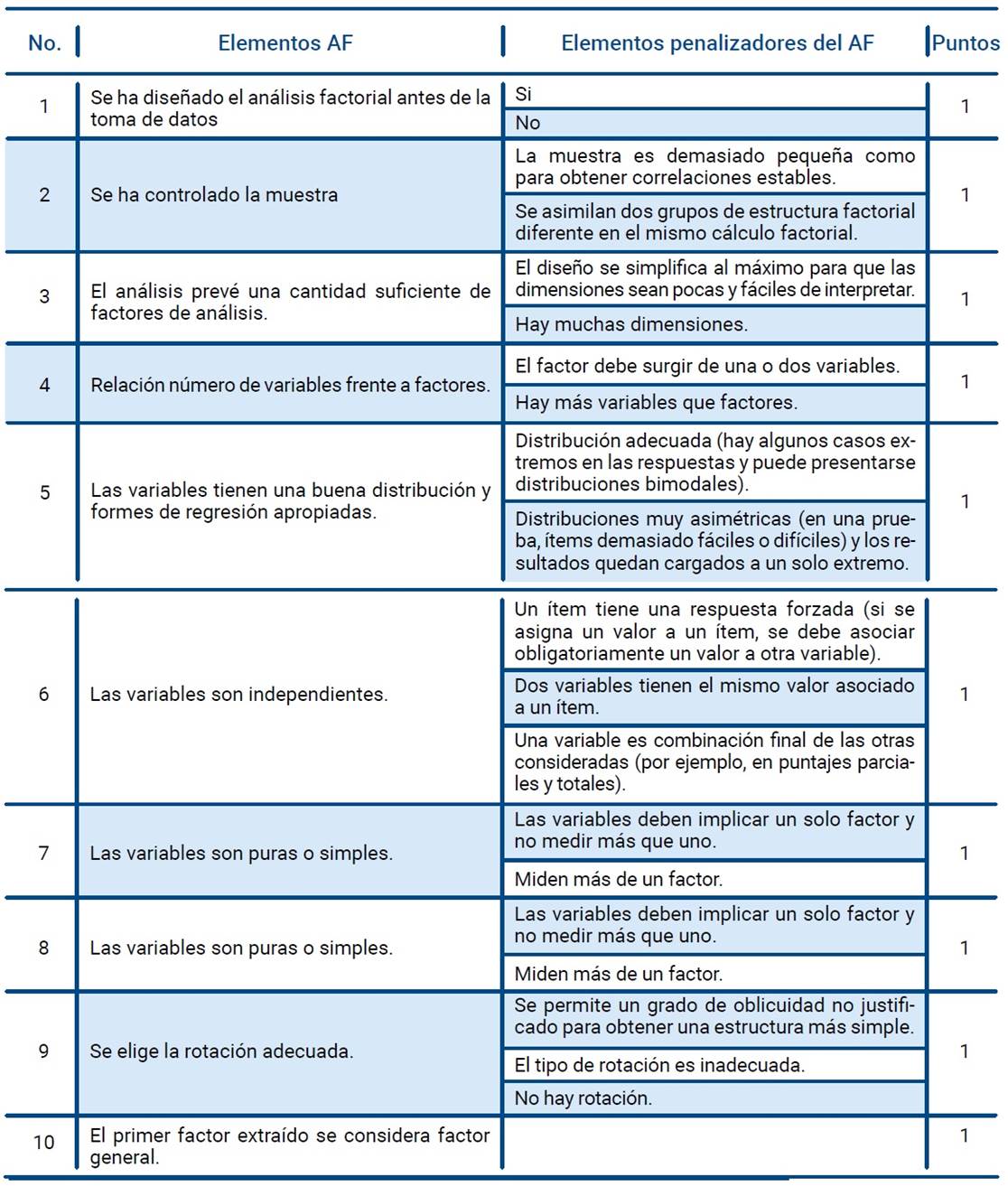

Tabla de verificación. Ainciburu (2015) propone una herramienta de valoración como un filtro para identificar si es posible usar el análisis factorial y con ello obtener resultados fiables con el instrumento a validar. Se adaptó la tabla de verificación y corresponde a una lista de características en donde el evaluador debe asignar 1 a la afirmación que más se ajuste a la realidad de los datos, repitiendo el proceso para cada uno de los 10 criterios, como se observa en la Tabla 1

Fuente: la tabla contiene la evaluación realizada usando la lista de chequeo de Ainciburu (2015).

Tabla 1: Valoración del análisis factorial.

La valoración dada en la Tabla 1 inicia con el primer criterio de verificación, y su puntuación se fundamenta en un diseño previo del instrumento con el propósito de evaluarlo a través del análisis factorial y con ello, reconocer los constructos que subyacen alrededor de la percepción respecto a la CI de los gobiernos locales para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. La segunda valoración (tamaño de muestra) se logró, ya que, aunque se analizaron 95 sujetos encargados de las unidades económicas productivas ubicados en los municipios objeto de estudio, el tamaño de muestra se puede subsanar a través de la no ortogonalidad de variables. El tercer y cuarto puntaje se soporta en la literatura consultada, donde el número de dimensiones para evaluar la CI oscila entre 3 a 6, con lo cual las cinco dimensiones seleccionadas es un número congruente. De forma similar, para los posteriores ítems de evaluación se observó una distribución sin asimetrías, ya que no se evidencia que las respuestas estén cargadas en un extremo de la escala; la dependencia de variables se corrigió con la eliminación de ítems correlacionados; y cada ítem solo le aporta a una de las dimensiones de CI, las cuales son diferentes entre sí.

Pasos en un Análisis Factorial

Hay tres pasos principales para el AF:

-

Evaluación de la idoneidad de los datos

-

Extracción de factores.

-

Rotación e interpretación de factores.

Evaluación de la factorabilidad

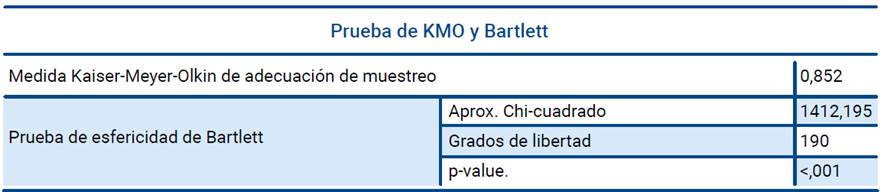

Para medir la factorabilidad se llevó a cabo la prueba Kaiser -Meyer-Olkin y la esfericidad de Bartlett, es decir, para establecer que tan idóneo es realizar un análisis factorial con los ítems construidos para medir la percepción de capacidad que tienen las instituciones de los gobiernos locales para enfrentar la CE-COVID-19.

Al analizar la contribución de cada ítem a la varianza en común, se aplicó la prueba de Kaiser -Meyer-Olkin conocida como KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. La prueba KMO es una medida que ha sido pensada para medir la idoneidad de los datos para realizar el análisis factorial, ya que plantea la hipótesis nula Ho: Las variables son ortogonales, es decir, la matriz de correlación es una matriz de identidad la cual da a conocer que las variables no se relacionan en sí mismas, por lo tanto, no son las adecuadas para la detección de estructuras. Frente a la hipótesis alternativa, H1: las variables no son ortogonales (Shrestha, 2021). El KMO genera un índice que oscila entre 0 y 1; a mayor nivel del índice KMO es mayor la contribución del ítem a la varianza conjunta de los datos (Kaiser & Rice, 1974, citados por Ferrando et al., 2022). Aunque Shrestha, plantea que sólo se debe realizar un AF si el KMO es mayor a 0.69, otros autores señalan que la medida puede ser interpretada si el KMO es mayor a 0.4. En este caso se usó el referente de Shrestha.

El índice KMO obtenido fue de 0.834. Este resultado validó la idoneidad de hacer un análisis factorial ya que presentó un valor muy cercano a 1.0. La prueba de Bartlett por su parte opera de manera contraria, se busca que el p-value sea menor a un valor establecido como límite (en este caso 0,05); acá el resultado se aproximaba a cero, lo cual confirmaba el resultado del KMO.

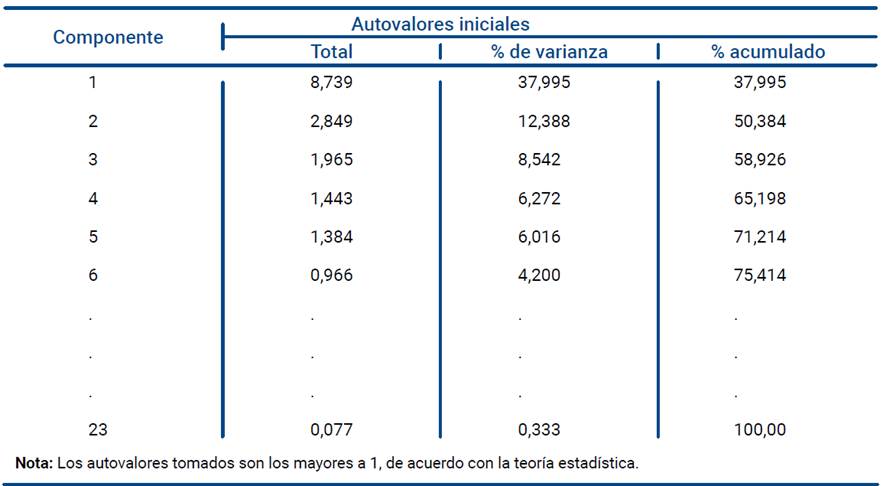

Autovalores y varianza total explicada

Los autovalores dan la idea de si vale la pena usar una combinación de ítems para explicar cada factor, es decir, que tan provechoso es hacer esto frente a trabajar con un solo ítem que mida ese factor. De modo que la Tabla 2 muestra que una combinación de ítems agrupados en un solo factor explicó la CI 8.739 veces mejor que lo haría un (1) sólo ítem (el mejor de ellos). Por lo cual, se tomaron todos aquellos factores cuyos valores propios fueron superiores a 1, de lo contrario se violaría el principio de parsimonia. Así mismo, al analizar el porcentaje de contribución de la varianza se evidencia que, los cinco primeros factores explican un 71.21 %. La contribución de cada factor para explicar el constructo, misma contribución proveniente de los componentes con valores propios que sean superiores a 1.

Fuente: elaboración propia (2021).

Tabla 2: Autovalores y varianza total explicada.

Eliminación de ítems

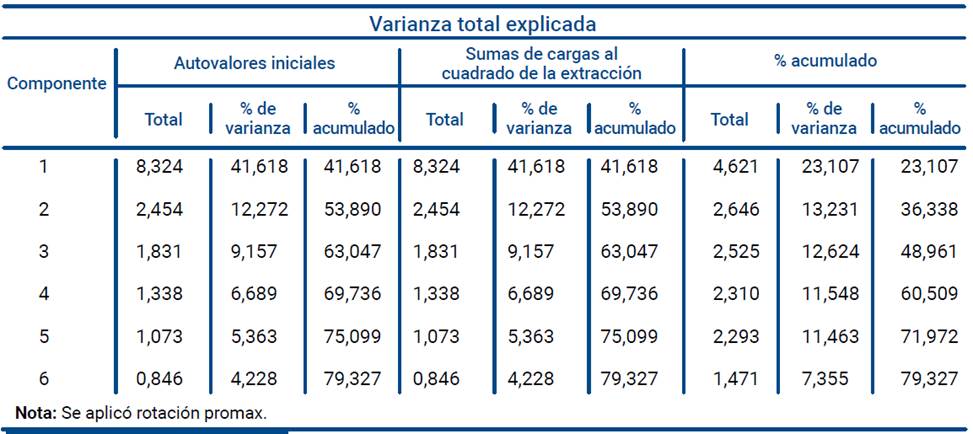

Se procedió a analizar si al eliminar algún ítem mejoraría la contribución de la varianza explicada. Se identificaron los tres ítems de menor valor en la matriz de correlaciones para ser eliminados, con ello, el KMO mejoró un poco como muestra la Tabla 3. Y la varianza explicada pasó de 71.214 a 75.099 como muestra la Tabla 4.

Fuente: elaboración propia (2022).

Tabla 3: KMO y Bartlett con eliminación de ítems.

Fuente: elaboración propia (2022).

Tabla 4: Autovalores y varianza total explicada con eliminación de ítems.

En el sub examine se eliminaron los reactivos:

-

Dadas las diferentes medidas de restricción de movilidad (pico y cédula, toques de queda, entre otros) puede decir que los ingresos de su establecimiento

-

Considera que están los funcionarios públicos ubicados de acuerdo con sus competencias y calidades en las diferentes unidades de la Alcaldía.

-

La articulación entre las instituciones que se ha dado en el municipio para atender la crisis generada por el COVID-19 ha sido… (este es el ítem con otras instituciones diferentes a las relacionadas como SENA, Cámara de Comercio, entre otras)

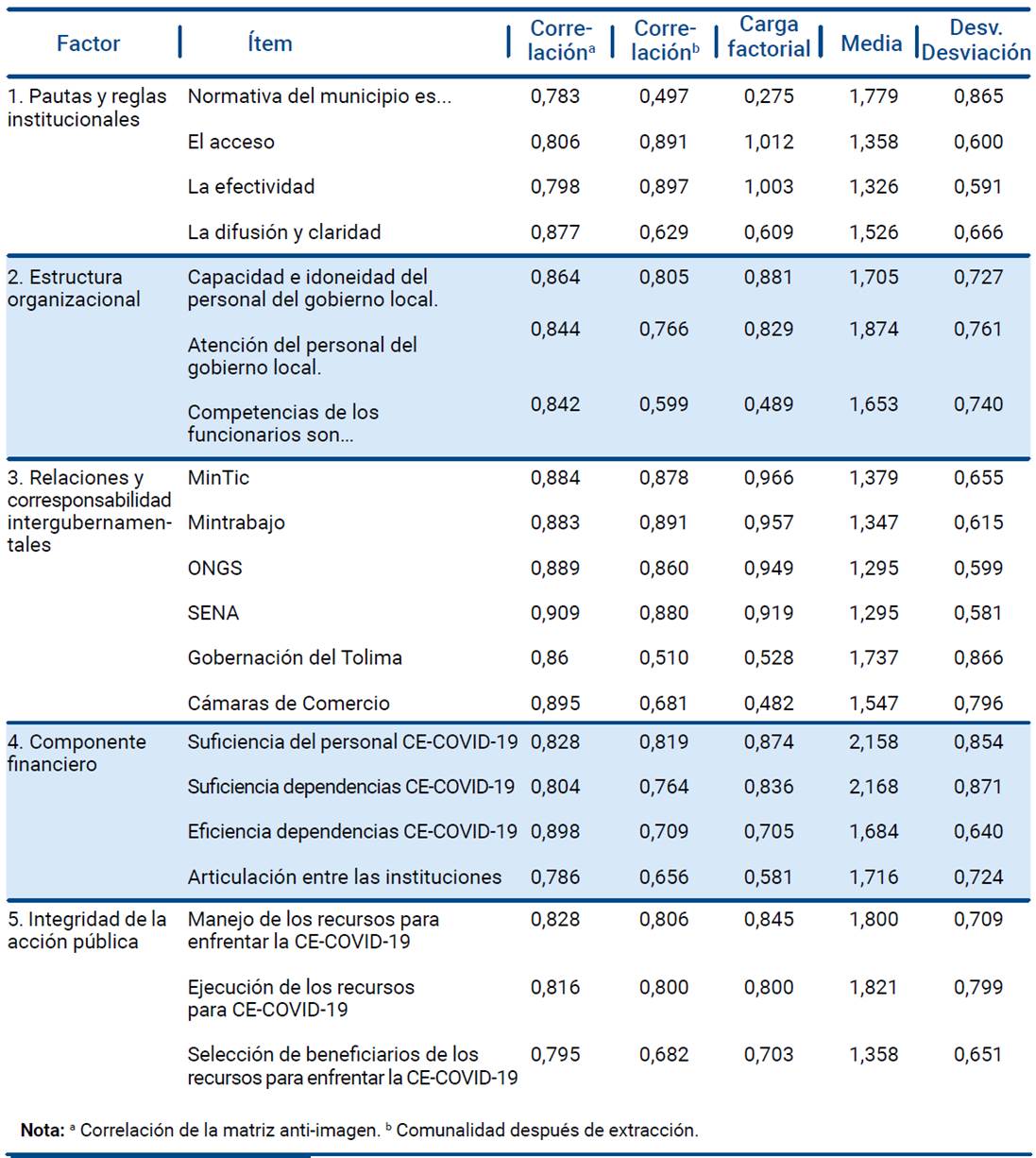

La Tabla 5 muestra la correlación en la diagonal de la matriz anti-imagen, la comunalidad después de la extracción y la carga factorial; también estadísticas descriptivas como medias y desviaciones. La correlación indica un adecuado uso del diseño muestral de todos y cada uno de los ítems. Las comunalidades reflejan la variación común en los datos estructura después de la extracción de factores. Los valores de carga factorial señalan la relación de cada variable con los factores subyacentes. Las variables con grandes cargas presentaron valores > 0.40 e indican que son representativos del factor.

Fuente: elaboración propia (2022).

Tabla 5: Resumen de factores relacionados con la percepción de la CI para CE-COVID-19.

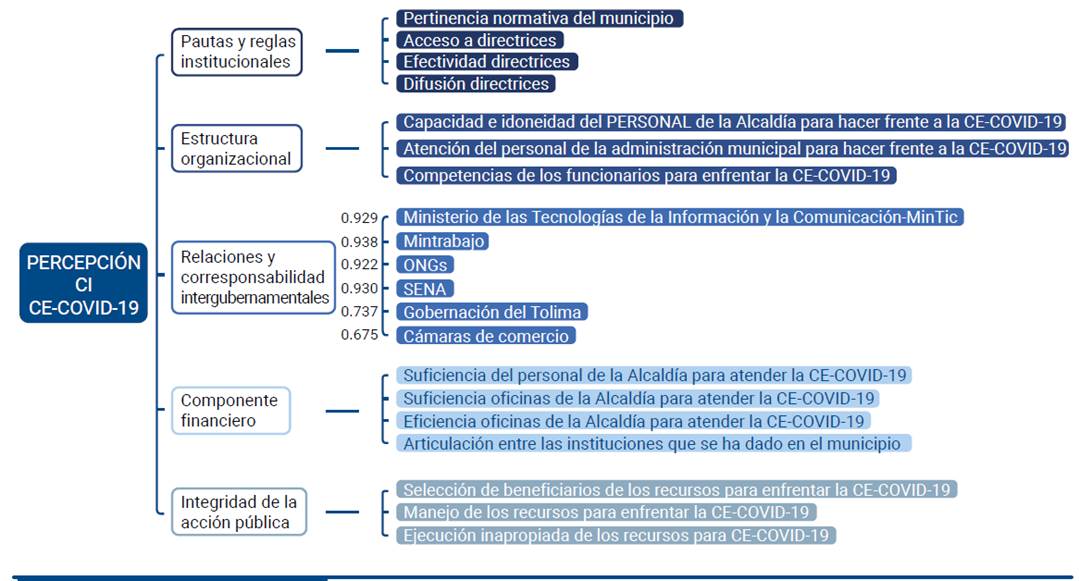

El Factor 1 está etiquetado como pautas y reglas institucionales, que contiene cuatro elementos que miden la percepción de la normativa emitida por el gobierno local para atender la CE-COVID-19; así como el acceso, efectividad y difusión de las directrices establecidas en el territorio en aras de hacer frente al impacto económico. Sus reactivos tienen una correlación de 0.865; 0.600; 0.591 y 0.842 respectivamente. Este componente explica un 9.1 % del total varianza.

El Factor 2 asignado como estructura organizacional, contiene tres reactivos como son capacidad, atención, idoneidad y competencias de las personas vinculadas laboralmente al gobierno local. Con los cuales se explica un 5.363 % del total varianza. La correlación es de 0.864; 0.844; 0.591 y 0.666 respectivamente. Además, sólo con este factor se podría medir 1.073 veces mejor la CI para atender la CE-COVID-19 en el territorio que como lo haría el mejor de los reactivos formulados para medir esa percepción.

El Factor 3 está etiquetado como Relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales, de los cinco componentes es el que presenta puntuaciones medias más bajas, muy próximas a una calificación media de 1; lo cual sugiere que se tiende a concordar con una percepción de baja CI del gobierno local para establecer relaciones que permitan hacer frente a la crisis. Siendo significativo que le aporta el 41.618 % a la varianza total. Este factor se convierte así en un elemento clave para analizar en lo que podrían ser los esfuerzos por fortalecer la CI para atender las crisis.

El Factor 4 denominado Componente financiero, aporta el 12.272 % a la varianza total. Junto con las relaciones intergubernamentales explican más de la mitad de la varianza de la evaluación exógena del constructo de CI, y su autovalor después del componente 3 es el segundo más alto, pues si se usa sólo el factor se podría medir 2.454 veces mejor la CI para atender la CE-COVID-19 que, si tomáramos un solo ítem que trate de abarcar el concepto amplio de CI.

El Factor 5 hacer referencia a la Integridad de la acción pública, los tres reactivos son la selección de beneficiarios de los recursos; manejo y ejecución de estos para enfrentar la CE-COVID-19, con los cuales se explica un 6.689 % del total varianza. Además, sólo con este factor se podría medir 1.338 veces mejor la CI para atender la CE-COVID-19 en el territorio, con lo cual se justifica su uso para representar dicha percepción de CI. Ya que, siguiendo el principio de la parsimonia, este es un modelo un tanto más complejo, pero, explica mejor la CI que solo usar un reactivo que abarque tan ampliamente la CI; corriendo el riesgo de olvidar los diferentes matices y dimensiones de esta que se tratan acá.

La consistencia interna se confirma calculando Alfa de Cronbach para probar la precisión del instrumento y fiabilidad. El valor umbral adecuado para el de Cronbach alfa es que debe ser > 0.7. El coeficiente alfa de Cronbach para los factores con total la fiabilidad de la escala es 0,921 > 0,7. muestra que las variables exhiben una correlación con su agrupación de componentes y por lo tanto son internamente consistentes.

Finalmente, la percepción CI para atender la CE-COVID-19 desde la evaluación exógena de los encargados de las unidades productivas económicas en los municipios objeto de estudio permitió consolidar el constructo como se aprecia en la Figura 2.

Figura 2: Resumen de factores relacionados con la percepción de la CI para CE-COVID-19.

CONCLUSIONES

La relevancia de una evaluación exógena

La evaluación de la capacidad institucional se ha extendido en su campo como una valoración interna a los entes bajo inspección, sin embargo, una evaluación más objetiva debe contemplar no sólo una autoevaluación, sino que asumir tanto una coevaluación como una heteroevaluación- estos dos tipos- bien se pueden catalogar como evaluaciones exógenas, es decir, externas a la institución. Pero, reviste de especial interés la mirada de aquellos para los que se fomenta esa capacidad institucional del ente evaluado, pues le dota de un precio especial que se circunscribe en el concepto de eficacia de política pública, comprendida como la magnitud en la que esta genera un beneficio. Entonces, la percepción de los beneficiarios de esa capacidad institucional es de gran valor para encaminar los esfuerzos en el sendero correcto, generando efectivamente los mayores beneficios.

Ahora bien, en el proceso de reconocer la percepción del nivel de resiliencia de los gobiernos locales de la población objeto de estudio, es necesario considerar que en gran medida las facultades conferidas para atender la crisis per se, condicionan o generan efectos sobre esa valoración de la capacidad institucional, más aún cuando la gobernanza multinivel afecta la percepción de capacidad institucional al considerar los responsables para actuar ante la crisis.

En este sentido, la atribución selectiva (asignación de responsabilidad sesgada) es más prominente en sistemas políticos donde las líneas de responsabilidad son más oscuras en comparación con sistemas donde las líneas de responsabilidad son más claras (Page & Peshkopia, 2022). Tesis con la que este trabajo coincide, ya que las personas pueden ajustar quién creen que es responsable de las condiciones objetivas relacionadas con la afectación económica y social ocasionada por la COVID-19 en función de sus sesgos de los gobiernos locales, bajo la condición de líneas borrosas de responsabilidad institucional. El contexto institucional hace difícil discernir de quién es la competencia para atender las necesidades ante la crisis.

Por tanto, en escenarios de incertidumbre como los que se suscitaron, es ineluctable la evaluación de gestión gubernamental en el marco facultativo excepcional no sólo del gobierno en el ámbito nacional sino territorial, en el que se hizo evidente la necesidad de incorporar elementos de flexibilidad, columbrando la relación entre la coordinación, concurrencia y subsidiariedad y la capacidad que tienen de respuesta de las entidades territoriales.

Los grupos de interés o stakeholders

En congruencia con Rosas (2019), la capacidad institucional no se puede desligar de la premisa “¿capacidad para qué? y en ese orden una evaluación exógena de la percepción de capacidad institucional es determinante, ya que no es posible limitar la evaluación de capacidad a la del aparato administrativo público, “sin considerar los atributos o factores del entorno, por lo que el conocimiento y análisis de la capacidad institucional es limitativo” (Rosas, 2019, p. 86) puesto que es una construcción social. “Es un espacio producido por las relaciones de los actores ubicados no sólo en la esfera gubernamental sino también en la sociedad” (Rosas, 2019, p. 100).

Con respecto a los resultados de este estudio, se puede concluir que el análisis factorial es un enfoque apropiado para extraer factores significativos que expliquen la máxima variabilidad del grupo en estudio con lo que respecta a la evaluación exógena de: capacidad institucional de los gobiernos locales para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. Se resalta a partir del análisis factorial que, dados los componentes identificados, las relaciones intergubernamentales y el componente financiero, pueden ser determinantes en la evaluación exógena, percibiendo baja o alta capacidad institucional dependiendo de las acciones claramente identificables por parte de los stakeholders. Así mismo, el fortalecimiento de estos componentes converge con la tesis de que en tiempos de crisis y de intensa turbulencia, se hacen perentorias la cooperación intergubernamental, y pese a que los ámbitos que ha permeado la pandemia son tantos, se requiere de ingentes esfuerzos en el marco de la crisis económica. Como bien señalan Fernández et al. (2021) respecto a la afirmación de Brosio, Jiménez y Ruelas tras la irrupción de esta crisis sanitaria, “existe una necesidad de fortalecer la coordinación en los sistemas fiscales intergubernamentales y el papel de los gobiernos intermedios y locales para afrontar el impacto de la pandemia en la economía y el bienestar de los hogares más pobres” (p. 13).

La discusión sobre relaciones intergubernamentales se ha planteado en diferentes niveles, por un lado, desde los institucional, analizando la eficacia de las instituciones para contribuir con el objetivo de otras, pero también del grado de institucionalización de los mecanismos de cooperación, ya que en muchos casos no hay un ordenamiento que permita reconocer esas relaciones y las sinergias que se pueden generar. En este sentido, vale la pena reflexionar sobre los desajustes en las relaciones intergubernamentales, que en la práctica han sufrido tantos encuentros como desencuentros, en especial, por la forma cómo se distribuyen funciones y para lo que debe recordarse que la relaciones entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales en la práctica cotidiana suelen desmarcarse del deber ser de la gestión pública.

Finalmente, hay quienes ven la crisis como potenciador para un mayor relacionamiento con el gobierno, logrando reconstituir el fracturado sistema de relaciones gubernamentales, reestableciendo el diálogo del gobierno nacional y en el ámbito territorial (Ruiz, 2020).

Pese al amplio corpus de capacidad institucional (CI), en la evaluación de esta pasa desapercibida la perspectiva de sectores impactados por el déficit o no de la CI, especialmente en momentos de crisis económica como la ocasionada por la Covid-19, donde la gobernanza multinivel fue determinante para menguar efectos de la pandemia. Así, con un instrumento complementario a los formularios de evaluación de CI, este trabajo evaluó exógenamente desde el sector económico y productivo en el Departamento del Tolima (Colombia) la percepción de la CI de los gobiernos subnacionales para enfrentar la problemática económica ocasionada por la COVID-19, para ello, se adaptaron cinco (5) factores en el instrumento. Se probó la validez de contenido mediante el juicio de expertos, y la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio. Se tiene buena validez de contenido (CVC = 0,82) y consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach 0,921). Se identificó en la percepción de la CI que la dimensión relaciones y corresponsabilidad intergubernamentales aporta un 41.62 % a la varianza explicada. Así, cuando se evalúe la CI, tal dimensión amerita una ponderación superior a las otras cuatro; y es que los desajustes en las relaciones intergubernamentales, en especial por la forma cómo se distribuyen funciones, fueron determinantes en la efectividad de las políticas, en la medida que permitió obtener beneficios que se suponían debían lograrse en medio de la pandemia.

Although there is a broad corpus respect to institutional capacity (IC) the evaluation of perspectives sectors impacted by the deficit or not of IC goes unnoticed, mainly in times of economic crisis such as that caused by Covid-19, where governance multilevel was decisive in reducing the effects of the pandemic. Thus, with a complementary instrument to the IC evaluation forms, in the economic and productive sector in the department of Tolima (Colombia) which evaluated exogenously the perception about IC subnational governments as from economic problems caused by COVID-19. Five (5) factors were adapted in the instrument. Content validity was tested through expert judgment, and construct validity through exploratory factor analysis. It has good content validity (CVC = 0.82) and internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient 0.921). It was identified in the perception of the IC that the Intergovernmental Relations and Co-responsibility dimension contributes 41.62% to the explained variance. Thus, when IC is evaluated, this dimension deserves a higher weighting than the other four; and it is that the imbalances in intergovernmental relations, especially due to the way in which functions are distributed, were decisive in the effectiveness of policies, that is, in achieving benefits that were supposed to be achieved in the midst of the pandemic.

Referencias

Adam, I. & Caponio, T. (2019). The Routledge handbook on the politics of migration in Europe Research on the multi-level governance of migration and migrant integration: Reversed pyramids. En The Routledge handbook on the politics of migration in Europe, Abingdon (págs. 26–37). Routledge: Centre Migration Policy. http://hdl.handle.net/1814/63706

Ainciburu, M. (2015). El análisis factorial en la investigación aplicada a fenómenos lingüísticos. Revista Nebrija de Lingüística aplicada a la enseñanza de Lenguas, (19), 94-97. https://www.nebrija.com/revista-linguistica/el-analisis-factorial-en-la-investigacion-aplicada-a-fenomenos-linguisticos.html

Baracat, A. (2019). Desarrollo de la capacidad institucional: un recorrido desde los orígenes de la capacidad política hacia el estudio de la capacidad analítica. XIV Congreso español de la ciencia política y de la administración: Ciencia política en la nueva política (págs. 1-10). Salamanca: Asociación Española de Política y de Administración. https://aecpa.es/es-es/desarrollo-de-la-capacidad-institucional-un-recorrido-desde-los-orige/congress-papers/2693/

Camelo-Avedoy, J. (2020). La pandemia de COVID-19, una visión desde la Economía The COVID-19 pandemic, a view from the Economy. Las ciencias sociales y humanidades.

Capurro, A., Deagosto, G., Ithurralde, S. & Oddone, G. (2020). Impacto Social y Económico de la COVID-19 y Opciones de Políticas en Uruguay. PNUD.

Cingolani, L. (2013). The state of State capacity: a review of concepts, evidence and measures. UNU-MERIT Working Paper (31). https://ideas.repec.org/p/unm/unumer/2013053.html

DANE. (2019). Censo Económico de Colombia. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-de-colombia-documento-metodologico#censo-economico

Decreto 417 de 2020 [Presidencia de la República]. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 17 de marzo de 2020.

Fernández, J., Blanco, Y., Cardarello, A. Cordero-Nieves, Y., Hernández, O., Mendoza, J., & Revenga, C. (2021). Informe iberoamericano 2020 de relaciones intergubernamentales. Red Iberoamericana sobre relaciones intergubernamentales, gobierno multinivel y procesos supraestatales.

Ferrando, P., Lorenzo, U., Hernández, A. & Muñiz, J. (2022). Decálogo para el Análisis Factorial de los Ítems de un Test. (U. Nebrija, Ed.) Psicothema, 34(1), 7-17. doi: https://doi.org/10.7334/psicothema2021.456

Gomes, D. (2021). El estado del arte de la capacidad institucional: una revisión sistemática de la literatura en portugués. Cadernos EBAPE. BR, 19(1), 165-189.

González, H. (2021). Capacidades: (otra vez) un análisis conceptual y metodológico. Intersticios sociale. Intersticios Sociales, 21(1), 9-43. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ar

Grin, E. & Abrucio, F. (2018). Las capacidades estatales de los municipios brasileños en un contexto de descentralización de políticas. Red de Revistas Científicas de América Latina y el caribe, España y Portugal, (70), 93-126. https://www.redalyc.org/journal/3575/357559200004/357559200004.pdf

Hartley, K., & Zhang, J. (2016). Measuring Policy Capacity Through Governance Indices. Policy Capacity and Governance: Studies in the Political Economy of Public Policy, 67-97.

Hernández-Nieto, R. (2002). Contributions To Statistical Analysis: The Coefficients of Proportional Variance, Content Validity and Kappa. BookSurge Publishing.

Hunt, E. (2021). A novel (coronavirus) reading of Hobbes’s Leviathan. History of European Ideas, 47(1), 33-37. doi: https://10.1080/01916599.2020.1792059

Hussain, S., Hali, S., Ahmad, R., Iqbal, S. & Iftikhar, H. (2021). Fiscal decentralization and poverty alleviation: A case study of pakistan. Poverty and Public Policy, 13(2), 139-154. doi: https://10.1002/pop4.304

Medir, L., Pano, E., Viñas, A. & Magre, J. (2017). Dealing with austerity: A case of local resilience in southern europe. Local Government Studies, 43(4), 621-644. doi: https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1310101

Miellet, S. (2021). Burden, benefit, gift or duty? Dutch mayors’ framing of the multilevel governance of asylum in rural localities and cities in Zeeland. Territory, Politics, Governance, 1-20. doi: https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1999314

Minitab. (2022). ¿Qué diferencias hay entre el análisis de componentes principales y el análisis factorial?. Soporte de Minitab 18. https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/multivariate/supporting-topics/principal-components-and-factor-analysis/differences-between-pca-and-factor-analysis/

Montecinos, E., Neira, V., Díaz, G. & Park, J. (20 de mayo de 2019). Gobernanza democrática, descentralización y territorio: análisis del plan Chiloé en Chile. Andamios, 16(41), 413-436. https://doi.org/10.29092/uacm.v16i41.753

Nagel, S. (1986). Análisis de leyes, políticas y optimización. Libros del quórum.

Navarro, C. & Velasco, F. (2022). From centralisation to new ways of multi-level coordination: Spain’s intergovernmental response to the COVID-19 pandemic. Local Government Studies, 1-20. doi:https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2042683

Organización de Naciones Unidas- ONU. (2009). Informe de desarrollo humano Jalisco 2009: Capacidades institucionales para el desarrollo humano local. Programa de Naciones Unidas para el Desarollo. https://hdr.undp.org/sites/default/files/idh_mexico_jalisco_2009.pdf

Organizacion Mundial del Turismo. (2021). 2020: analisis del daño. Organizacion Mundial del Turismo. https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020

Oszlak, O. & Orellano, E. (1993). El análisis de la capacidad institucional: aplicación de la metodología SADCI. Artículo inédito, Buenos Aires, Argentina.

Page, D. & Peshkopia, R. (2022). Blurring Lines of Responsibility: How Institutional Context Affects Citizen Biases Regarding Policy Problems. Political Studies Review, 20(1), 148-157.

Park, S., Graham, M. & Foster, E. (2022). Improving local government resilience: Highlighting the role of internal resources in crisis management. Sustainability (Switzerland), 14(6), 3214. doi: https://doi.org/10.3390/su14063214

Peters, B., Capano, G., Howlett, M., Mukherjee, I., Chou, M. & Ravinet, P. (2018). Designing for policy effectiveness: defining and understanding a concept. Cambridge University Press.

Rebón, J. (2020). La no linealidad del cambio social. En El futuro después del COVID-19 (pp. 89–96). Argentina Unida. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19.pdf

Rentería, C. & Arellano-Gault, D. (2021). The costs and benefits of duality: Colombia’s decentralization and the response to the COVID-19 pandemic. Revista de Administração Pública - RAP, 55(1), 165-179. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=241066211012

Rodríguez, C. (2016). La resiliencia como atributo gubernamental: una aproximación exploratoria. Anales, 16(1), 91-112. https://www.researchgate.net/publication/319177095_La_resiliencia_como_atributo_gubernam

Rosas, A. (2019). Capacidad institucional: revisión del concepto y ejes de análisis. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal- DAAPGE, 32, 81-107. https://doi.org/10.14409/daapge.v19i32.8482

Ruiz. (2020). Modernización Institucional y Crisis de la Democracia en América Latina La gestión en la nueva normalidad. [Transmisión en vivo]. Facebook. https://www.facebook.com/265930180093232/videos/325419245536546/

Shrestha, N. (2021). Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 9(1), 4-11. doi: https://doi.org/10.12691/ajams-9-1-2

Silva, A. (2015). Os estados no SUAS: uma análise da capacidade institucional dos governos estaduais na assistência social. Revista de Administração Pública, 49(5), 1167-1192.

Tapia, G. & García, J. (2019). Análisis Factorial y Componentes Principales: su uso para modelos macroeconométricos de la economía mexicana. Economía y sociedad, 1(10), 182-210.

Tertrais, B. (2020). L’Épreuve de faiblesse Les conséquences géopolitiques du Coronavirus. Editions Gallimard. https://tracts.gallimard.fr/fr/products/tracts-de-crise-n-62-l-epreuvede-faiblesse

Tobelem, A. (1992). Institutional capacity analysis and development system (ICADS)-operational manual (No. 17573, pp. 1-0). The World Bank.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores transfieren los derechos patrimoniales de su artículo a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, manteniendo los derechos morales sobre sus obras. Los artículos de la revista Administración & Desarrollo se publican bajo la Licencia de reconocimiento de Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir Igual que permite a terceros la copia, reproducción, distribución, comunicación pública de la obra y generación de obras derivadas, siempre y cuando se cite y reconozca al autor original, la primera publicación en esta revista, no se utilice la obra con fines comerciales y la distribución de las obras derivadas se haga bajo una licencia del mismo tipo.

Anteriormente se empleaba la licencia CC BY-NC-ND, pero se cambió a CC BY-NC-SA.