Clúster de Proteína Blanca: internacionalización económica del Valle del Cauca un análisis de empresas regionales White protein cluster: economic internationalization of Valle del Cauca an analysis of regional companies

Main Article Content

How to Cite

Resumen

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo mostrar los resultados alcanzados respecto a las condiciones administrativas, comerciales, financieras y de internacionalización de las organizaciones que integran los Clúster Proteína Blanca (CPB) y que coadyuvan en el desarrollo empresarial del Valle del Cauca, después de realizar un recorrido teórico y práctico sobre estas condiciones en el grupo de empresas que se caracterizan por sustentarse en objetivos empresariales bajo la integración e interacción que existe entre ellas, y cuyo objetivo es alcanzar niveles de competitividad empresarial y sectorial, buscando el desarrollo local, regional, nacional e internacional. El uso de las fuentes primarias de información, provienen de una entidad privada que trabaja para impulsar a las empresas del territorio y la aplicación de una encuesta, permitieron obtener una primera aproximación a lo que es el CPB a partir de la reflexión de lo administrativo, financiero, lo comercial y la internacionalización del sector. El resultado de este análisis sobre el CPB y su internacionalización de la economía del Valle del Cauca ha conllevado a reconocer la importancia de cada uno de los eslabones que lo conforman el clúster, sus estructuras administrativas, comerciales y financieras, lo que se puede concluir que estos factores son esenciales para el desarrollo del clúster, en su dinámica de internacionalización.

Palabras clave:

clúster, proteína blanca, condiciones administrativas, financieras y comerciales, internacionalización..Abstract

The work presented below aims to show the results achieved regarding the administrative, commercial, financial and internationalization conditions of the organizations that make up the White Protein Clusters (CPB) and that contribute to the business development of Valle del Cauca, after carrying out a theoretical and practical tour of these conditions in the group of companies that are characterized by being based on business objectives under the integration and interaction that exists between them, and whose objective is to achieve levels of business and sector competitiveness, seeking local development , regional, national and international. The use of the primary sources of information, come from a private entity that works to promote the companies of the territory and the application of a survey, allowed to obtain a first approximation to what the CPB is from the reflection of the administrative, financial, commercial and internationalization of the sector. The result of this analysis of the CPB and its internationalization of the Valle del Cauca economy has led to recognizing the importance of each of the links that make up the cluster, its administrative, commercial, and financial structures, which can be concluded that These factors are essential for the development of the cluster, in its internationalization dynamics.

Key words:

cluster, white protein, administrative, financial, and commercial conditions, internationalization..Introducción

Lo que se busca con esta investigación es abordar la cuestión de ¿por qué hacer un análisis de las condiciones administrativas, financieras y comerciales de las empresas del Valle del Cauca, adscritas al CPB, con una mirada desde la internacionalización económica? Los objetivos propuestos son: i) establecer las características de las pequeñas, medianas y grandes empresas, adscritas al CPB y determinar las características administrativas y organizacionales de las empresas objeto de estudio; ii) analizar las condiciones financieras de las empresas objeto de estudio; iii) caracterizar las condiciones de mercado interno y externo de las empresas objeto de estudio; iv) reconocer las condiciones de internacionalización económica que se tienen en el Valle del Cauca.

Colombia no es ajena a la creación y el desarrollo de los conglomerados empresariales, por lo que desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se definieron programas y proyectos en torno a la Agenda Interna de Competitividad, que conllevaron a que cada departamento consolidara sus economías mediante la generación de nuevas posibilidades para los emprendedores y las organizaciones, es por ello que se han implementado iniciativas basadas en la creación, organización y desarrollo del clúster para el Valle del Cauca. La Cámara de Comercio de Cali (CCC) reporta que en el 2014 surgió el concepto de clúster a partir de un ejercicio donde se identificaron las principales cadenas productivas del Valle del Cauca para buscar su mejoramiento y potencializar su internacionalización a fin de generar mayor cantidad de empleos mediante un programa de iniciativas clúster, cuyo factor de desarrollo es la innovación. Estas iniciativas son: bioenergía, sistema moda, belleza, macrosnack, proteína blanca, hábitat urbano, excelencia clínica. Cada una de ellas con sus respectivas líneas de acción y desarrollo, lo que ha llevado a que de acuerdo con el trabajo presentado por Castro et al., (2017), un elemento fundamental en la consolidación de los clústeres es la conectividad, lo cual permite que la productividad cada vez sea mayor y con mejores niveles de calidad, igual lo aborda Llinás (2021), considerando la innovación, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento como factores que conllevan a las empresas a ser competitivas y de esta manera aportar a la productividad del clúster al que pertenecen.

El análisis se establece bajo la mirada administrativa, entonces se tienen en cuenta las áreas de una organización donde se determina la relación de lo financiero, lo comercial y lo internacional, para establecer realidades de este tipo de organizaciones en el departamento. Lo financiero está relacionado con planeación, lo comercial con mercadeo, lo internacional con sus relaciones y lo administrativo con el proceso estratégico, las estructuras organizacionales, los procesos y procedimientos; y bajo estas perspectivas se aborda lo que exponen Weihrich et al. (2017) en cada uno de los capítulos de su libro y que coadyuvan en la dinámica empresarial. En este mismo sentido se tiene como referencia a Chiavenato (2019), quien expone de manera práctica cómo los elementos de la administración y la organización son visibles en las empresas y coadyuvan en cada una de sus etapas de desarrollo. Algunos, como la toma de decisiones, la planeación, la dirección, entre otros, hacen parte del direccionamiento estratégico que se debe tener para alcanzar los objetivos propuestos, así lo señala Otero (2021) a partir de un análisis comparativo de diversas empresas adscritas al mismo sector alimentario, en algún momento de su dinámica empresarial confluyen estratégicamente para atender las exigencias del sector.

Los clústeres, se han venido consolidando como una estrategia de integración empresarial, industrial, social, etc., los mismos que otros autores han denominado conglomerados o distritos industriales. Cabe recordar que desde Porter (1990), estos escenarios de desarrollo empresarial le apuestan al quehacer competitivo y productivo de las regiones.

Bien se puede establecer que los procesos innovadores son estratégicos en la conformación de los clústeres que, como lo expresa Gómez (2009), permiten ir consolidando procesos para alcanzar la competitividad, no de una empresa, sino de todas las que lo conforman de tal forma que bajo la perspectiva de un alineamiento estratégico, desarrollen procesos innovadores y aglutinen a diferentes sectores económicos como son los productores, los de servicios, los de la industria, los financieros y demás factores que, como los establecen Ahmed et al. (2012), los procesos y procedimientos innovadores conllevan al fortalecimiento de las empresas, además de reconocer en cada uno de ellos el aporte que hace a las ventajas competitivas y comparativas de los sectores empresariales y que presentan un gana-gana empresarial al construir redes organizacionales en el país, redes que buscan impactar el exterior, por esto se puede interpretar como la capacidad que tiene una economía de potencializar los sectores económicos a partir de la conformación de clústeres que sean un apoyo en la generación de nuevos productos diferenciados con alto valor agregado. El clúster juega un papel importante en la identificación de las capacidades innovadoras, gracias a los aportes que hacen los distintos actores en la cadena de valor que consolidan el clúster.

Los clúster han venido jugando un papel importante en el desarrollo global e internacional de las empresas, así, la Cepal (1993) considera el clúster como una estrategia para el fortalecimiento de las regiones, teniendo como base las ventajas competitivas y comparativas que puede tener cada una de las empresas que lo componen; por su parte, Balestri (1999), considera que la conformación de redes empresariales permite que las dinámicas organizaciones y administrativas de las empresas adscritas a ella, se alineen para aportar al desarrollo de la región en cada uno de sus eslabones y, como lo propone Gereffi (2001) —al hacer un análisis de la importancia que ha venido tomando la conformación de cadenas productivas en el marco de la productividad de la regiones— le permiten a las organizaciones, gracias a sus intereses de asociatividad, reorganizar sus dinámicas organizacionales y administrativas.

Corrales (2007) señala que los cambios en los modelos empresariales transcienden a ser más integrados que individuales, lo que conlleva a que se presenten diversas formas de integración sectorial, ya sea vertical u horizontal, pero siempre con un mismo fin: fortalecer las actividades productivas en un mismo sector y una misma localidad.

Otra de las consideraciones para tener en cuenta son las que hace Aragón (2006), quien propone que los clústeres llevan al fortalecimiento del quehacer empresarial de la región, y las organizaciones que lo conforman deberán atender de manera oportuna las exigencias de mejoramiento en su dinámica empresarial, rescatando la importancia que tiene para ellas articularse con otras de sus mismas características o complementarias, pero con un mismo fin sectorial.

Uno de los factores de mayor relevancia en el quehacer de los clúster, es la productividad y así como lo exponen Castro et al. (2017), quienes hacen una reflexión sobre la productividad del sector agropecuario, este un escenario relevante para el CPB y las empresas que lo conforman, las organizaciones logísticas, según Salazar (2020) son las que juegan un papel fundamental en este proceso, cada vez que deben alinear sus estructuras operativas a las dinámicas operativas del clúster, sin dejar de lado las demás empresas para las cuales prestan sus servicios.

Para Quintero Quiñónez (2020), estos procesos coadyuvan en el quehacer de la internacionalización y globalización de las empresas, desde la perspectiva de las importaciones y las exportaciones, de otra parte, Guzmán (2021) hace un análisis de la productividad del sector agrícola, considera que la integración y complementariedad entre las empresas será cada vez mayor, lo que permitirá poder cumplir con las exigencias de los mercados internacionales.

De la Cruz (2018) considera que las dinámicas productivas de las regiones están marcadas por las transformaciones de las organizaciones en sus procesos productivos que buscan consolidarlas mediante la conformación del cluster, situación que para Algarín (2019), bien puede considerarse como la creación o fortalecimiento de grupos económicos, en donde las entidades públicas y privadas y las ONG coadyuvan al desarrollo de nuevas unidades de negocio que fortalezcan el quehacer del clúster y su productividad. Barajas (2020) considera que el CPB le ha sabido dar valor al tema de la innovación y la productividad en cada una de sus etapas de desarrollo, y además muestra cómo se deben involucrar las empresas que lo conforman ya sea en su rol de aliadas o de soporte. Para Barboza (2017), las diversas empresas que se articulan al CPB, deben atender de manera oportuna las exigencias de la competitividad, este es un requisito para el fortalecimiento del sector, por lo que Ranking et al. (2021) consideran que la articulaciòn entre todos los actores que componen el CPB conlleva a trabajar bajo una misma línea de desarrollo sectorial.

Para Velázquez-Avendaño y Perezgrovas-Garza (2017), las empresas, cada una en su contexto, tienen unas dinámicas organizacionales y administrativas propias de su quehacer, pero en el conjunto del cluster deben integrarse y buscar su eficiencia, entendiéndose desde lo funcional o técnico, procesos que de igual manera se nutren de aspectos sociales, culturas, ambientales y demas factores que conllevan a tener una visión sistémica entre ellas. Así lo proponen Fontalvo-Herrera y De la Hoz-Granadillo (2020), al considerar que estos aspectos son relevantes en las zonas en las que se lleve a cabo las actividades del clúster con sus diversas organizaciones, ya sean aliadas, de apoyo o complementarias.

Para Rankin-Cortázar (2021), la consolidación de plataformas de conocimiento conlleva a que las empresas puedan tener una mejor conectividad para el desarrollo de sus actividades complementarias, como también interactuar y ser parte de las políticas públicas que en torno al tema del CPB se vayan consolidando.

Aspectos metodológicos

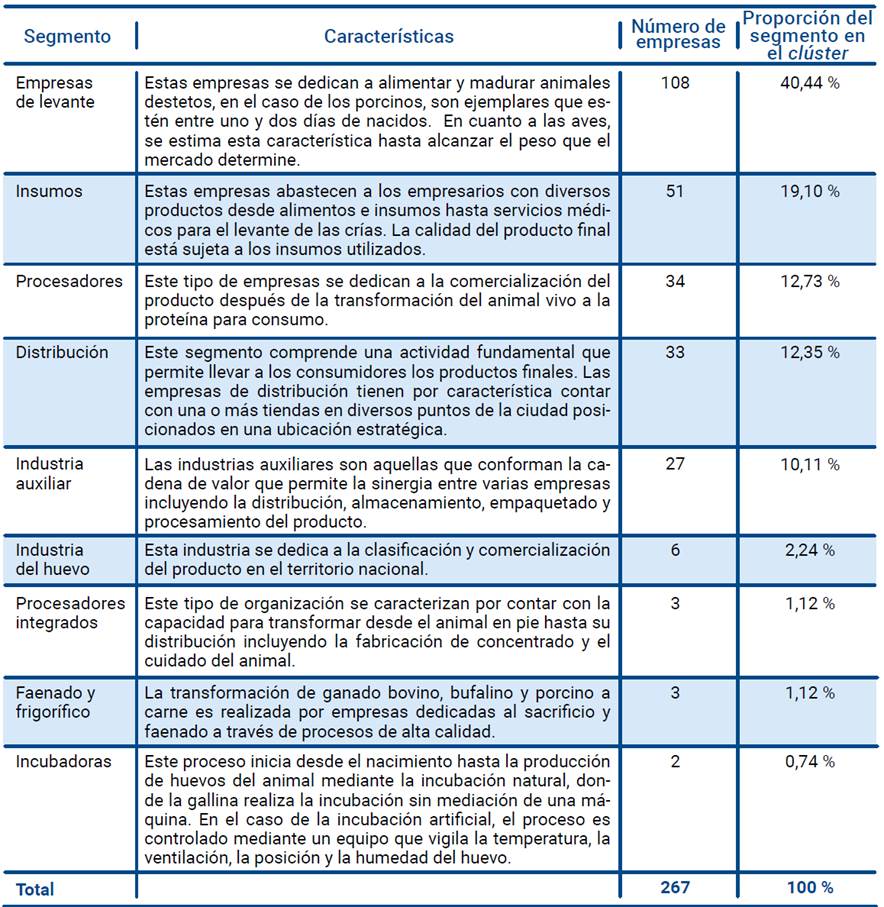

Esta investigación se inscribe en el paradigma descriptivo-explicativo, cuyo objetivo es analizar las condiciones administrativas, financieras, comerciales y de internacionalización de compañías que pertenecen al CPB en el departamento del Valle del Cauca, esto con el objetivo de analizarlas con una mirada de internacionalización económica a través de la realización de una encuesta que permitió identificar y analizar dichas condiciones en las empresas del clúster. En el departamento del Valle del Cauca, según los datos reportados por la CCC, se identificaron 267 empresas que hacen parte del CPB, representadas en nueve segmentos de negocio, como se encuentra en la tabla 1.

Fuente: base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Cali (2019).

Tabla 1: Segmentos que componen el CPB en el departamento.

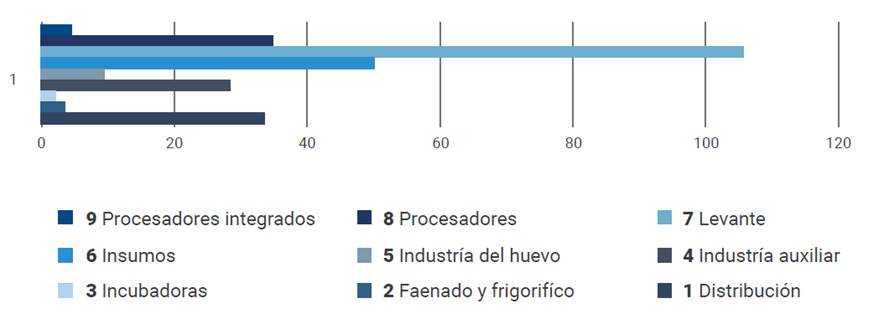

Estos segmentos permiten identificar claramente la conformación de las organizaciones (figura 1) y su desagregación, donde se identifica los segmentos, que son nueve, y cuáles son las características que presenta cada división, también se puede apreciar la cantidad de organizaciones en el sector, las más representativas son las empresas de levante e insumos con el 59,54 %, con un total de 159 empresas, lo que es una cifra importante al momento del análisis.

Figura 1: Segmentos que conforman el CPB en la región.

Resultados

De acuerdo con los objetivos propuestos, a continuación, se presentarán los resultados obtenidos relacionados con las condiciones administrativas, comerciales, financieras y de internacionalización que presentan las compañías adscritas a los diversos sectores que conforman el CPB y permiten generar nuevos escenarios investigativos, como también generar acciones de acompañamiento a su fortalecimiento empresarial.

Condiciones administrativas

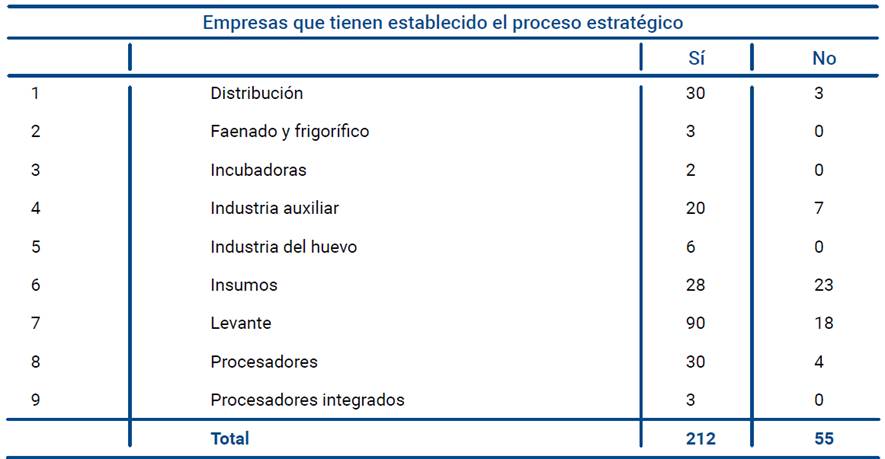

En este apartado de resultados se relacionan los aspectos que se enmarcan en el quehacer administrativo de las empresas, teniendo como base la importancia que tiene la planeación, y los factores misionales y estratégicos que debe tener cualquier empresa (tabla 2) sin distinción de sector, de objeto social y de tamaño, para cumplir con los objetivos propuestos en unos plazos estimados, además de permitirles permanecer en el sector y atender de manera oportuna sus exigencias.

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 2: Las empresas que pertenecen al CPB y tienen establecido el proceso estratégico.

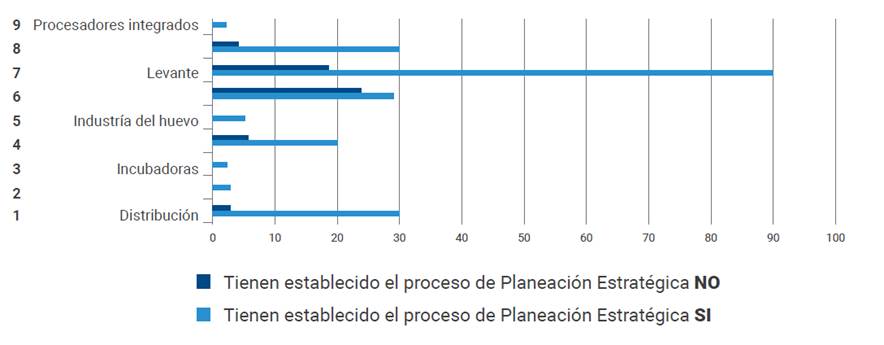

Se evidencia (figura 2) que la parte administrativa presenta estrategias en un alto porcentaje, destacándose las instituciones dedicas al levante con un 79,4 %, lo que resulta ser un factor importante para el desarrollo de estas organizaciones, pero no se debe descartar el 20,6 % que no presentan desarrollos estratégicos, porque en determinado momento estas instituciones pueden crear vacíos administrativos que llevan al fracaso a las organizaciones conformadas oficialmente. Este tipo de apuesta de desarrollo empresarial gira en torno de un esquema gana-gana en el que cada institución o empresa presenta beneficios económicos, como son el mejoramiento de sus procesos tecnológicos, financieros, estructurales y sociales (como son la diminución del impacto en el medio ambiente, la generación de empleo, el apoyo a la disminución de la pobreza y la desigualdad social, entre otros).

Figura 2: Las empresas que pertenecen al CPB y tienen establecido el proceso estratégico.

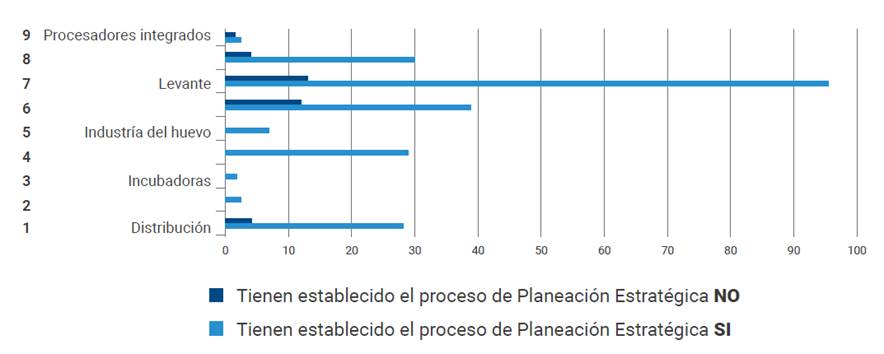

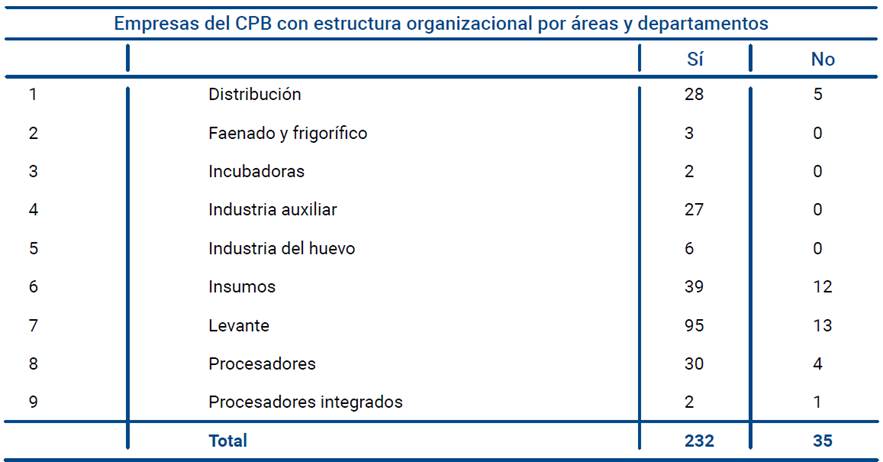

Para las empresas adscritas al CPB (tabla 3 y figura 3), la existencia de la estructura organizacional por áreas y departamentos facilita la toma de decisiones, reconoce las líneas de autoridad y un buen manejo del control, si bien se sabe que muchas de estas empresas están legalmente constituidas, también es claro que su manejo empresarial puede resultar informal en ocasiones, así se evidencia en las apreciaciones de los empresarios al momento de contestar la encuesta, como también cuando se hicieron las visitas en campo.

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 3: Empresas del CPB con estructura organizacional por áreas y departamentos.

Figura 3: Empresas con estructura organizacional por áreas y departamentos definida.

La estructura organizacional es fundamental en el desarrollo de políticas, objetivos y alcances en una organización, en este espacio se definen variables como las líneas de comunicación, estilos de liderazgo, actividades, responsabilidades y funciones. Se encontró que el 86,89 % tienen definida su estructura, solo el 13,11 % no la tienen establecida, pero indican que están avanzando en el proceso. Las de mayor representación son levante e insumos con el 50,18 %, se puede observar la incidencia significativa de estas dos variables en el contexto organizacional.

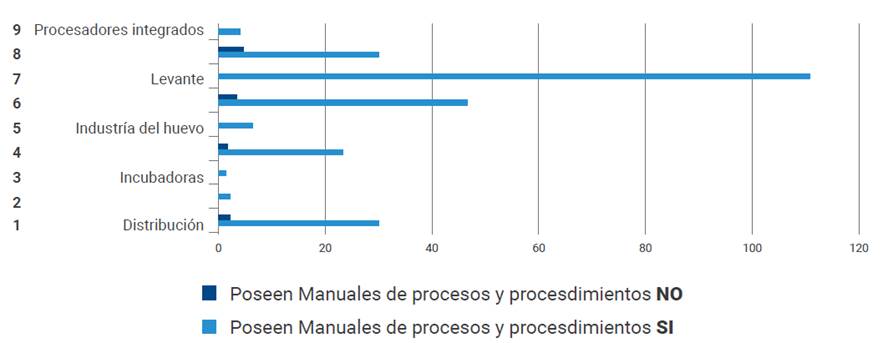

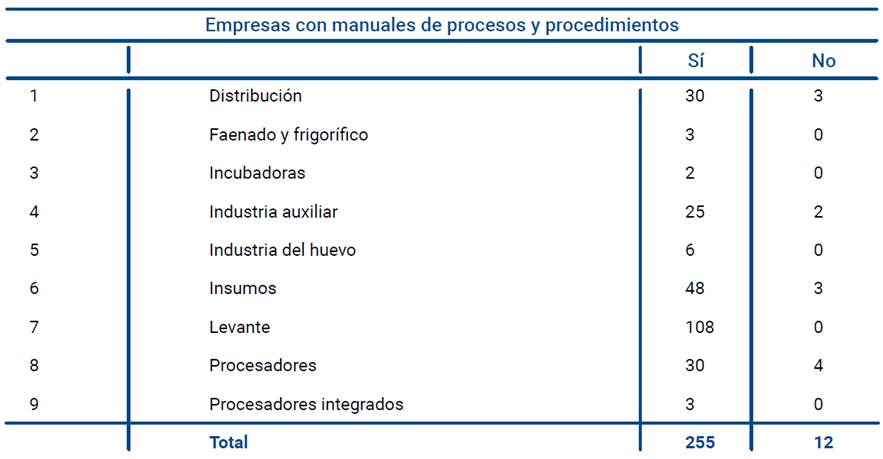

Los procesos y procedimientos en las empresas del CPB (tabla 4 y figura 4) son un factor fundamental si se tiene en cuenta que la integración entre unas empresas y otras es más arraigada que en otros clústeres empresariales, toda vez que su fin último es la alimentación, manutención y desarrollo de algunos animales y sus subproductos (pollos, huevos, cerdos, concentrados, entre otros) como también facilitar la complementariedad de actividades empresariales.

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 4: Las empresas que pertenecen al CPB tienen manuales de procesos y procedimientos .

Figura 4: Las empresas poseen manuales de procesos y procedimientos.

Las actividades y las funciones delimitan los procesos y procedimiento aunados a los tiempos de ciclo y tiempo de procesamiento, es por ello por lo que para la parte de organización y control es fundamental que estos estén establecidos en la empresa. Se encuentra porcentajes representativos de instituciones con procesos y procedimientos los cuales garantizan el orden y la capacidad de detectar anomalías en el desarrollo del funcionamiento organizacional, el 58,42% indica que poseen los manuales solo el 41,58% manifiesta que no los tienen, las empresas de levante e insumos son los más representativos en los que tienen estas herramientas y la industria auxiliar, procesadores y distribuidores carecen de estos elementos en su gran mayoría.

Como conclusión, las empresas que conforman el CPB tienen establecidas y definidas las condiciones administrativas, lo que les permite compartir conocimientos, experiencias y distintos métodos que conllevan a tener un clúster competitivo y enfocado al logro de las metas. Que las organizaciones cuenten en su gran mayoría con la parte administrativa bien definida facilita la integración entre las diferentes instituciones, contrario sería en caso de la inexistencia de estas variables en las instituciones que buscan conformar el clúster.

Condiciones comerciales

El área de mercadeo o comercial en una empresa se considera el corazón de su dinámica empresarial, ha de estar atento a las exigencias del cliente. Desde la perspectiva de (Porter, 1990), en un CPB este factor no puede ser ajeno pues, como se planteó anteriormente, las empresas tienen un alto nivel de cooperación entre ellas por su mismo objeto empresarial, de igual manera cuentan con procesos que les permiten atender de manera oportuna las necesidades de sus empresas aliadas y las exigencias del mercado, el cual no solo es local, regional y nacional, sino que en ocasiones se lee desde la globalización e internacionalización empresarial. En las integraciones, el mercadeo es de gran importancia, porque se trata de la correlación entre empresa, producto o servicio y cliente, allí se presentan alternativas modernas como son las redes sociales, las bases de datos y las plataformas que permiten que los clientes conozcan más de cerca la empresa con la cual se tiene relación, bien sea como proveedor, competidor o cliente, esta interacción se logra gracias a los procesos de mercadeo bien establecidos y definidos.

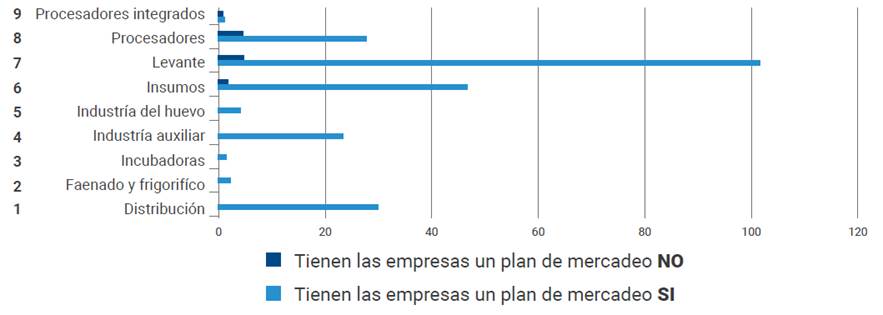

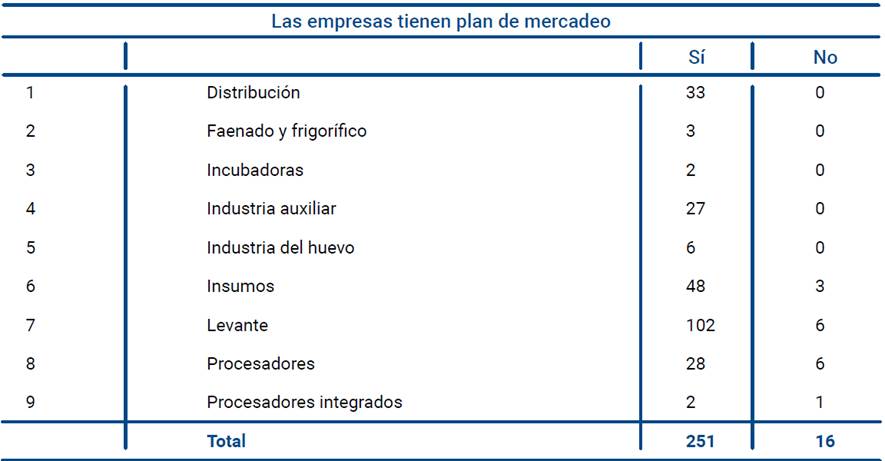

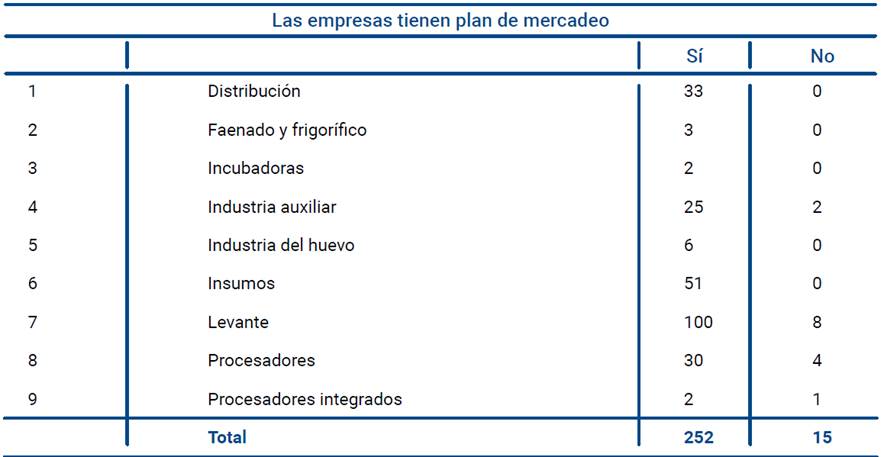

El plan de mercadeo (tabla 5 y figura 5) se considera la brújula que guía la presencialidad de las empresas en un mercado determinado y, frente a esto, las empresas que conforma el clúster no son ajenas a ello pues para su desarrollo y fortalecimiento a través de diferentes plazos, este componente es esencial pues conlleva a la complementariedad del sector y a su fortalecimiento frente a los retos que plantean la globalización y la internacionalización

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 5: Las empresas tienen plan de mercadeo.

Figura 5: Las empresas tienen plan de mercadeo.

De acuerdo con los resultados obtenidos con la encuesta, se puedo establecer que el 94 % de las instituciones presentan un plan, solo el 6 % dice no tenerlo, las más representativas en este ítem son las organizaciones dedicadas al levante, insumos, distribución y procesadores, así se garantiza el éxito de la integración entre estas empresas, las que no aplican estas exigencias tienen inconvenientes para la integración en el clúster.

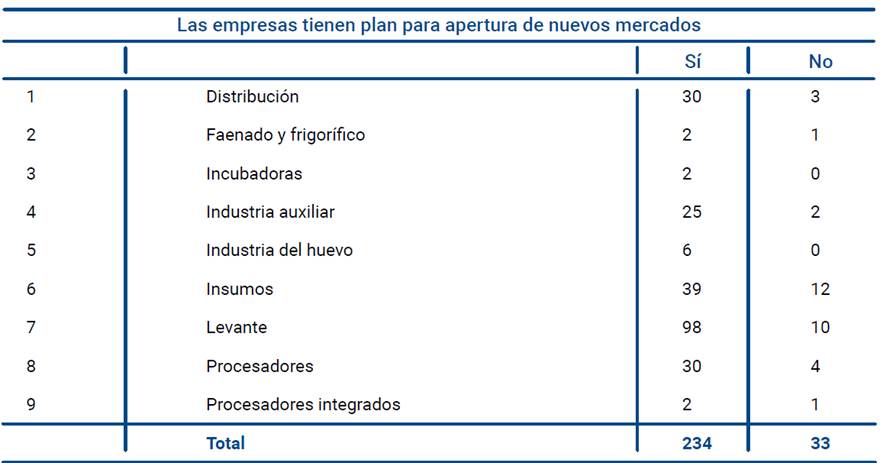

El plan de mercadeo permite a las empresas visualizar nuevos mercados que pueden aperturar en diversos tiempos, de igual manera pueden atender oportunamente las exigencias del sector, de los clientes y de los consumidores, por lo que deben hacer análisis del contexto en el cual se ubican y de aquel al que aspiran a llegar, sin dejar de lado las expectativas de expansión que tenga el CPB.

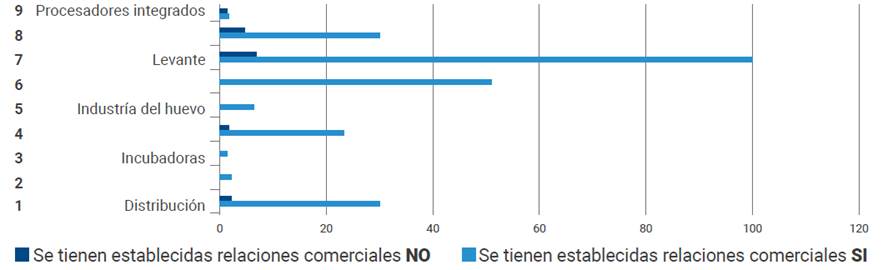

El 94,38 % de las organizaciones manifiestan tener relaciones comerciales, solo el 5,62 % no tienen ese tipo de relaciones, se entiende que las empresas que estén interesadas en estos conglomerados deben crear relaciones con instituciones del mismo campo y también con las de diferentes campos, porque la base de esta herramienta estratégica está en las relaciones de confianza y colaboración entre diferentes organizaciones del mismo diferente sector (tabla 6 y figura 6).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 6: Las empresas que pertenecen al CPB establecen relaciones comerciales con empresas del mismo sector o de otros.

Figura 6: Las empresas establecen relaciones comerciales con empresas del mismo sector o de otros.

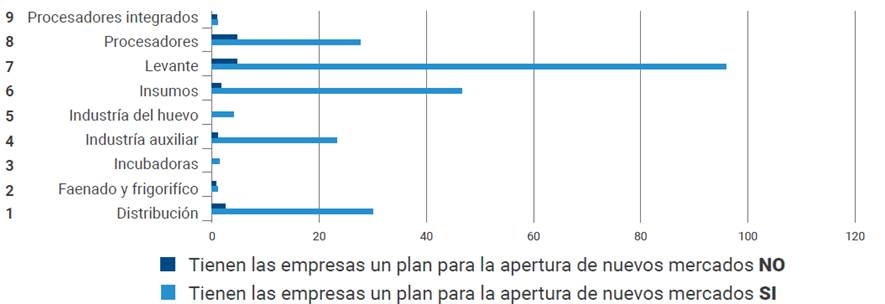

El 87,64 % de las organizaciones tienen relaciones y han establecido una búsqueda planificada de mercados nuevos, solo el 12,36 % no las tienen. Esta es una oportunidad para las instituciones que no cuentan con esa herramienta, porque se puede hacer una guía de búsqueda basada en las empresas que ya lo tienen (tabla 7 y figura 7).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 7: Las empresas tienen plan para apertura de nuevos mercados.

Figura 7: Las empresas tienen plan para apertura de nuevos mercados.

El quehacer de las condiciones comerciales no puede ser ajena al desarrollo de estas organizaciones, como tampoco pueden desconocerse las relaciones comerciales que deben de existir entre ellas, puesto que la visión de mercado, para el clúster, es una visión colectiva, entendida desde la perspectiva de la complementariedad que le permite atender oportunamente las necesidades del sector y sus mercados emergentes.

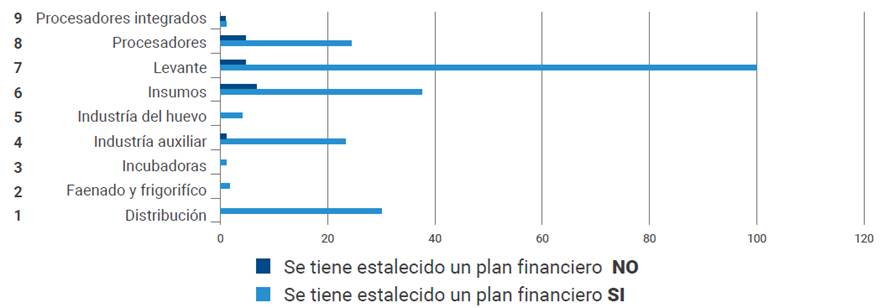

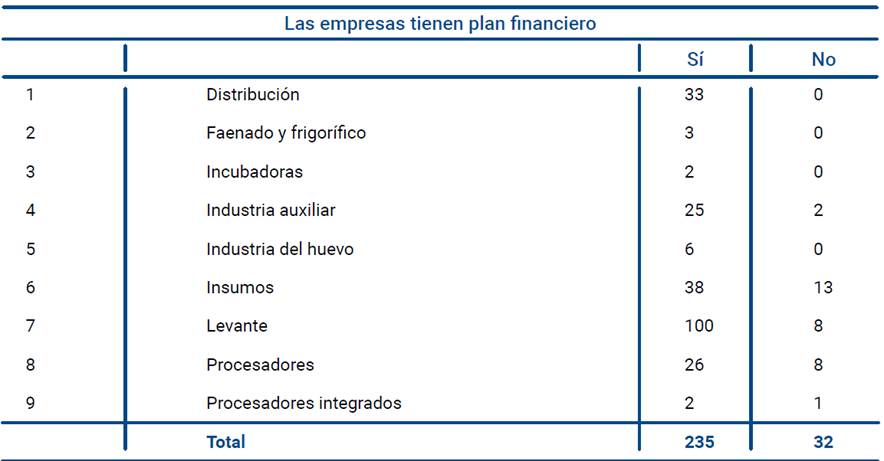

Condiciones financieras

Hacer el análisis de las condiciones financieras es un proceso complejo, ya que para los administradores y empresarios estos procesos resultan muy susceptibles por el manejo de la información. Como se planteó anteriormente, existen procesos que son muy informales, lo que puede implicar que los controles financieros cumplan en su gran mayoría con los estándares exigidos, pero que en la medida en que el clúster se va fortaleciendo, estos procesos deben irse mejorando, de igual manera si se tiene una perspectiva de internacionalización este proceso ha de atender las exigencias financieras internacionales. Cabe aclarar que las empresas buscan su afianzamiento financiero cada vez que una mala decisión puede afectar a las demás empresas.

El 88,01 % de las instituciones cuentan con la herramienta financiera la cual les permite visualizarse en el futuro desde la creación de valor, solo el 11,99 % no cuentan con ella. Este es un punto de partida para garantizar la viabilidad de la integración empresarial y social de este sector (tabla 8 y figura 8).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 8: Las empresas tienen plan financiero.

Figura 8: Las empresas tienen plan financiero.

Si bien se sabe que todos los niveles de competitividad y productividad se enmarcan en los procesos de globalización e internacionalización de las economías, el quehacer financiero no puede ser ajeno a esto, es así como estas empresas han venido implementando paulatinamente este proceso, el cual puede leerse como producto de las relaciones comerciales.

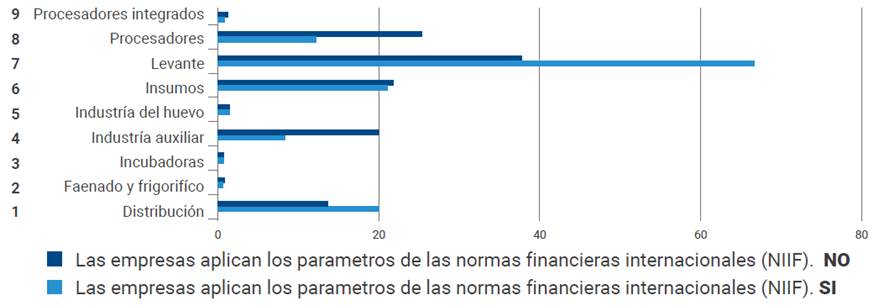

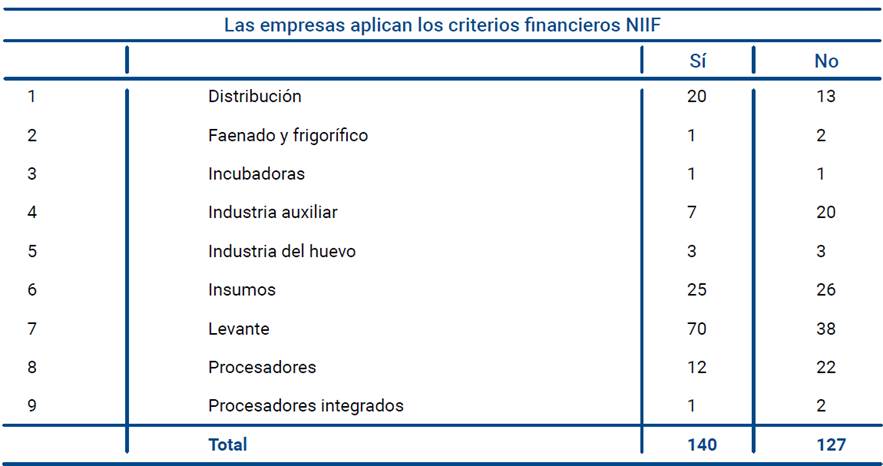

El 52,43 % de las organizaciones cuentan con normas internacionales y el 47,57 % no han ajustado su contabilidad a estas normas, lo cual puede generar inconvenientes para crecer en lo internacional (tabla 9 y figura 9).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 9: Las empresas aplican los criterios financieros NIIF.

Figura 9: Las empresas aplican los criterios financieros NIIF.

Las dinámicas de desarrollo de las empresas del CPB, se fundamentan desde la integración y las relaciones que existen entre ellas, conlleva a que paulatinamente se adopten las normas internacionales de contabilidad, esto propicia que no se presenten trabas a la hora de realizar transacciones de índole internacional.

Condiciones de internacionalización

La internacionalización del CPB es el mapa de ruta que deben seguir las empresas para lograr diversificar su mercado internacional a la vez que va sumando en forma positiva la experiencia en el campo internacional, teniendo en cuenta los diferentes factores a la hora de dar inicio a la internacionalización, esto va a consolidar al clúster con una oferta exportable con actividad permanente al adquirir más experiencia en los mercados ya existentes y nueva apertura en otros.

Otro elemento importante es el análisis de las capacidades competitiva y productiva, que convergen en la capacidad de suplir una nueva demanda externa al ampliar el mercado en otros escenarios donde demanden los productos del clúster, en este caso es importante la permanencia para evitar pérdida del porcentaje del mercado recién alcanzado, la evaluación del entorno empresarial en el cual se mueven las organizaciones que componen este racimo empresarial de la proteína blanca debe ser constante para conocer las nuevas tendencias del mercado y las innovaciones y poder cumplir con los gustos, necesidades y preferencias de los clientes y consumidores finales de los productos que trabajan este grupo de empresas.

Las empresas deben adaptarse a los constantes cambios que se generan en el entorno y en el macroentorno empresarial, sectorial, regional, nacional e internacional, y a partir de los hallazgos que arroje el estudio se deben plantear las estrategias y acciones de las organizaciones bajo un modelo teórico que puede ser el Balanced Scorecard, por medio del cual se puede hacer un seguimiento de cumplimiento de acuerdo a la perspectiva del cliente, a sus metas e indicadores, la perspectiva financiera y la perspectiva de innovación y aprendizaje; el mercado nacional hoy compite en un escenario globalizado, es por ello que se deben combinar correctamente las circunstancias locales y las estrategias de las empresas, las condiciones del país pueden ayudar a la creación de un entorno donde las empresas que conforman el clúster alcancen una ventaja competitiva internacional, pero estas dependen del aprovechamiento o no estas oportunidades, en palabras de Porter (1990), las empresas son las que compiten en los mercados internacionales.

Un complemento para tener en cuenta es la necesidad de estimular el desarrollo teórico de la internacionalización en las empresas por medio de enfoques generales que permitan la explicación de nuevas tendencias de las organizaciones que forman el clúster y que precisen desarrollar sus actividades en entornos internacionales. La internacionalización es una necesidad de las empresas, ayuda a que estas vean los mercados extranjeros como una oportunidad para no quedarse estancadas.

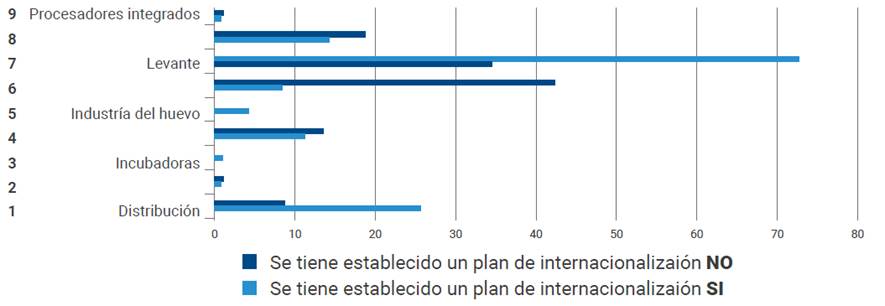

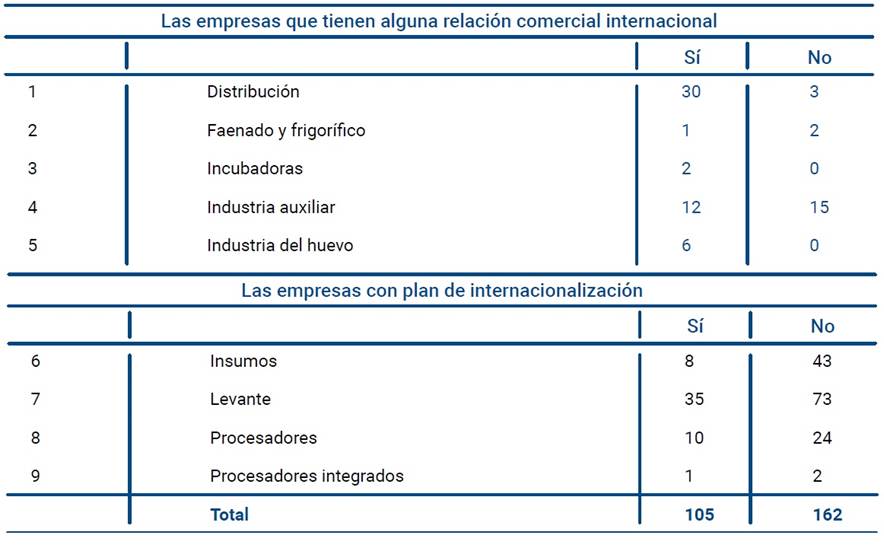

El 39,32 % de las instituciones cuentan con esta herramienta, el 61,68 % no la tienen, es un campo que se debe trabajar, porque la integración tiene como objetivo crecer en un mundo globalizado y se debe partir de proyectar la llegada al campo internacional. Se debe reconocer ese porcentaje de empresas que ya lo tienen y que son el punto de partida (tabla 10 y figura 10).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 10: Las empresas con plan de internacionalización.

Figura 10: Se tiene un plan de internacionalización.

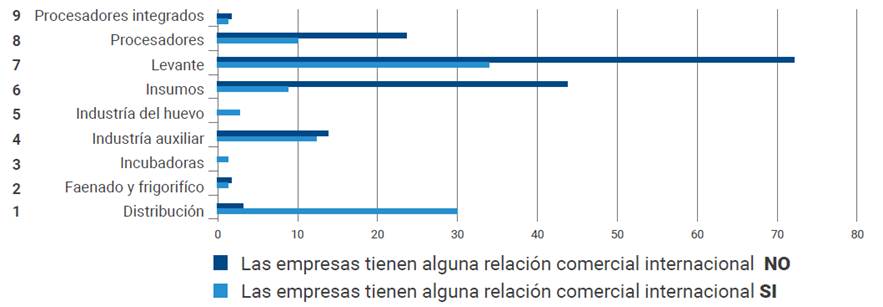

Respecto a los planes de internacionalización, aunque no son muy significativos para las empresas del CPB, sí se evidencia que en los diversos segmentos han tenido alguna relación comercial internacional, lo que implica que se reconozca la internacionalización como una estrategia para el desarrollo comercial y empresarial del segmento en el cual se ubica (tabla 11 y figura 11).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 11: Las empresas que tienen alguna relación comercial internacional.

Figura 11: Las empresas tienen alguna relación comercial internacional.

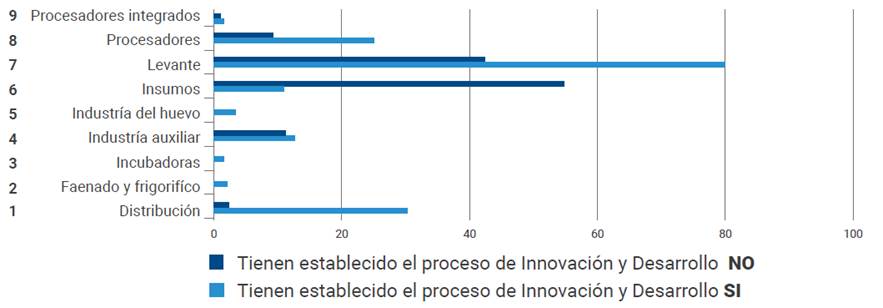

La innovación y el desarrollo, en tanto estrategias para la internacionalización de las empresas, propician que se dinamicen los procesos y los procedimientos, de esta manera se pueden atender las exigencias de la competitividad y la productividad, y las demás dinámicas del desarrollo empresarial.

Hacerles frente a las dinámicas de innovación y desarrollo les permite a las empresas adentrarse de manera oportuna en los mercados internacionales, como también mejorar sus procesos y procedimientos en el tiempo (tabla 12 y figura 12).

Fuente: Aguirre, Hernández y Jaramillo (2022).

Tabla 12: Las empresas que desarrollan procesos de innovación y desarrollo.

Figura 12: Las empresas tienen procesos de innovación y desarrollo.

El 77,15 % están enfocadas en estos procesos, solo el 22,85 % no lo están. Este gran porcentaje permite establecer objetivos claros con relación al desarrollo de productos o servicios del sector. El 39,32 % de las instituciones cuentan con esta herramienta, el 61,68%, no. Es un campo que es necesario fortalecer porque la integración tiene como objetivo crecer en un mundo globalizado y se debe proyectar la llegada al campo internacional, es importante reconocer ese porcentaje de empresas que ya lo tienen y que son el punto de partida.

Conclusiones

La producción de proteína blanca en el departamento se posiciona como un clúster que puede lograr reconocimiento internacional. Sin embargo, en gran medida, las empresas que conforman el sector en la región carecen de programas o planes que les permitan lograr este cometido. Solo un número reducido de ellas cuenta con un posicionamiento nacional fuerte que les permite buscar nuevos mercados internacionales. De esta manera, la internacionalización debe fundamentarse en la cooperación entre compañías que conforman el sector para continuar trabajando en la mejora de la estructura funcional que les ayude a acceder a los mercados externos. Vale la pena recordar lo propuesto por Ahmed et al. (2011), y es cómo las empresas pueden hacer innovación en cada uno de sus proceso administrativos y organizacionales. De la misma manera, los planteamientos aquí presentados pueden ser iniciativas para el desarrollo de futuras investigaciones sobre empresas del CPB en la región.

Los cambios que se producen en el entorno empresarial y en el quehacer de la globalización y de la internacionalización, ha conllevado a que las empresas colombianas cambien la forma de hacer sus negociaciones, desarrollando economías de escala, que les permitan ser más competitivas, por lo que fue necesario alinear los procesos empresariales con las políticas nacionales con miras a una transformación productiva apoyada en el modelo clúster, situación que les permite a los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, dinamizar sus estructuras productivas y servir de ejemplo para otros departamentos.

Las dinámicas operativas de los clúster se consolidan como una respuesta a las exigencias empresariales que llevan al cumplimiento de los índices de productividad y la competitividad regional, de igual manera propicia que se atiendan las condiciones de complementariedad entre ellas, ya sea desde lo geográfico, lo operativo, lo logístico y demás actividades que no siendo subcontratadas, sí buscan atender oportunamente las exigencias del sector, es así como su extensión se da de forma vertical, desde las cadenas de suministro hasta los clientes, de igual manera se busca la integralidad o complementariedad entre las compañías cuyas operaciones productivas son afines, ya sea por sus tecnologías, por sus insumos u otras actividades que les permitan denominarse jalonadoras, pero siempre articuladas a la dinámica empresarial.

La dinámica empresarial del clúster se ha consolidado como una estrategia de fortalecimiento de las económicas locales, regionales y nacionales, coadyuvando así a dar respuesta a las exigencias de la internacionalización empresarial, ya que la agrupación de las empresas ha de cumplir con condiciones de complementariedad para ser competitivas y mejorar los indicadores de productividad.

Algunos de los aprendizajes que ha dejado la investigación es el uso de los conceptos más apropiados, como lo son:

-

Cadenas productivas (CP): es el conjunto de empresas interrelacionadas directa o indirectamente en sus distintos procesos, siendo relevante la transformación de las materias primas hasta llegar al consumidor final. De igual manera se considera la conexión que entre ellas existe con el ánimo de optimizar costos, generar alternativas de producción, transformación y comercialización de productos o servicios, cada uno de los eslabones que la componen, debe de aportar a su calidad mejorando sus procesos productivos.

-

Eje estratégico (EE): se considera la línea de acción sobre la cual convergen todas las empresas que conforman el clúster y les permite atender estratégicamente las exigencias del sector, desde lo local hasta lo internacional. Las líneas estratégicas no deben ser una imposición de las empresas jalonadoras, sino que debe nacer de la concertación entre quienes conforman el clúster, teniendo como base su análisis estratégico.

-

Espacio de relacionamiento (ER): es el espacio donde confluyen las empresas para alcanzar la dinámica clúster, el cual se crea bajo un ambiente propicio y flexible que conlleve a desarrollar la interacción entre diferentes actores que conforman el clúster teniendo como base siempre su propósito empresarial, estos han definirse bajo el criterio de funcionabilidad, sostenibilidad y aceptabilidad para todas las empres adscritas.

-

Gerencia de la iniciativa clúster (GIC): se considera la implementación de todo el proceso administrativo-gerencial-estratégico que debe de tener el clúster para cumplir con sus objetivos trazados a ciertos plazos, como también a la identificación, caracterización y realización de las actividades propias de su quehacer y que le permiten incorporarse a las dinámicas de sector para llegar a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

-

Organización clúster (OC): es el andamiaje que se encuentra dispuesto para la gestión de iniciativas clúster.

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo mostrar los resultados alcanzados respecto a las condiciones administrativas, comerciales, financieras y de internacionalización de las organizaciones que integran los Clúster Proteína Blanca (CPB) y que coadyuvan en el desarrollo empresarial del Valle del Cauca, después de realizar un recorrido teórico y práctico sobre estas condiciones en el grupo de empresas que se caracterizan por sustentarse en objetivos empresariales bajo la integración e interacción que existe entre ellas, y cuyo objetivo es alcanzar niveles de competitividad empresarial y sectorial, buscando el desarrollo local, regional, nacional e internacional. El uso de las fuentes primarias de información, provienen de una entidad privada que trabaja para impulsar a las empresas del territorio y la aplicación de una encuesta, permitieron obtener una primera aproximación a lo que es el CPB a partir de la reflexión de lo administrativo, financiero, lo comercial y la internacionalización del sector. El resultado de este análisis sobre el CPB y su internacionalización de la economía del Valle del Cauca ha conllevado a reconocer la importancia de cada uno de los eslabones que lo conforman el clúster, sus estructuras administrativas, comerciales y financieras, lo que se puede concluir que estos factores son esenciales para el desarrollo del clúster, en su dinámica de internacionalización.

The work presented below aims to show the results achieved regarding the administrative, commercial, financial and internationalization conditions of the organizations that make up the White Protein Clusters (CPB) and that contribute to the business development of Valle del Cauca, after carrying out a theoretical and practical tour of these conditions in the group of companies that are characterized by being based on business objectives under the integration and interaction that exists between them, and whose objective is to achieve levels of business and sector competitiveness, seeking local development , regional, national and international. The use of the primary sources of information, come from a private entity that works to promote the companies of the territory and the application of a survey, allowed to obtain a first approximation to what the CPB is from the reflection of the administrative, financial, commercial and internationalization of the sector. The result of this analysis of the CPB and its internationalization of the Valle del Cauca economy has led to recognizing the importance of each of the links that make up the cluster, its administrative, commercial, and financial structures, which can be concluded that These factors are essential for the development of the cluster, in its internationalization dynamics.

References

Ahmed, P., Shepherd, C., Ramos, L. y Ramos, C. (2012). Administración de la innovación. Pearson Educación.

Aragón, S. (2006). Cluster: articuladores efectivos del crecimiento de las economías locales [Trabajo de pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali.

Algarín, A. (2019). Desempeño financiero de las empresas más grandes pertenecientes al clúster de proteína blanca en el Valle del Cauca (2013-2017) [Trabajo de grado]. Universidad del Valle.

Balestri., A. (1999). El club italiano de distritos industriales. Redes de empresas y desarrollo local. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Barajas, A. (2020). Cluster de proteína blanca: opción de innovación avícola. Industriaavicola.

Barboza, L. (2017). Fortalecimiento competitivo y organizacional de la ganadería de carne en Costa Rica: propuesta de mejora para la Corporación Ganadera (CORFOGA). https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13799.

Castro L., María D., Delgado T. y Luisa, M. (2017). Estrategias de conectividad multimodal como soporte a las iniciativas clúster en el Valle del Cauca. https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/1062/ESTRATEGIAS_CONECTIVIDAD_MULTIMODAL_COMO_SOPORTE_INICIATIVAS_CLUSTER_DEL_VALLE_CAUCA.pdf.

Cepal. (1993). Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos (Cluster) en torno a los recursos naturales. CEPAL.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración. McGraw Hill.

Corrales C. (2007). Importancia del cluster en el desarrollo regional actual. Frontera Norte, 19(37), 173-201.

De la Cruz, M. (2018). La transformación de la matriz productiva y el crecimiento del sector manufacturero en la provincia de Cotopaxi [Tesis de Maestría]. Universidad Técnica de Ambato.

Fontalvo-Herrera, T. y De la Hoz-Granadillo, E. (2020). Método conglomerado-análisis discriminante-análisis envolvente de datos para clasificar y evaluar eficiencia empresarial. Entramado, 16(2), 46-55.

Gereffi, G. (2001). Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización. Problemas del Desarrollo, 32(125), 9-38.

Gómez, G. (2009). La innovación como estrategia y solución empresarial para impulsar la competitividad y un crecimiento sostenido a largo plazo. Ciencia y Mar, 13(38), 51-60.

Guzmán, I. (2021). Análisis y propuesta de solución a los bajos niveles de producción avícola en la Agropecuaria G&Z SRL [Trabajo de pregrado]. Universidad de Piura.

Llinás, M. (2021). Iniciativas cluster una forma concreta y efectiva de «mover la aguja» de la productividad. Puntoaparte.

Otero, S. (2021). Análisis estratégico y comparativo de los grandes grupos empresariales en el sector alimentario mundial [Trabajo de fin de Maestría]. Universidad de Oviedo.

Porter, M. (1990). La ventaja competitiva de las naciones. Harvard Business Review.

Quintero, R. y Quiñonez, E. (2020). Estrategias para la recuperación económica, a partir del fortalecimiento de clusters y la competencia a las importaciones. En Sociedad, economía y organizaciones COVID-19. Reactivación regional en pospandemia (pp. 115-132). Ecoe Ediciones.

Rankin-Cortázar, S. (2021) Colombia: Cali y Palmira. Construir una base de conocimiento para comprender el sistema alimentario, los actores y el entorno propicio con una perspectiva de ciudad-región. En Compendio de prácticas inspiradoras sobre vínculos urbano-rurales: implementación de principios rectores y marco de acción para avanzar en el desarrollo territorial integrado (pp. 55-60). ONU-Hábitat.

Ranking, S., Hurtado-Bermúdez, L., Bonilla, O., Mosquera, E. y Lundy, M. (2021). Perfil del sistema alimentario de Cali, ciudad-región: construyendo un entendimiento común que articule e impulse la acción. Alianza de Bioversity International y CIAT.

Salazar, G. (2020). Metodología para visibilizar las brechas en el flujo logístico. Caso: empresa pyme del sector de proteína blanca del Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Occidente.

Velázquez-Avendaño, J. y Perezgrovas-Garza, R. (2017). Caracterización de sistemas productivos de ganado bovino en la región indígena XIV Tulijá-Tseltal-Chol, Chiapas, México. Agrociencia, 51(3), 285-297.

Weihrich, H., Cannice, M. y Koontz, H. (2017). Administración, una perspectiva global, empresarial y de Innovación. McGraw Hill.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

The authors transfer the patrimonial rights of their article to the Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, while retaining the moral rights to their works. Articles in the journal Administración & Desarrollo are subject to the Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike Attribution License that allows third parties to copy, reproduce, distribute, publicly communicate the work, and create derivative works, provided that the original author is cited and acknowledged, the first publication in this journal is indicated, the work is not used for commercial purposes, and the distribution of derivative works is done under a license of the same type.

The CC BY-NC-ND license was previously used, but it was changed to CC BY-NC-SA.