Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y relación Universidad Empresa y Estado frente a las competencias profesionales en Colombia National system of science, technology and innovation and relationship University company state facing Colombia professional competencies

Contenido principal del artículo

Cómo citar

Recibido: 24 de enero de 2022; Aceptado: 10 de octubre de 2022

Resumen

La condición inherentemente metodológica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la relación Universidad, Empresa y Estado definen las condiciones requeridas para que en las Instituciones de Educación Superior en Colombia se incluya a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como competencias de carácter investigativo. El escrito analiza el papel promotor que cumple el SNC&Ti del país y la relación con la Universidad, la Empresa y el Estado (UEE) para la formación de competencias profesionales en investigación; los impactos en materia de Investigación y Desarrollo y, de la CTi con respecto al desarrollo de las competencias profesionales en la materia, y el establecimiento de los parámetros requeridos para definir las competencias. El desarrollo profesional está sujeto a la relación entre investigación y docencia, pero colegiada desde el impulso de la CTi que debe ganar protagonismo en el escenario académico.

Palabras clave:

instituciones de investigación y alta educación, desarrollo económico y educación, política gubernamental, relación universidad, empresa y Estado, sistema Nacional de ciencia y tecnología..Abstract

The condition inherently methodological of the national system of science, technology, and innovation (SNC&Ti) and the University relationship, company, and State (UEE) define the conditions required so that institutions of higher education (IES) in Colombia, it can be addressed effectively to the science, technology, and innovation (CTi) as powers of investigative nature. Objectives. Brief analyzes the role that meets the SNC & Ti of the country of the hand with the UEE relationship, in terms of the formation of professional competences in research. Methodology. In this regard, it has considered the promoter role playing SNC&Tiand UEE relationship in the development of research skills. Results. Review of appreciation that has impacts on research and development (I+D), and the CTI regarding the development of professional skills in the field, to establish the parameters required to define competencies. Conclusions. Professional development is subject to the relationship between research and teaching, but lawyer from the impulse of the CTi that should win more space in the academic setting.

Keywords:

research institutions and higher education, economic development and education, government policy, relationship between university, business and State, national science and technology system..Introducción

La estructura estamental e institucional de la CTi y de la I + D se matiza en la medida en que pueda profundizarse en todos los escenarios vinculados a ella. La escala de formación profesional con altos estándares de investigación no escapa a dicha intención. No obstante, el logro de este propósito puede establecerse en la medida en que el SNC&Ti desarrolle los puentes propicios para que a la par de la alternancia entre los procesos de investigación, puedan desarrollarse efectivamente competencias en la materia por parte de los profesionales egresados de las IES, quienes se interesan por el acercamiento al tema.

El SNC&Ti encabezado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (Minciencias), anterior Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología (Colciencias), establece las coordenadas en materia de divulgación y promoción de la investigación en el país. El impulso dado a la CTi a la par con la I+D, debe recomponer la forma como son asumidos los procesos de investigación en las IES, que no alcanzan a medirse bajo el presupuesto de las competencias investigativas. El recorrido hecho, ha girado en torno al reconocimiento de actores, instituciones y pares, pero no ha sido claro en materia de las competencias que deben adquirirse cuando se trata del tema en sí.

La investigación es registrada a través de la formación en semilleros de manera convencional y por cuenta de los alcances que puedan tener los grupos de investigación en las IES. No se conoce a ciencia cierta el número de estudiantes o profesionales que al pasar por dicho ejercicio engrosan las filas y la producción de los grupos de investigación. A su vez, prevalece una cierta desconexión entre las actividades académicas y docentes frente a lo que significa reconocer al SNC&Ti y la relación UEE en esencia, con respecto a la estructura de dichas instancias y, al impacto que tienen sobre la proyección profesional del egresado formado para ello.

La tendencia no puede limitarse al registro del componente investigativo que todo profesional debe tener en calidad de competencia. En dicho frente, la formalización e internalización de los criterios y estructuras referidas al SNC&Ti y la relación UEE deben pasar de la identificación a la tamización del profesional egresado en las IES, en cuanto al fortalecimiento básico, complementario y extraordinario de competencias en investigación. Se entiende que es un proceso que debe ser continuo en todas las IES, y no solo cuando se requiere. Las inquietudes aquí expresadas tienen como fin considerar los siguientes aspectos:

-

El SNC&Ti y la relación UEE frente a la promoción de las competencias investigativas con respecto a los materiales y métodos.

-

Identificar las bases sobre las cuales podría alentarse a una definición concreta de competencias investigativas a partir de la interacción entre el SNC&Ti y la relación UEE en cuanto a resultados.

-

La revisión de los impactos en materia de I+D en la perspectiva de la formación de alto nivel en el marco de la estructura del SNC&Ti con respecto a la discusión central del artículo. En conclusión, el ámbito profesional continúa ajeno al entorno de la investigación, una realidad que impide el desarrollo de otras competencias.

Materiales y métodos

El SNC&Ti y la relación Universidad, Empresa y Estado frente a la Promoción de Competencias Investigativas.

Las transformaciones que deben acometerse en materia de formación académica con respecto a las competencias investigativas en Colombia corresponden a la capacidad promotora del SNC&Ti en comunión con los comités UEE. La interacción entre dichas instituciones, además de poco conocida, agrupa varios esfuerzos hacia el mismo frente de investigación, pero menos intentos en cuanto a la materialización de dichas competencias que sólo llegan a la etapa de capacitación, pero no a la de aplicación.

La ciencia, desde sus inicios, ha sido una empresa académica inherentemente colaborativa. Basta pensar en el intercambio de cartas entre los primeros científicos adscritos a una universidad o la consolidación de los sistemas de revistas indexadas. Hoy, internet en concreto ha facilitado la comunicación entre personas e impulsado dinámicas de trabajo conjuntas. Una de las respuestas tangibles a este estado de cosas ha sido el colaboratorio, que es una de las ideas subyacentes al exploratorio. Este vocablo fue propuesto en la década de los ochenta del siglo pasado, por el científico computacional William Wulf. El término es un híbrido entre las siguientes palabras: colaboración y laboratorio. En principio se usó para nombrar un centro sin muros, en el que los investigadores pudieran llevar a cabo su labor sin preocuparse por la ubicación física y teniendo la posibilidad de interactuar con colegas desde distintos lugares, acceder a instrumentación, compartir datos, recursos computacionales e información en bibliotecas digitales (Wulf, 1993). Con esta, idea los científicos, particularmente del campo de la biología molecular, la física espacial y la oceanografía física (Finholt, 2005, p. 79), buscaban expandir y fortalecer sus redes de trabajo para que no estuvieran atadas al contexto espacio temporal en que surgían, apelando a la creciente tecnología digital y a las incipientes, pero prometedoras redes digitales. (Uribe, 2018, p. 120)

La apuesta para afianzar la CTi en Colombia ubica a los diferentes actores del proceso en estado de alerta con respecto a la capacidad de responder y, de paso, redefinir el quehacer de sus acciones en materia de investigación. Estamentos que son vistos distantes cuando se trata de indagar sobre temas que deben recrearse en contexto sobre las competencias profesionales, puesto que se muestran como órganos rectores o canales del tema, pero aún no son abanderados de los aspectos mencionados. Los actores del SNC&Ti comprenden prioritariamente lo que implica reconocer las competencias en investigación, pero quienes están fuera del mismo no.

La cocreación, mediante la adopción de materiales visuales y técnicas de diseño participativo que permitan la generación y selección de ideas, contribuye con resultados de calidad a una ciencia más abierta y colaborativa con la ciudadanía. Muy especialmente, la cocreación se percibe como un factor fundamental para la motivación y compromiso de los participantes, un aspecto clave en proyectos de ciencia ciudadana. (Senabre, et al., 2018, p. 32)

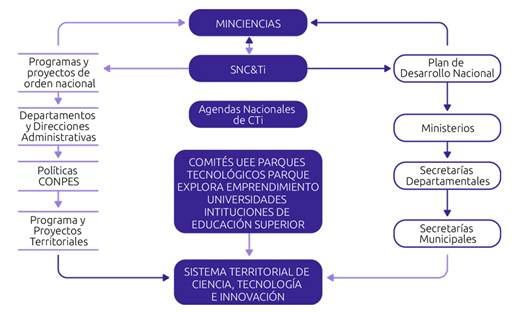

La transformación en la que puede terminar convertida el espacio de investigación en las IES bajo el carácter de agencia, impone repensar la huella que hasta ahora tiene para ellas el decurso investigativo. El SNC&Ti ha creado para tal fin tareas que aún no se han concluido por la cantidad de actividades como alianzas, contactos y redes, entre otras. De cierta forma, se requiere definir una “marca nacional” que vincule las competencias a algo más allá del contexto administrativo y permita conceptualizar que en el país se tiene claro el tema de las competencias como un parámetro general (ver figura 1).

Figura 1: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNC&TI).

Al respecto, han sido creadas diversas instituciones en las que el tema se ha venido consolidando por la relación UEE o instituciones de carácter específico, que, con cargo a la jurisdicción departamental o municipal, apuestan con políticas y recursos para que haya reciprocidad entre las IES, la relación UEE y Minciencias, entre otros, pero sin mayores resultados hasta la fecha. La respuesta ha sido amplía por diversos sectores que han comprendido la importancia de trabajar conjuntamente para que el país tenga personal con una formación de alto nivel y sobre el que pueda vislumbrarse una perspectiva mejor.

Ciencia abierta es producir conocimiento científico de forma colaborativa, poniendo en libre disponibilidad los resultados de la investigación. Las prácticas de ciencia abierta permiten compartir los datos, las publicaciones, las metodologías, las herramientas de análisis y, en algunos casos, también las agendas de investigación, el análisis y la interpretación de los resultados se realiza de forma colaborativa con actores que no pertenecen formalmente al proyecto de investigación. (Fressoli y Arza, 2017, p. 141)

El perfil del profesional que emerge de la mayoría de las IES, no estima el desarrollar competencias y habilidades reales en investigación en sentido estricto, pero sí, una cierta aplicación de orden administrativo en la que se asume el recorrido por ciclos de un cierto rango de tiempo en el que el estudiante o el profesional, expuesto a la cotidianidad del mundo académico, internaliza la investigación como un ejercicio real con carácter propio y no por encargo, a través de la docencia conforme a los semilleros de investigación o tiempos de capacitación para denotar horas de formación únicamente.

Por último, es necesario decir que las intromisiones de actores ajenos al campo de la ciencia han sido siempre vistas con recelo por los científicos, que sienten amenazada su autonomía. La participación pública supone no sólo la participación de ciudadanos comunes en la práctica y la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, sino también un mayor control social de los caminos seguidos por la ciencia. Sin embargo, como señala Vessuri (2003), aumentar la democracia en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología puede empoderar no sólo a la sociedad, sino también a la ciencia, al crear vínculos más estrechos entre los objetivos de la investigación y los objetivos sociales. (Invernizzi, 2004, p. 80)

Un importante resultado, obtenido por el afianzamiento de la promoción de la investigación, es que este ha comenzado a estimarse como una posibilidad laboral para los profesionales en las distintas escalas de formación de las IES. Al respecto, estas últimas deben reorientar el papel que cumple la docencia como elemento que guarda el mayor peso de proporción entre las diferentes actividades académicas a las que debe responder el estudiante o profesional. Por ende, la determinación concreta de áreas y/o módulos estrictamente investigativos debe considerarse para que, efectivamente se pase de la relación docencia-investigación a la investigación como campo profesional.

Resultados

Formación de alto nivel profesional y competencias investigativas en el sistema de investigación colombiano.

El SNC&Ti puede tener capacidad en la formación profesional en la medida que asuma la gestión propia de la difusión y promoción de la investigación como un requisito básico de la formación en las IES y de paso, como un ejercicio idóneo para evaluar las condiciones profesionales de quienes egresan de ellas. El esfuerzo debe terminar por encauzar el puente trazado en la relación UEE, que aún está expuesto a relaciones de intercambio o intereses puntuales, pero en los cuales no ha sido posible establecer lo que implica para una IES formar profesionales con altos estándares en materia de investigación y lo que implica el reconvertir su quehacer para dicho efecto.

La introducción del sistema de competencias a la educación superior vendría afianzada por el cambio en la estructura organizacional en las IES. Una educación con estándar internacional y cuya base sea la investigación tendría como escenario la definición del perfil de la formación profesional y con ella, el establecimiento de una serie de competencias sobre las que en adelante tendría que involucrarse la educación conforme a la profesión o carrera. Las competencias investigativas terminarían adquiriendo tiempos de dedicación externa al estudio para el fortalecimiento de la cualificación estudiantil y profesional de los egresados de las IES.

Se analiza la comprensión que se tiene sobre la formación profesional de alto nivel en el país desde la perspectiva del sistema de investigación nacional y la trascendencia de la ciencia y la tecnología en Colombia. Se espera que se dé la importancia de dicho recurso por encima de las estipulaciones de cuentas y medidas por el estado de balance y de resultados. Es poder analizar cómo puede entenderse el interés y la exigencia de instar por disponer de personal altamente calificado cuando aún el sistema y las IES no tienen definida una gerencia clara sobre tan importante recurso.

El SNC&Ti debe abrigar la posibilidad de abarcar frentes diferentes a los tradicionales. La connotación de infraestructura y estructura orgánica, raya con las condiciones administrativas flexibles con las que debe contarse para que el sistema fluya y permita el acceso de quienes consideren ingresar y permanecer para revertir, entre otras, la condición abstracta sobre la cual es concebida. En esencia, si el impulso al SNC&Ti se busca a través del ingreso de nuevos actores podrá ampliarse el radio de atención que implícitamente tiene el tema, pero que debe abarcar lógicamente el componente relacionado con los estamentos involucrados en las IES, lo contrario implicaría que la investigación pasaría a ser una función administrativa y no de gestión.

Discusión

Impactos y resultados de la relación Investigación CTi desde el vínculo UEE en Colombia

El acercamiento de las empresas y estamentos, a través de la relación UEE para generar condiciones de trabajo en materia de CTi, ha sido permanente, a pesar del innumerable llamado hecho por ellos para que los tiempos académicos encuadren con los tiempos destinados al desarrollo de CTi con las empresas. Es más conveniente para las IES hacer alianzas estratégicas con las empresas en cuanto a los elementos, parámetros y requerimientos que se tiene de lo que en ellas se hace. Más allá de las empresas de base tecnológica o del puente hecho por la relación UEE, las IES deben mejorar sus procesos de acceso y gestión a las empresas en materia de investigación en los que la innovación abierta juega un papel transversal en investigación.

La innovación abierta es un concepto que propone un cambio de modelo económico, a partir de transformar las sinergias entre el sector público y la industria privada. Chesbrough, especialista en economía, fue quien aportó la expresión ‘innovación abierta’ para señalar que el sector privado -lejos de estancarse en su propio crecimiento- debería mirar más allá de sus límites a los efectos de buscar y tomar ideas externas, en función de fortalecer su desarrollo. Chesbrough (2003).

En este contexto, la innovación abierta se constituye como una vía alternativa y complementaria a la gestión del conocimiento, dado que promueve acciones conjuntas entre Estado y empresas privadas en pos de que estas organizaciones no se encierren en sus propias lógicas y dominios. Ahora, el desafío entre los actores involucrados se centra en obtener beneficios mutuos, permitiendo que las empresas crezcan, pero también, a la par, que se mejore la calidad de vida de las personas, a través de un desarrollo social equitativo. (Bordignon, 2017, p. 169)

Se debe aclarar que los tiempos de investigación para el desarrollo científico, no son necesariamente los tiempos de evaluación de proyectos o de mercados para sacar rápidamente la funcionalidad, operación o realización en aras de la ciencia aplicada. No obstante, sí se debe procurar que se generen las rutas para que dichos tiempos puedan, además de contemplarse, dialogarse en la medida en que no se trata de un producto hecho a la medida, sino que existen esfuerzos de distintas esferas que deben ser contemplados en el tiempo para que los resultados de las ciencias y la investigación logren los beneficios y réditos esperados, escenario que invita incluso a convocar a la ciencia abierta para fortalecer aún más el quehacer del sistema de investigación o de ciencia, tecnología e innovación del país.

La ciencia abierta está dejando lentamente de ser una novedad y ha comenzado a constituirse en objeto de políticas públicas. Sin embargo, todavía persisten una serie de desafíos que requieren compromisos personales, creatividad institucional y planificación a largo plazo. La tendencia a la apertura en ciencia continuará a nivel mundial, como se puede anticipar del creciente apoyo que este tipo de prácticas tienen en las estrategias de política de promoción de la ciencia a nivel internacional. Para no quedar rezagados y generar mayores brechas de conocimiento, es necesario comenzar pronto a diseñar planes de formación y construcción de capacidades. Existe el riesgo de que, en un futuro no muy lejano, las posibilidades de generar conocimiento científico se vean severamente limitadas sin el dominio de las herramientas y capacidades que permiten abrir y colaborar. La transición hacia sistemas abiertos requiere cambios culturales e institucionales, desarrollo de infraestructura pública y capacidades específicas. Enfrentar estos cambios requerirá no solo creatividad institucional y nuevos recursos, sino también prestar atención a las innovaciones y prácticas que ya se están promoviendo. (Fressoli yArza, 2018, p. 445)

La dificultad estriba en establecer qué tanto de gestión del conocimiento en materia o como producto de investigación se hace efectiva en las IES. Es importante elevar el número de registro de patentes en cuanto a invenciones, innovaciones o generación de productos nuevos, no obstante, las actividades de las IES en ocasiones no clarifican hacia dónde efectivamente están apuntando. La explotación de las regalías, producto de las patentes, es crucial para el reconocimiento de la actividad investigativa; no obstante, es imperante clarificar en estricto sentido lo que implica para una IES establecer criterios básicos hacia dicho frente y qué implica para la gestión como tal.

Es fundamental desarrollar los instrumentos de observación y registro para reconocer cómo las iniciativas de Ciencia Abierta contribuyen a disminuir las barreras de los procesos de investigación y mejoran la transferencia del conocimiento en cada contexto: analizando el efecto de las primeras políticas y mandatos en los sistemas de investigación y su capacidad de solucionar los problemas actuales específicos o generales; reuniendo evidencia confiable sobre su impacto en la competencia y la cooperación internacional en condiciones de desigualdad de recursos y diferencia de prioridades. (Ramírez y Samoilovich, 2019, p. 46)

El desarrollo de la CTi en Colombia ha tenido el acompañamiento de entidades estatales que han facilitado el ascenso en dichos componentes. Si bien, el SNC&Ti es reciente, han sido los distintos ministerios, las entidades que han realizado actividades en la materia apoyados por diferentes instituciones universitarias del país. Sin embargo, la revisión sobre los impactos y resultados del proceso tiende a girar en torno a la entrega de resultados escritos con baja o poca materialización en cuanto a los impactos y resultados que debe tener. Así que, el sentido de la gerencia del proceso de la CTi es incipiente a la hora de reconocer el alcance de ésta como unidad de gestión autónoma.

Una política de ciencia abierta para nuestros países es posible, dado que hay referentes de otros contextos que se pueden seguir y adaptar a nuestro contexto para poder llevarlo a cabo. Para ello, es necesario que los diferentes agentes que tienen interrelación con la ciencia como país pongan todo su interés y deseo de llegar a esa política y a su implementación de una forma coordinada, equilibrando distintos aspectos y componentes de la ciencia abierta, evitando las propias contradicciones entre políticas y acciones del mismo Estado, donde habitualmente por un lado se fomenta “lo abierto”, pero por el otro se valora mayoritariamente lo que proviene de “lo cerrado”. (Uribe y Ochoa, 2018, p. 12)

El escenario viene siendo construido en la medida en que han sido dispuestos el interés por promover a la ciencia y la tecnología como una política del Estado en su totalidad. Sin embargo, aparecen inquietudes relacionadas con el marco de posibilidades que puede tener el personal formado de alto nivel en las diferentes instancias públicas, privadas y solidarias entre otras, por cuanto sigue siendo considerado un personal de alto costo con pocas probabilidades de redención. Es decir, que pese a la sumatoria de esfuerzos el encadenamiento entre los diferentes actores del proceso aún no es evidente, mostrando con ello que el interés sobre el tema continúa sin plena reciprocidad.

Las políticas de ciencia abierta pueden beneficiarse del estudio de casos ejemplares, tanto locales como internacionales -especialmente aquellos que surgen en contextos de desarrollo- que informen la elaboración de buenas prácticas de apertura para países como el nuestro. Sistematizar los desafíos y obstáculos que enfrentaron las experiencias existentes y como los superaron, así como los factores que motivaron el éxito, puede contribuir a generar un plan de acción para iniciativas que quieran embarcarse en los procesos de apertura. Como hemos visto, la apertura suele ser progresiva y diferenciada. Por eso es fundamental contar con una diversidad de casos que nutra una guía de buenas prácticas. El estudio de la construcción de objetos fronterizos puede ayudar a comprender de qué manera los científicos aprenden a negociar sus intereses y prácticas durante la apertura. Esta es una línea de análisis que seguiremos investigando en futuros trabajos. (Fressoli y Arza, 2017, pp. 158-159)

Es importante que se estime de manera profunda y seria la prevalencia del personal de alto nivel en las IES y en la medida en que éstas también determinen que significa el contar con un personal que no sólo esté dispuesto para cumplir con indicadores estamentales o interinstitucionales, sino que tenga, además, la suficiente capacidad para dar buenos resultados; sin embargo, muchas IES sólo están imbuidas en la línea del cumplimiento y no del tratamiento profundo de lo que significa en cada caso el denominarse así mismas instituciones de docencia y/o investigación.

Aunque crecen cuantitativamente los proyectos que articulan la fórmula -ciencia ciudadana-juego- resultan insuficientes para establecer un análisis crítico sobre el desempeño creativo colaborativo y la producción artística-reflexiva, no como objeto finito, sino como experiencia totalizadora en el proceso de investigación. Asimismo, cada proyecto de investigación demanda un análisis profundo sobre el tipo de colaboración que se necesita, y cuál es la estrategia que por la experiencia que se busca generar, se adecua mejor en el diseño. (Lombardelli, 2018, p. 152)

La condición de cada actor en el sistema de investigación colombiano es clara. Cada uno cumple la tarea en cuanto a requerimientos y requisitos que hacen parte de la estructura de compromisos internacionales y exigencias nacionales para que la investigación tenga carácter y contenido. No obstante, en el contexto se advierte que aun en presencia de alta formación profesional en las IES y por ende en la sociedad, la probabilidad de que dicho personal esté dispuesto e inmerso para resolver problemáticas del país o de obtener resultados importantes en materia de ciencia y tecnología está aún lejos por la desconexión entre los actores del proceso.

La innovación abierta, como se ha visto, promueve una filosofía y paradigma flexible que, por su propia naturaleza, permite llevarse a cabo según la diversidad de sectores y tamaños de las empresas. Por tanto, la perspectiva colaborativa ofrece la oportunidad de decidir qué niveles de implicación se promoverán con ciertos agentes externos, qué alcance y profundidad en las redes de colaboración se pretenderá abordar y, sobre todo, en qué tipo y en qué fase de los procesos de innovación se introduce la apertura con dichos grupos. Estas decisiones son estratégicas, porque comprometen recursos financieros, capacidades profesionales, obligan a modificar estructuras y procesos internos, cambios culturales, etc. En definitiva, son desafíos para cualquier tipo y tamaño de empresa. (Gutiérrez, et al., 2019, p. 13)

Al respecto se requiere conocer por parte de cada agente participante en la relación UEE, el estado de balance que tienen los actores de la investigación en el país y cómo ésta puede traducirse en acciones ciertas en materia de impactos y resultados que no sólo evidencien los recursos invertidos, sino que promuevan la extensión de los mismos hacia otros frentes en la medida en que la sociedad perciba plenamente los resultados obtenidos dentro de los desarrollos alcanzados con la investigación en el marco de las diversas competencias creadas para tal fin.

Los resultados obtenidos nos llevan a plantear que en Latinoamérica las iniciativas para el desarrollo y promoción de la ciencia abierta resultan recientes -se despliegan a lo largo de la última década- y que aún las experiencias más destacadas -que suceden en los países pioneros y más activos de la región en esta cuestión- se concentran fundamentalmente en la promoción del acceso abierto, sus infraestructuras y normativas. (De Filippo y D´Onofrio, 2019, p. 45)

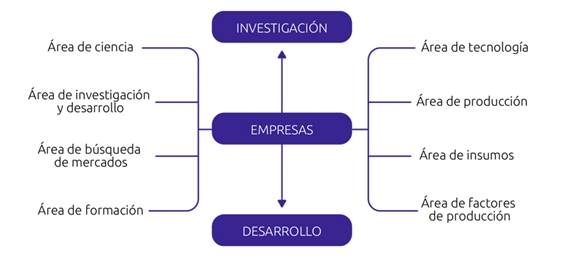

En este sentido, se desconocen los productos concretos de investigadores ni el alcance que podrían tener los grupos e investigadores frente a la agenda que aún no es clara por parte del MinTIC, que sigue contando productos frente a la gestión rutinaria de lo que implica un grupo de investigación y sus integrantes, pero que en nada ha logrado establecer los mecanismos con los cuales se pase del subir productos a generar valor real para todos. El investigador sigue sin apoyo real y la categoría no tiene mayor trascendencia en el MinTIC a la hora de promover proyectos puntuales para los investigadores en sus áreas específicas, ya que las convocatorias siguen siendo muy generales y a pesar de las agendas o programas nacionales, el mayor esfuerzo está en la publicación o entrega de impactos o resultados, pero nada que trascienda en valor agregado para los actores de la investigación en el país (ver figura 2).

Figura 2: Orden y carácter de la C&T frente a las competencias profesionales desde las empresas

El gráfico, de manera simple, contiene un sistema de CTi en plena elaboración con respecto al camino que se pretende dar a la investigación y al desarrollo en el país. Es la vinculación entre dichas áreas y estamentos la que está llamada a penetrar diferentes instancias de las instituciones de educación superior en particular, pues es sabido el distanciamiento que aún campea entre estas últimas con la empresa a la hora de promover intereses conjuntos, que terminan siendo actos palaciegos entre la fe de quienes están inmersos en la investigación y de los propósitos que de manera directa extienden las empresas. No obstante, el problema no es sólo el convocarlos a una mesa, sino el de tener amplia presencia en donde se forman igualmente tanto los empresarios como los investigadores.

Conclusiones

Las competencias investigativas deben incentivar la labor académica de docente en las IES del país, en tanto el SNC&Ti a la par integre los criterios que propugnan para el desarrollo profesional en ellas. Al entrar de lleno a la definición de las competencias, podría encajar consecuentemente el propósito de convertir los procesos relacionados con la CTi y la relación UEE en un atractivo no solo laboral sino de desarrollo para la generación de habilidades en materia de gestión, tan necesarias en estos ámbitos, pero que no cuentan aún con la definición de las ideas que al respecto urge el SNC&Ti para pasar al sistema de gestión nacional de ciencia, tecnología e innovación.

La relación UEE debe mostrar enfáticamente a escala empresarial lo que implica desarrollar las condiciones profesionales a partir de la formación investigativa. Es más que un propósito para un grupo de comités que lo contienen responder de manera firme a la hora de profundizar en lo que implica la interacción de los diferentes estamentos involucrados. Aún es asimilada como una entidad que conduce encuentros, pero que en realidad no atiende con contundencia lo que implica expandirse en todos los frentes dicha interacción. Así, debe pasar de un estamento que propicia encuentros a uno que fortalece la gestión de investigación en las IES y, claro está, afianza la reciprocidad con el SNC&Ti.

Es necesario que el SNC&Ti que se busca consolidar en el país, pueda extenderse a todas las esferas institucionales en las que, providencialmente, entran las creadas alrededor de los comités UEE a las que les asiste el deber de congeniar las expectativas sociales en materia de conocimiento y ciencia, a la vez que el de establecer unas estructuras claras para que quienes se encuentran en el contexto de la formación profesional tengan claridad plena sobre el tema, y por ende, en las instituciones de educación superior que han comprendido que la investigación no consiste en un culto a la promoción de dicho ejercicio, sino a la generación de impacto y de transformación social.

La condición inherentemente metodológica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la relación Universidad, Empresa y Estado definen las condiciones requeridas para que en las Instituciones de Educación Superior en Colombia se incluya a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como competencias de carácter investigativo. El escrito analiza el papel promotor que cumple el SNC&Ti del país y la relación con la Universidad, la Empresa y el Estado (UEE) para la formación de competencias profesionales en investigación; los impactos en materia de Investigación y Desarrollo y, de la CTi con respecto al desarrollo de las competencias profesionales en la materia, y el establecimiento de los parámetros requeridos para definir las competencias. El desarrollo profesional está sujeto a la relación entre investigación y docencia, pero colegiada desde el impulso de la CTi que debe ganar protagonismo en el escenario académico.

The condition inherently methodological of the national system of science, technology, and innovation (SNC&Ti) and the University relationship, company, and State (UEE) define the conditions required so that institutions of higher education (IES) in Colombia, it can be addressed effectively to the science, technology, and innovation (CTi) as powers of investigative nature. Objectives. Brief analyzes the role that meets the SNC & Ti of the country of the hand with the UEE relationship, in terms of the formation of professional competences in research. Methodology. In this regard, it has considered the promoter role playing SNC&Tiand UEE relationship in the development of research skills. Results. Review of appreciation that has impacts on research and development

(I+D), and the CTI regarding the development of professional skills in the field, to establish the parameters required to define competencies. Conclusions. Professional development is subject to the relationship between research and teaching, but lawyer from the impulse of the CTi that should win more space in the academic setting.

Referencias

Bordignon, F. (2017). Laboratorios de innovación ciudadana, espacios para el hacer digital crítico. Virtualidad, Educación y Ciencia, 14(8), 165-181.

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, USA: Harvard Business School Press. https://books.google.com.co/books?id=4hTRWStFhVgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

De Filippo, D., y D’Onofrio, M. G. (2019). Alcances y limitaciones de la ciencia abierta en Latinoamérica: análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región. Hipertext. net, (19), 32-48. https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2019.i19.03

Finholt, T. A. (2005). Collaboratories. Annual Review of Information Science and Technology, 36(1), 73-107. https://doi.org/10.1002/aris.1440360103

Fressoli, M., y Arza, V. (2018). Los desafíos que enfrentan las prácticas de ciencia abierta. Teknokultura 15(2), 429-448. https://doi.org/10.5209/TEKN.60616

Fressoli, M., y Arza, V. (2017). Negociando la apertura en ciencia abierta. Un análisis de casos ejemplares en Argentina Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS. 12(36), 139-162. https://www.redalyc.org/pdf/924/92453494007.pdf

Gutiérrez-García, Elena; Recalde, Mónica; Alfaro, José Antonio; Buil, Pilar y Yáñez-Galdames, María Jesús (2019). La empresa en el ecosistema innovador. Desafíos de la comunicación con grupos de interés en la innovación abierta. Pamplona: Universidad de Navarra. https://www.unav.edu/documents/29014/4471541/incomin-v4.pdf

Invernizzi, N. (2004). Participación ciudadana en ciencia y tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la universidad pública. Revista CTS. 1(2), 67-83).

Lombardelli, M.J. (2018). El juego como espacio creativo en ciencia ciudadana. Tercer Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. La Cultura de los Datos. Asociación Argentina de Humanidades Digitales, Rosario. 147-154. https://www.aacademica.org/aahd2018/28.pdf

Ramírez, P.A., y Samoilovich, D. (2019). Ciencia Abierta. Una oportunidad para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de América Latina y el Caribe. 2da edición. Oficina de Montevideo Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Asociación Columbus Banco Interamericano de Desarrollo. http://forocilac.org/wp-content/uploads/2022/03/PolicyPapers-CienciaAbierta-ES-v2.pdf

Senabre, E., Ferrán Ferrer, N., y Perelló, J. (2018). Diseño participativo de experimentos de ciencia ciudadana. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación. 26(54), 29-38. https://doi.org/10.3916/C54-2018-03

Uribe Tirado, A., y Ochoa, J. (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia. bid: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, (40), 1-17. https://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm

Vessuri, H. (2003) Science, politics, and democratic participation in policymaking: a Latin American view”. Technology in Society, 25, 263-273. https://doi.org/10.1016/S0160-791X(03)00020-4

Wulf, W. (1993). The collaboratory opportunity. Science, 261(5123), 854-855. https://doi.org/10.1126/science.8346438

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores transfieren los derechos patrimoniales de su artículo a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, manteniendo los derechos morales sobre sus obras. Los artículos de la revista Administración & Desarrollo se publican bajo la Licencia de reconocimiento de Creative Commons Atribución - No comercial - Compartir Igual que permite a terceros la copia, reproducción, distribución, comunicación pública de la obra y generación de obras derivadas, siempre y cuando se cite y reconozca al autor original, la primera publicación en esta revista, no se utilice la obra con fines comerciales y la distribución de las obras derivadas se haga bajo una licencia del mismo tipo.

Anteriormente se empleaba la licencia CC BY-NC-ND, pero se cambió a CC BY-NC-SA.

https://orcid.org/0000-0001-8564-0397

https://orcid.org/0000-0001-8564-0397