Recibido: 20 de noviembre de 2024; Aceptado: 15 de enero de 2025

Las prácticas participativas en la construcción de la Carta Brasileña para Ciudades Inteligentes

The participatory practices in the construction of the Brazilian Charter for Smart Cities

Resumen

La Carta Brasileña para Ciudades Inteligentes (CBCI), un conjunto de directrices establecidas en 2020 para la implementación de ciudades inteligentes en Brasil, resultó de la colaboración entre los gobiernos brasileño y alemán y de diversos sectores sociales. Su elaboración merece atención, ya que la participación social tendería a contraponer sesgos tecnosolucionistas y enfocados en el mercado de las ciudades inteligentes, comprendiendo aspectos inclusivos. Sin embargo, el diseño de las dinámicas participativas influye en diferentes modelos de ejercicio del poder y en el nivel de la intervención social. Aquí también se considera la retórica de las ciudades inteligentes según la cual las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) potenciarían la participación. Así, el estudio busca entender cómo el diseño del proceso participativo para la construcción de la CBCI influyó en el involucramiento social, especialmente de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Se trata de una investigación cualitativa que incluye levantamiento bibliográfico y documental y entrevistas semiestructuradas. Se concluyó que el proceso, aunque bien organizado, limitó la intervención de las OSC, de una manera más amplia, debido a un contexto político de baja participación y a dinámicas que favorecieron a quienes tenían más recursos. Además, el uso de tecnologías no ha logrado superar las barreras de acceso.

Palabras clave:

ciudades inteligentes, participación social, innovación democrática híbrida, organización de la sociedad civil, Brasil.Abstract

The Brazilian Charter for Smart Cities (CBCI), a set of guidelines established in 2020 for the implementation of smart cities in Brazil, was the result of collaboration between the Brazilian and German governments and various social sectors. Its development deserves attention, since social participation would tend to counter techno-solutionist and market-focused biases of smart cities, addressing inclusive aspects. However, the participatory dynamics design can shape different models of power exercise, influencing the level of social intervention. Here, the rhetoric of smart cities is also considered, where ICTs would enhance participation. Thus, the study seeks to understand how the design of the CBCI’s participatory process influenced the involvement of civil society organizations (CSOs). This is a qualitative study, which includes bibliographic review, document analysis and semi-structured interviews. It was concluded that the CBCI process, although well organized, limited the involvement of CSOs, more widely, due to a political context of low participation and dynamics which favored those with more resources. In addition, has not succeeded in overcoming access barriers.

Keywords:

smart cities, social participation, hybrid democratic innovation, civil society organization, Brazil.Introducción

La evolución de las ciudades inteligentes ha pasado de un modelo tecnocrático descendente a enfoques más inclusivos y participativos. Esta transición está marcada por la incorporación de múltiples actores en el desarrollo urbano, evidenciada a través de modelos de cooperación que involucran gobierno, empresas, academia, sociedad civil y ciudadanos. En este nuevo paradigma, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no solo contribuyen a la infraestructura urbana, sino que también facilitan la participación ciudadana y mejoran las relaciones entre gobiernos y sociedad (Mello Rose, 2022; Morozov y Bria, 2019). Sin embargo, hay investigaciones que evidencian la baja efectividad de la participación pública y cuestionan si realmente la participación en las ciudades inteligentes resulta en innovación democrática (Mello Rose, 2021; Reia y Cruz, 2023).

Desde el punto de vista del enfoque tecnopolítico, la innovación democrática se entiende por una dimensión sociotécnica, con integración de saberes, instrumentos, procesos, actores y representaciones en la materialización de la acción pública. En este contexto, las interacciones ocurren de manera más espontánea a lo largo del proceso no lineal de políticas públicas, y la inteligencia colectiva desempeña un papel crucial en la identificación de demandas sociales. De esta manera, los modelos de operación de estas innovaciones influyen en cómo se procesa y aplica el conocimiento, así como en el nivel de poder otorgado a los ciudadanos. Por eso, también vale la pena señalar los medios que utilizan para lograr los diversos fines (Freitas et al., 2022).

En el escenario de las ciudades inteligentes, la innovación democrática adquiere un carácter híbrido, con la combinación de participación digital y presencial, en la cual las tecnologías contribuyen a organizar demandas ciudadanas y facilitar interacciones entre diversos actores en la resolución de problemas públicos. Estos nuevos modelos híbridos mezclan democracia representativa y directa, con interacciones en línea y fuera de línea, involucrando a los ciudadanos en los procesos de políticas públicas (Freitas et al., 2022; Mello Rose y Pogrebinschi, 2022; Morozov y Bria, 2019).

Sin embargo, como argumenta Freitas (2020), el impacto de estas innovaciones es influenciado por el contexto político. En Brasil, por ejemplo, la crisis política de 2016 resultó en un retroceso en las políticas participativas, con la extinción de consejos y colegiados, lo que llevó a la pérdida de credibilidad de las iniciativas oficiales de participación (Freitas et al., 2022).

En medio de estos debates, el concepto de ciudades inteligentes está ganando protagonismo en Brasil, donde recientemente se han empeñado esfuerzos para regular y estructurar el tema, como la creación de la Carta Brasileña para Ciudades Inteligentes (CBCI), desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Regional (MDR) (Kraus, 2022).

Aunque la CBCI se construyó a través de un proceso en el que participaron poder público, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, su elaboración tuvo lugar durante un período de retroceso en las políticas participativas, marcado por la extinción de varios consejos participativos, incluido el Consejo de las Ciudades (Concidades, Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, Braz.). Esta situación fue criticada por movimientos sociales, como el Foro Nacional de Reforma Urbana (FNRU), que lo denunciaban como un modelo de “pseudoparticipación” adoptado por el MDR. (Junior y Moroso, 2021).

Por lo tanto, se concluye relevante observarla para, además de reconocer la composición de los actores, determinar cómo se dieron las prácticas comunicacionales de la CBCI, con el fin de comprender cómo las opciones tecnopolíticas y las diferentes posibilidades de participación aplicadas en su proceso de elaboración han facilitado la participación social de forma más amplia.

Ante este panorama, el estudio busca analizar cómo los medios de participación en el proceso de elaboración de la CBCI incentivaron o limitaron el compromiso social, especialmente de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El artículo persigue dos objetivos específicos:

-

comprender de qué manera el contexto político influyó en el diseño del proceso de participación;

-

analizar los principales espacios de participación y la adopción de tecnologías con miras a comprender las potencialidades y controversias del proceso en lo que se refiere a la participación social.

El enfoque metodológico del estudio es cualitativo, con uso de métodos de levantamiento bibliográfico, análisis documental y entrevistas semiestructuradas. Contó con el análisis de documentos oficiales sobre la CBCI y con entrevistas a representantes de los coordinadores del proceso, de las OSC involucradas en su construcción y de otras que no participaron en él. El estudio en cuestión forma parte de una investigación más completa sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la CBCI, desarrollada en el ámbito de la disertación de maestría de la autora.

Este artículo está organizado en cinco partes. La segunda y siguiente sección analiza el concepto de innovación democrática híbrida frente a la promesa de las ciudades inteligentes en facilitar el compromiso ciudadano. La tercera detalla los métodos de investigación. La cuarta parte está destinada a investigar el contexto político en el que se creó la CBCI, cómo fue diseñado su proceso de participación y cómo ocurrieron las interacciones entre los actores. La quinta es dedicada a las consideraciones finales, donde se busca sintetizar los principales hallazgos de la investigación.

Marco teórico

En los últimos treinta años, a pesar de la presencia de gobiernos populistas y autocráticos en muchos países de América Latina, ha habido un avance significativo en las innovaciones democráticas en la región (Freitas et al., 2022). Estas innovaciones tienen como características la integración de diversas formas de participación, incluida la participación digital, y diferentes propósitos en busca de mejorar la calidad democrática (Pogrebinschi, 2017 según se cita en Freitas, 2020). En el espacio local, los gobiernos han adoptado innovaciones democráticas utilizando tecnologías para transformar la participación cívica e incluir a diversos actores de la sociedad (Pogrebinschi, 2013; Smith, 2009 según se cita en Mello Rose, 2022).

Tradicionalmente, la innovación democrática se presenta como un diseño institucional creado para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. En este contexto, la democracia se fomenta a través de mecanismos de participación institucionalizados como espacios oficiales de diálogo (Freitas et al., 2022). Estos espacios permiten a los actores de la sociedad civil, desde sus repertorios, proponer la inclusión de nuevos problemas en la agenda del gobierno y presentar propuestas de políticas. Siendo que, después de dinámicas de disputa y poder, estas propuestas pueden integrarse en los instrumentos de políticas existentes (Dowbor et al., 2018).

En el enfoque pragmático, la innovación democrática se vuelve más amplia, al ser vista como una institución, práctica o proceso. Para esta visión, la participación ciudadana no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr la innovación democrática, que puede manifestarse a través del voto directo, la representación, la participación digital y la deliberación (Pogrebinschi, 2017, según se cita en Freitas, 2020; Freitas et al., 2022).

Por otro lado, el enfoque tecnopolítico añade una dimensión sociotécnica a la innovación democrática, “en la que los saberes, instrumentos, procesos, actores y representaciones se encuentran para materializar la acción pública” (Freitas et al., 2022, p. 11). Aquí las interacciones ocurren de manera más espontánea a lo largo del proceso no lineal de políticas públicas. La inteligencia colectiva, conocimiento no formalizado, proveniente de diversos orígenes y básico para el desarrollo de políticas públicas eficaces, tiene una función crucial para identificar las demandas sociales.

La forma en que estos saberes son procesados y aplicados está condicionada por cada modelo de operación (Freitas et al., 2020) e influye en el nivel de poder otorgado a los ciudadanos, desde un amplio control hasta una participación meramente simbólica (Arnstein, 1969; Fung, 2006, según se cita en Mello Rose, 2022). Cada uno de ellos tiene una composición distinta de actores, un conjunto específico de valores, diferentes perfiles de actuación y elecciones tecnopolíticas que afectan la concreción de sus propósitos (Boullosa y Peres, 2020). De esta forma, el análisis de los modelos utilizados para alcanzar los diversos objetivos puestos por estas innovaciones gana relevancia.

Según Freitas (2020), la visión política de cada período histórico también interfiere en el potencial de las innovaciones democráticas. Si por un lado, en los últimos treinta años, el gobierno brasileño ha estimulado la participación digital en procesos políticos, por otro lado, estos esfuerzos sin una participación ciudadana concreta tienden a ser limitados. Al final, solo buscan reputación institucional y legitimidad para las organizaciones involucradas y no una incorporación real de las demandas de los ciudadanos en estos procesos. Además, es necesario comprender que, a partir de la inestabilidad política de 2016, se observó en Brasil un retroceso en las políticas participativas, debido a un desestímulo a las innovaciones participativas. Mientras algunas demandas surgidas en ciertos ambientes no reverberaron a satisfacción en las tomas de decisión políticas, instancias oficiales que pedían compromiso ciudadano no tuvieron adhesión, ya que fueron vistas como un medio para legitimar las inclinaciones de grupos dominantes (Freitas et al., 2022).

En el escenario de las ciudades inteligentes, el desarrollo de innovaciones democráticas híbridas podría contribuir a superar los problemas ya identificados en los procesos participativos actuales, contraponiéndose aspectos como estructura verticalizada, asimetrías de poder, la participación reducida de las asociaciones civiles y la elitización de las discusiones (Boullosa y Peres, 2020). Estas ciudades tendrían la capacidad de potenciar la participación por medio de un proceso, no exclusivamente, sino también promovido por las TIC. Tales dinámicas de participación en las ciudades inteligentes pueden ser defendidas a partir del concepto de innovación democrática digital o híbrida (Freitas, 2020; Mello Rose, 2022; Morozov y Bria, 2019), para contribuir a la autonomía de las ciudades y los ciudadanos frente a la visión tecnocentrada de las ciudades inteligentes, hacia ciudades más justas, en cuanto pueden recibir críticas sobre la efectividad real de la retórica participativa (Mello Rose et al., 2022; Mello Rose, 2022).

Según Freitas et al. (2022), la innovación democrática digital se caracteriza por la mediación de las tecnologías para organizar las solicitudes de los ciudadanos y proporcionar interacción entre los más variados actores involucrados en el tratamiento de problemas públicos. Son recursos tecnológicos-informacionales que permiten la construcción de mecanismos de control social y participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas públicas, legislaciones y acciones gubernamentales. Aunque la presencia o el formato de estos recursos no asegurará infaliblemente el éxito de tales esfuerzos; especialmente, considerando el período pandémico de COVID-19, las innovaciones democráticas digitales se han vuelto aún más relevantes para mitigar los impactos adversos resultantes de la pandemia (Freitas, 2020).

A pesar de las críticas a las ciudades inteligentes por sesgos centrados en la expansión del mercado de las TIC, Morozov y Bria (2019) observan que, en este contexto, la innovación democrática pasa a adquirir un carácter híbrido, combinando diferentes modelos de participación en medios digitales y presenciales para impulsar la inteligencia colectiva, permitiendo a los ciudadanos, grupos de barrios, organizaciones sociales, empresas y universidades discutir, elegir e implementar políticas relativas al uso de tecnologías en favor de la soberanía tecnológica.

Mello Rose y Pogrebinschi (2022) también hacen referencia a la innovación democrática híbrida, como una iniciativa que asocia la participación ciudadana en entornos en línea y fuera de línea, combinando diferentes medios de participación. Según estos autores, la plataforma participativa Decidim de Barcelona representa un caso pragmático que demuestra múltiples dimensiones de una innovación democrática híbrida capaz de promover la inclusión política y la igualdad social de forma relevante.

Por cierto, el Decidim se ha convertido en un caso muy reconocido de innovación democrática en ciudades inteligentes y ejemplo global de autonomía tecnológica. Basado en el concepto de tecnopolítica traído por el partido del entonces gobierno “Barcelona en Comú”, así como por el Movimiento 15-M1, que inauguró un nuevo período de innovación democrática en el país. El Decidim refleja el papel crítico que las tecnologías digitales y su ética hacker tienen para la democracia. Una de las innovaciones de su tecnología está en la integración entre las instancias de participación virtuales o presenciales de forma síncrona y los espacios en línea y asíncronos. Por ejemplo, las reuniones cara a cara son digitalizadas e incluidas en la plataforma para aquellos que no están físicamente presentes. Su centro de datos, además de almacenar todos los eventos presenciales, también agrega todas las contribuciones de los ciudadanos. Así, es posible escrutar si cierta acción municipal de un plan final proviene de qué actor o se originó en determinado momento del proceso. Son algunas de las muchas otras herramientas y prácticas que mejoran el acceso, la trazabilidad y la transparencia (Barandiaran, 2020; Mello Rose, 2021).

En relación con los medios, la deliberación asume la principal forma de participación apoyada por el voto directo y representación ciudadana. Con esto se reducen las limitaciones de participación de cada una de las estrategias. La deliberación no pretende obtener consenso, sino estimular el debate de diversos puntos de vista y recoger informaciones más completas para la toma de decisiones. Aunque lleva el potencial de calidad argumentativa, puede excluir a partes de la población que no tienen habilidades para involucrarse con éxito. El voto directo trae la posibilidad de que más personas participen y apoyen las propuestas presentadas. La representación ciudadana posibilita, además de la participación de asambleas de jóvenes, personas mayores, etc., el compromiso de “gente común” seleccionada al azar e invitada a participar. Hace que ciudadanos de diferentes grupos sociales puedan compartir sus conocimientos (Mello Rose y Pogrebinschi, 2022).

Por lo tanto, la forma en que las innovaciones democráticas son diseñadas puede más o menos cuestionar el statu quo y los grupos dominantes en las ciudades inteligentes y dar un tratamiento más adecuado a la inteligencia colectiva.

Metodología

Se trata de una investigación descriptiva y exploratoria operacionalizada mediante las técnicas de levantamiento bibliográfico y documental —documentos de carácter científico, materiales del gobierno y producciones periodísticas— y entrevistas en profundidad con gestores públicos y representantes de la sociedad civil involucrados en los temas de la investigación. El análisis de los datos se realiza mediante análisis de contenido, para una mejor comprensión del conjunto de datos textuales.

El análisis documental tuvo como bases principales: artículo sobre el proceso desarrollado por el equipo ejecutivo responsable, presentaciones oficiales de reuniones, informes de grupos de trabajo temáticos y base de datos cedidos por el gobierno, así como obtenidos a través de buscadores en línea.

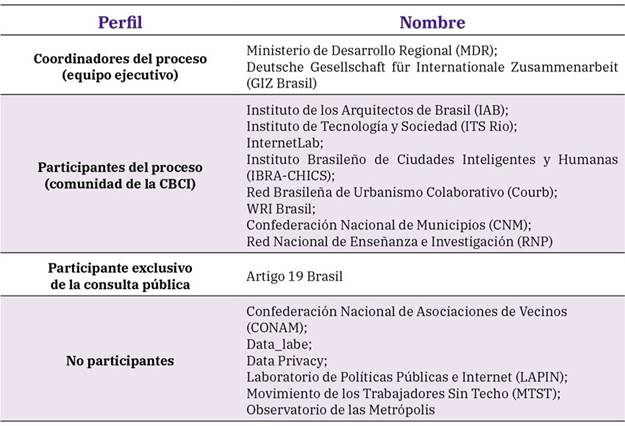

Las entrevistas en profundidad se realizaron mediante cuestionario semiestructurado con los coordinadores del proceso liderados por el Ministerio de Desarrollo Regional (MDR) y la agencia alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Brasil), y con representantes de las OSC involucradas y no participantes. Las OSC participantes fueron identificadas a través de la lista de entidades, anexa a la CBCI. Se consideraron aptas para las entrevistas aquellas que no tenían carácter empresarial y las de mayor participación en las principales actividades del processo, con participación en al menos dos talleres y un grupo de trabajo constatado en la base de dados del gobierno. También se entrevistó a una organización que participó directamente en la consulta pública. Por último, como se nota una menor representatividad de las OSC en comparación con otros sectores y ausencia de movimientos sociales en la lista de entidades, se decidió entrevistar a representantes de organizaciones y movimientos sociales, marginados del proceso, pero con actuación relevante en las temáticas abordadas. En este caso, entidades reconocidas en los campos de derechos digitales, reforma urbana y activismo ciudadano local. Identificadas a través de las redes: Foro Nacional para la Reforma Urbana (FNRU) y la Coalición de Derechos en la Red (CDR), además de la campaña #Tira Meu Rosto da sua Mira (#Saca mi Cara de su Mira). La lista completa de entidades se puede observar en el tabla 1 Las diecisiete entrevistas fueron realizadas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 de forma virtual, a través de la aplicación Teams. El tratamiento de los datos cualitativos se hizo mediante análisis de contenido con el programa Atlas.ti.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1: Perfil de las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas

Discusión de los resultados

El contexto de la elaboración de la CBCI

La CBCI es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Regional (MDR), en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI) y con el Ministerio de Comunicaciones (MCom). El documento fue desarrollado en el marco del Proyecto de Apoyo a la Agenda Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible (ANDUS), una cooperación técnica entre los gobiernos brasileño y alemán, con la participación de la agencia alemana GIZ (Ministerio de Desarrollo Regional, 2020c).

La CBCI tiene como objetivo central “apoyar la promoción de patrones de desarrollo urbano sostenible, para viabilizar ciudades brasileñas mejores para las personas” (Ministerio de Desarrollo Regional, 2019a), consolidando “una visión nacional sobre el tema, (...) en una perspectiva convergente de uso responsable e innovador de la transformación digital para un desarrollo urbano sostenible e inclusivo” (Ministerio de Desarrollo Regional, 2019b).

Su proceso de elaboración se inició en 2019 e incluyó talleres, grupos de trabajo, consulta pública en línea, participación en eventos externos, entre otras actividades (Bruno et al., 2021). Contó con la participación de más de doscientos representantes de diferentes sectores de la sociedad, grupo que dio origen a la Comunidad de la CBCI. Participaron en el proceso “municipios, estados, instituciones de enseñanza e investigación, instituciones privadas, sociedad civil, además de otros órganos del gobierno federal” (ANDUS Brasil, 2020). Parte de la comunidad participó en grupos temáticos (GT) responsables de entrevistas con especialistas, proposiciones temáticas y también se encargó de redactar el documento basado en la producción de los GTs y talleres. En el equipo ejecutivo participaron miembros del MDR, del MCom, del MCTI, de la GIZ, además de consultores externos encargados de coordinar las dinámicas y redactar el texto final del documento.

Según representantes entrevistados del MDR y de la GIZ, con el cambio de gobierno en Brasil, entre 2018 y 2019, y la reestructuración de los ministerios, una parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del extinto Ministerio de las Ciudades pasó a integrar la Secretaría de Desarrollo Regional Urbano del MDR, particularmente, en la Coordinación General de Apoyo a la Gestión Regional Urbana, estructura que quedó con la política urbana. En esta estructura se definió que las pautas priorizadas en ese momento serían la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y el trabajo con la agenda de ciudades inteligentes, incluida la cooperación vigente con Alemania, que ya tenía experiencia en la construcción de la agenda de ciudades inteligentes dado la elaboración de su Smart City Charta en 2017.

Según estos encuestados, la definición de la agenda surgió por la brecha de conocimiento, tanto del MDR como a nivel municipal, en relación con el tema de transformación digital en las ciudades; por la presión generada por demandas de los municipios y problemas relativos a la cuestión que llegaban al Ministerio, y por una desarticulación entre organismos federales. Además, eso estaba relacionado con el hecho de que, con la llegada del gobierno de Bolsonaro, no se podían mencionar términos como “objetivos de desarrollo sostenible” (ODS) o “cualquier cosa que pareciera social”, mientras que el tema de las ciudades inteligentes, aparentemente, no tocaba cuestiones tan sensibles. Siendo así, la cooperación con el gobierno de Alemania se presentaba también como una estrategia, que traía el proceso participativo de construcción de su carta como modelo, ya que la estructura participativa del Concidades estaba desmontada.

Este es un tema doloroso, porque con la elección de Bolsonaro, el Consejo de la Ciudad se extinguió. Entonces estábamos en un proceso complicado, porque los actores clásicos, entre comillas, del sector urbano estaban molestos, muy molestos. Que también entiendo, ¿no? (...) Y hubo varios actores que simplemente no participaron (...). Los que dijeron “No, el Consejo de la Ciudad debería ser el lugar donde todo está (sic) decidido”, pero ese consejo ya no existía. (representante de GIZ, comunicación personal mediante entrevista en línea, 2023).

Representantes del Observatorio de las Metrópolis y la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos (Conam) afirman que no fueron invitados a participar en el proceso de la CBCI, pero reafirman que tampoco se involucrarían en este formato de participación, una vez que la discusión debería ocurrir dentro del Concidades.

Para el Conam, después del proceso de impedimento contra la presidenta Dilma Roussef, los retrocesos democráticos no solo se dieron en el diálogo para la construcción de las políticas urbanas, sino que también se reflejan en varios sectores y en el acceso a la ciudad a amplias capas de la población.

Si la salud y la educación tuvieron una gripe, el derecho a la ciudad, saneamiento, vivienda tuvieron una neumonía. Simplemente estas políticas fueron desapareciendo anualmente del presupuesto, y lo que no desapareció fue porque no podía dejar de dar continuidad a obras en curso (representante del Conam, comunicación personal mediante entrevista en línea, 2023).

El representante da como ejemplo el gran volumen de denuncias de desalojos forzados recibidas en el Consejo Nacional de los Derechos Humanos y la necesidad de creación de la “Campaña Desahucio Cero” por parte de la sociedad civil, en función de que no había más políticas de lucha contra los conflictos territoriales. Entiende que estos eventos están directamente relacionados con la ruptura del diálogo con la sociedad y representan una inversión de las prioridades urbanas, dejando a las ciudades y a la población a merced del mercado inmobiliario.

Por lo tanto, se observa que el contexto de gobierno en el que se elabora la CBCI se destaca por la visión de austeridad y baja participación social, y, específicamente, muy preocupante, en el campo del desarrollo urbano, con la extinción del Concidades, con los recortes en los programas del Ministerio y la ruptura de relaciones con los movimientos sociales urbanos. Aunque los coordinadores del proceso reafirmaron que la participación en la elaboración de la CBCI también tenía la función de contribuir a incluir aspectos en contrapeso al énfasis mercadológico de las soluciones de las TIC en las ciudades, la interpretación es que la CBCI representaba también una protección para contrarrestar las repercusiones negativas que venían de las acciones del gobierno en el área.

Los medios de participación para la elaboración de la CBCI

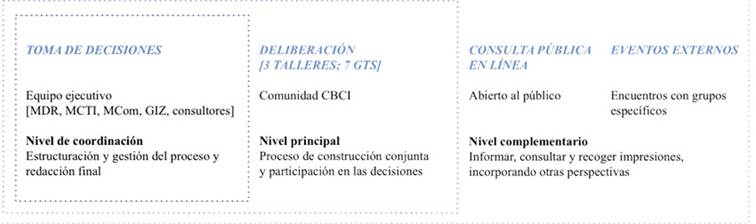

Según Vassão (2020), el proceso de construcción de la CBCI se basa en una estructura parcialmente jerárquica distribuida en dos niveles principales de gobernanza, incluida una coordinación centralizada con tendencia a la descentralización. El primer nivel representa al equipo ejecutivo, compuesto por el MDR, el MCTIC, la agencia GIZ y tres consultores, responsables de coordinar las interacciones entre el grupo de participantes, a través de la movilización, escucha y cocreación con este grupo llamado Comunidad de la CBCI. El segundo nivel representa esta comunidad, con la función de compartir y construir conocimientos a través de talleres colectivos y de forma espontánea y remota a lo largo del proceso. Este grupo luego se divide en siete grupos temáticos (GT). La distribución de los miembros y la organización del trabajo en cada GT son definidas por los propios participantes, que se designan a sí mismos para asumir diferentes papeles (Bruno et al., 2021).

Las principales interacciones se llevaron a cabo a través de tres talleres colaborativos, originalmente previstos para ocurrir cada tres meses. La primera y la segunda se llevan a cabo en agosto y noviembre de 2019, en el Parque Tecnológico de Brasilia y en la Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Campus Asa Sul, en Brasilia. La tercera se realiza en agosto de 2020, en formato virtual, debido a la pandemia de COVID-19 (Ministerio de Desarrollo Regional, 2019c, 2019d, 2020b). También se efectuaron reuniones paralelas y preparatorias, como reuniones de producción de los GT y participación en eventos externos entre los talleres (Bruno et al., 2021). Antes del tercer taller, el equipo ejecutivo elaboró la versión preliminar de la CBCI. Tras una consulta pública realizada a través de la Plataforma Participa + Brasil, en octubre de 2020, se redacta la última versión de la Carta, lanzada oficialmente en diciembre de 2020 (Ministerio de Desarrollo Regional, 2020d).

Como se muestra en la figura 1, la estructuración del proceso ha intentado abarcar varios niveles de participación: en los talleres, los GT y otras actividades dentro de la comunidad, se ha pretendido involucrar a los participantes en el proceso de construcción conjunta e incluirlos en las decisiones, mientras que en otras actividades, como los eventos y la consulta pública, el foco está en informar, consultar y recoger impresiones abarcando a otros públicos. Se entiende que la deliberación apareció como el principal medio de participación, ya los demás medios funcionaron de forma complementaria y aparecen como una oportunidad para incorporar otras voces dentro del proceso. Por un lado, los encuentros en eventos se realizaron para consultar a grupos específicos, llamados de participación pública, y, por otro, la consulta pública, para la contribución a un público más amplio (Bruno et al., 2021).

Figura 1: Niveles de participación en el proceso de elaboración de la CBCI

Las posibilidades de participación híbrida y el involucramiento social

Aunque la composición de los actores está intrínsecamente relacionada con el proceso participativo2, en este estudio se optó por enfocar el análisis en los medios y herramientas orientadas al involucramiento de los públicos participantes. De todas formas, vale señalar que, según los coordinadores de la CBCI, al principio, el MDR, con apoyo de la GIZ y consultores, se realizó un mapeo interno en el gobierno, enfocado en instituciones ya comprometidas con el tema. Este mapeo fue expandido a través de indicaciones de la red de relaciones de estos actores iniciales. Después de eso, el equipo ejecutivo buscó equilibrar la representación entre los sectores público, privado, academia y sociedad civil, considerando diferentes escalas de actuación y experiencia en ciudades, TIC y gestión pública. El primer taller contó con unos cien participantes efectivos de los 150 invitados. Y el proceso se mantuvo abierto a nuevas inclusiones, de lo que resultaron aproximadamente quinientos participantes al final.

Aquí es importante destacar también que, según Guimarães (2024), en el grupo de la Comunidad se ha verificado una participación social reducida en comparación con el protagonismo del poder público y con la implicación de empresas tecnológicas, sus asociaciones y consultorías de ciudades inteligentes.

Sin embargo, aunque había limitaciones relativas a la representatividad de las OSC, a primera vista los entrevistados participantes afirman que las actividades estimularon la participación concreta de todos aquellos que estaban presentes.

Creo que la metodología en sí me pareció adecuada para quien estaba presente manifestarse. Si quería hablar, externalizar en voz alta tenía espacio, quería discutir con la persona de al lado, poner su posición en la pared, allí en el mural, también tenía (representante del Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS), comunicación personal mediante entrevista en línea, 2022).

Mientras profundizan en las especificidades de los espacios de participación y en la falta de ciertos actores, también observan medidas que podrían impactar en una inclusión más diversificada de participantes.

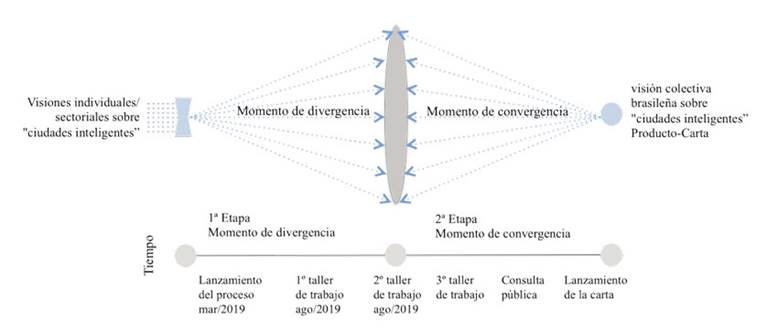

Los talleres de trabajo como escenario principal de los debates

En los principales espacios de discusión, la mayoría de los entrevistados participantes entiende que el proceso fue bien organizado y que las dinámicas facilitaron la exposición de diferentes perspectivas y la integración entre los participantes. Como ilustra la figura 2, la dinámica se basa en el modelo de divergencia y convergencia, en el que, desde el lanzamiento hasta el segundo taller, se acogen las opiniones divergentes y después se avanza hacia la construcción de convergencias. Los formatos de interacción fueron definidos a partir de un enfoque llamado metadiseño, en el que los mecanismos utilizados buscaban romper relaciones jerárquicas y conducir opiniones individuales hacia la construcción colectiva (Bruno et al., 2021).

Figura 2: Modelo de divergencia-convergencia vinculado a los principales hitos del proceso de la CBCI

Según los coordinadores del proceso, mientras que el consultor externo tenía el papel de moderar las interacciones, trabajo visto como neutral por los entrevistados, el equipo del MDR se posicionó como participante inductor, para motivar discusiones vinculadas al desarrollo urbano sostenible. Los coordinadores también afirman que los propios grupos hacían el trabajo de negociación y resolución de conflictos, y cuando esto no sucedía, el equipo introducía la reflexión de vuelta al grupo.

Sin embargo, el proceso es criticado por algunos encuestados por no presentar espacios, incluidas plataformas virtuales, que pudieran ampliar la participación aún dentro de la comunidad, principalmente de organizaciones sociales con limitaciones presupuestales, que no podían sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento, a cargo de los participantes, en los dos primeros talleres presenciales. “Entonces, por eso, de nuevo, es que la práctica de colaboración en red virtual, con una importante divulgación de los ministerios, con… en fin, de todas las clases, esto podría convertirse de hecho en un espacio colaborativo” (representante de la Red Nacional de Enseñanza e Investigación (RNP), comunicación personal mediante entrevista en línea, diciembre de 2022). Además de permitir la participación virtual en los propios talleres, que solo ocurrió en el tercero, por causa del COVID-19, se menciona que el uso de una plataforma en línea ayudaría a otros actores a aportar sus comentarios a lo largo del proceso, desde encuestas más simples hasta una consulta pública previa antes de que haya una primera versión de la CBCI.

Lo que podría haber sido mejor sería una mayor participación de la sociedad, tal vez una plataforma en línea para que las personas participen, con una consulta pública que se lleva a cabo antes. No sólo tomando el producto listo para (sic) consulta, pero tal vez hacer una serie de encuestas (...), llegar a más municipios. (representante de Red Brasileña de Urbanismo Colaborativo (Courb), comunicación personal mediante entrevista en línea, octubre de 2022).

Por lo tanto, se observa un proceso que ha tratado de proporcionar mecanismos y espacios para que los participantes efectivamente se manifiesten y colaboren entre sí. Por otro lado, el esfuerzo se circunscribió a aquellos con más condiciones de participar. Algunos factores limitan una mayor participación social, a la vez que la tecnología ha sido poco utilizada para superar las barreras encontradas. Se nota que las tecnologías digitales para apoyar la participación fueron pensadas más al final del proceso de la CBCI, mientras que en los casos exitosos de participación social en las ciudades inteligentes se emplean en todas las etapas, para la democratización del acceso a través de la convergencia entre los espacios de participación física y virtual síncronos y los espacios en línea y asíncronos; casos en los que, aunque la deliberación asume un papel central, las herramientas digitales traen otras posibilidades de interacción, como el voto directo, o, por ejemplo, encuestas como insumos para la deliberación (Mello Rose y Pogrebinschi, 2022). Sin embargo, los principales foros de la CBCI, en principio, no traen la posibilidad de una participación híbrida, y por lo tanto no permiten el involucramiento de aquellos que no podrían asumir directamente los costos relativos a su presencia. Tampoco se han puesto a disposición otros espacios en línea que facilitaran el compromiso ciudadano durante los talleres y que pudieran recoger percepciones de diferentes grupos sociales, antes de la primera versión del documento. Incluso para fomentar la colaboración de personas sin práctica argumentativa en espacios deliberativos.

Los grupos temáticos (GT) y la profundización de las discusiones

Los grupos temáticos (GT) funcionan como una forma de viabilizar el trabajo de la comunidad, ya que esta es muy grande. Ya en el primer taller fueron definidos de forma colectiva y sus miembros se unieron voluntariamente. Los temas de los GT representan los principales ejes de la CBCI, y los informes producidos por cada GT forman parte de la base del documento final. Los primeros informes fueron presentados para discusión en el segundo taller. Luego, a partir de las contribuciones de otros GT y de la propia comunidad, los informes fueron consolidados y entregados al equipo ejecutivo, para que éste elaborara, con apoyo de voluntarios, la primera versión de la CBCI, presentada en el tercer taller (Bruno et al., 2021; Ministerio de Desarrollo Regional, 2019c, 2019d).

Según Guimarães (2024), se constata, en la composición de los GT, la preponderancia del sector público, reflejo del cuadro general del proceso. Y, a pesar de que hay intercambios entre los grupos, los informes de los GT y las entrevistas evidenciaron que la composición de cada grupo era más homogénea y compuesta por especialistas, principalmente en determinados temas vinculados al área de especialidad y a los intereses de los participantes. Así que hubo ejes sin colaboración cruzada directa entre sectores. En el momento de la producción de contenido base de la CBCI, algunos ejes temáticos se producen parcialmente en silos. Se observa, por ejemplo, una mayor participación de las OSC en los GT con menor presencia del sector privado y viceversa. Si por un lado el proceso confería autonomía a los actores para ingresar en los GT, por el otro no había mecanismos para un mayor equilibrio sectorial dentro de cada uno de ellos. Esto puede haber llevado a contenidos cargados de ciertos sesgos según cada perfil, que no hayan sido suficientemente sanados en los momentos de intercambios entre ellos3.

Consulta pública en línea

A partir de las aportaciones del tercer taller, la primera versión del CBCI se ha puesto a disposición para consulta pública y abierta en la Plataforma Participa + Brasil del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2020 (Peduzzi, 2020). Las contribuciones enviadas fueron analizadas por el equipo ejecutivo y, cuando se consideraron significativas y adecuadas para las discusiones de la comunidad, se incluyeron en la versión final del documento (Bruno et al., 2021). “Hicimos la consulta pública, que era pública, pública. Entonces estaba disponible para todos, quien quisiera (...)”, (representante del Ministerio de Desarrollo Regional (MDR), comunicación personal mediante entrevista en línea, febrero de 2023).

Según uno de los entrevistados participantes, el representante no vio dificultad para quien deseara participar, y la propia consulta pública permitiría la implicación de estos actores que inicialmente no formaban parte del grupo. Ya un entrevistado no participante es escéptico en cuanto a la efectividad de la participación en entornos en línea, en este formato, por no romper la barrera de la desigualdad del acceso a internet. “Porque en las periferias el personal no tiene internet cableado en casa. (...) Entonces es muy fácil hablar de participación, pero hacerla efectiva es muy difícil cuando el acceso a la tecnología es muy diferente” (representante de la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos (CONAM) mediante entrevista en línea, enero de 2023).

Para otro participante entrevistado, la plataforma no facilitó el acceso a datos de participación relacionados con género, región y cargos, por lo que no sabría decir cómo fue la participación. Y cree que la consulta pública fue para pocos y enfocada en especialistas.

Me pareció una situación muy dirigida a especialistas, quienes allí contribuyeron, de hecho. La sociedad en su conjunto, hasta los movimientos sociales, hubo una baja adhesión, justamente en relación a un público que seguramente, allí, es uno de los pilares para nosotros tratar de innovación, ¿no? (representante de la Confederación Nacional de Municipios (CNM), comunicación personal mediante entrevista en línea, enero de 2023).

Para un participante de la consulta pública, esta etapa fue muy bien organizada. Para él fue fácil utilizar la plataforma e incluir las contribuciones. Sin embargo, dijo que está familiarizado con procedimientos como este, por lo que entiende que es importante que las consultas públicas se conciben de manera que incluya a personas menos especializadas.

Creo que fue súper bien encaminada, pero eso no quiere decir que los procesos de consulta pública no necesiten también ser repensados para que haya una capacidad de participación mayor de personas que no son tan especializadas o no trabajan con este tipo de procedimiento. (representante de Artigo 19, comunicación personal mediante entrevista en línea, noviembre de 2022).

Según el equipo ejecutivo, hubo una alta respuesta en el envío de contribuciones, en términos de cantidad, pero también en función de cuestiones relevantes que no se plantearon antes y que entraron a la versión final del documento. Dos participantes afirman que no han notado muchos cambios en el documento en comparación con la versión consultada públicamente, ya que se entiende que esta versión estaba bastante avanzada cuando se puso a disposición del público. “La consulta solo vino, en mi opinión, para validar mucho de lo que ya estaba dentro de la Carta” (representante del Instituto Brasileño de Ciudades Humanas, Inteligentes, Creativas y Sostenibles (IBRACHICS), comunicación personal mediante entrevista en línea, febrero de 2023).

Según la hoja de evaluación de las contribuciones enviadas para la consulta pública (Ministerio de Desarrollo Regional, 2020a), se constató que un tercio de las contribuciones fueron incluidas en la redacción final, total o parcialmente. Entre el total, la academia y el sector privado lideran las contribuciones, mientras que las OSC conforman el sector que menos propuestas presenta, con la participación de solo dos organizaciones. Además, todos los participantes tienen alta escolaridad (Guimarães, 2024).

Se puede concluir que la participación social fue bastante baja y la popular prácticamente nula. Esto configura un punto bastante crítico, ya que este espacio tenía como función principal ampliar el involucramiento público. Tampoco se identificaron esfuerzos que pudieran contribuir a aprovechar el compromiso en la plataforma, en términos de divulgación o apoyo a la participación ciudadana, que tomara en consideración el déficit de acceso a internet. Además, otra queja de uno de los entrevistados es la imposibilidad de la plataforma para poner a disposición datos de los participantes, dificultando la transparencia del proceso. Vale señalar que la investigadora, autora de este trabajo, solicitó, vía Ley de Acceso a la Información4, los registros de las reuniones, pero, según informó el MDR, las reuniones presenciales no fueron registradas, en acta o de forma audiovisual, lo que impide su trazabilidad. Teniendo en cuenta estos resultados, el uso de herramientas digitales en el proceso no refleja la ganancia de participación social, en términos de acceso, transparencia o trazabilidad, cuando tales aspectos son base de las innovaciones democráticas híbridas propuestas por las ciudades inteligentes.

Participación en eventos y escuchas a grupos específicos

El equipo ejecutivo también participó en eventos externos para presentar y divulgar el documento, y para recoger impresiones con grupos específicos, llamados grupos de participación pública. Las principales participaciones se dan en la Smart City Expo Curitiba, en la Reunión General del Frente Nacional de Alcaldes (FNP), en las ediciones 2019 y 2020 de ambos eventos, y en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2019 (Bruno et al., 2021; Ministerio de Desarrollo Regional, 2020b).

En la Smart City Expo Curitiba, hubo la divulgación del proceso de CBCI, en 2019, y el lanzamiento del documento oficial, promovido en una edición virtual de la feria, llamada Smart City Session, que precedió a la tercera edición de la Smart City Expo Curitiba. El lanzamiento de la CBCI tuvo un gran protagonismo en la programación y contó con la participación de iCities, consultoría responsable de la realización de la feria (GazzConecta, 2020). En la confirmación del evento, el director de la consultoría, afirmó que la tercera edición se llevaría a cabo en un momento importante, en el que iCities participaba en la elaboración de la CBCI. Según el director:

La carta es el documento más importante para el segmento de las ciudades inteligentes en Brasil (...). Esto permitirá ofrecer nuevos proyectos a más de 5500 municipios y es algo de suma importancia para todo lo que estamos creando (Sustentarqui, 2019. Énfasis en negrilla, aquí)

Al revisar las principales participaciones, se identifica, por un lado, un acercamiento con agendas internacionales de ciudades inteligentes y cambio climático, y por el otro, la administración pública municipal en grandes eventos. La relación se da entre actores del sector empresarial, agencias internacionales y gestores públicos municipales. Por lo tanto, en este mapeo no se identificó participación en eventos multisectoriales, también centrados en la transformación digital, pero más abiertos a una mayor implicación de las OSC. O aún en eventos de carácter social y popular, en el sentido de divulgar la CBCI y recoger impresiones de los ciudadanos, incluso de los estratos que más sufren con impactos de las tecnologías.

Conclusiones

Una de las promesas de las ciudades inteligentes sería potenciar la participación social a través de un proceso, no exclusivamente, sino también promovido a través de las TIC. En esta perspectiva, la innovación democrática pasa a adquirir un carácter híbrido, para ampliar y fortalecer la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de desarrollo urbano y en las orientaciones de las tecnologías que les rodean. Por otro lado, las investigaciones cuestionan si en el fondo no se trata solo de una retórica que aleja la atención de problemas urbanos centrales.

De esta manera, es coherente cuestionar si el discurso participativo se reflejó en la práctica de la elaboración de la CBCI, es decir, si el proceso ofreció condiciones para impulsar la inteligencia colectiva de los ciudadanos mediante la combinación de diferentes modelos de participación en los medios digitales y presenciales.

En el entendimiento de que el período histórico también interfiere en el potencial de las innovaciones democráticas, se suma a esto el hecho de que su proceso de elaboración ocurrió en un período de restricción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de movimientos populares, incluida la extinción de los Concidades.

Ante esto, esta investigación buscó comprender de qué manera el diseño del proceso participativo de la CBCI influyó para un mayor o menor compromiso social y popular, especialmente en relación con la participación de las OSC.

El análisis permitió concluir que, a pesar de que el proceso está bien organizado, con miras a favorecer discusiones entre diferentes perspectivas y proporcionar mecanismos para la manifestación de los involucrados, los medios permitieron la participación solo a aquellos con más recursos, dado que la tecnología no ha sido ampliamente utilizada para superar estas barreras. En comparación con los casos de éxito de la participación social en las ciudades inteligentes, las tecnologías digitales se han incorporado tarde en el proceso. Los principales foros no ofrecieron inicialmente opciones de participación híbrida, excluyendo a aquellos que no podían costear el viaje a Brasilia. Además, no se han creado espacios en línea para la participación ciudadana durante los talleres, lo que perjudica la inclusión de diferentes grupos sociales y limita la participación de personas menos familiarizadas con los debates deliberativos.

Los GT de la CBCI fueron dominados por el sector público, con composiciones homogéneas alrededor de especializaciones en determinados temas. A pesar de los intercambios entre los GT, hubo falta de colaboración cruzada directa en algunos ejes temáticos. La consulta pública en línea tuvo una baja participación social, sin esfuerzos notables para promover la participación, y presentó lagunas en materia de transparencia y trazabilidad. En los eventos donde se compartió el proceso y sus resultados, la interacción enfocó grupos asociados con agendas globales y el mercado de ciudades inteligentes, lo que limitó la socialización de la experiencia y la recolección de impresiones de los ciudadanos.