Recibido: 15 de septiembre de 2023; Aceptado: 14 de noviembre de 2023

Administración pública y management público: el tránsito hacia el neogerencialismo

Public administration and public management: the transition towards neomanagerialism

Resumen

Este artículo caracteriza, de forma sucinta, las transformaciones de la gerencia pública en cuanto que corpus discursivo, instrumental y aplicado para la puesta en acción de las políticas públicas por parte de los gobiernos y las administraciones públicas (AP), con énfasis en las características del entorno latinoamericano. Evalúa el influjo de los modelos organizacionales en el campo de lo público en nuestro continente, en términos de los mecanismos de autonomización de la gestión pública y de la operación empresarial de los gobiernos y la gerencia pública. Esto último, implica discutir en América Latina los fenómenos de privatización y de asociación entre lo público y lo privado propios de la imposición del paradigma de capitalismo por proyectos que han alcanzado dimensiones globales.

El gerencialismo público —y no precisamente la AP—, ha sido el escenario donde se producen tales cambios propulsados por las innovaciones. En la medida en que se da el tránsito del public administration al public management se evidencia un espacio para la innovación. Este cambio de paradigma es avasallante porque de la administración pública estamos transitando hacia el management público. En este contexto, los ciudadanos toman distancia de la lógica tradicional de la política y de los viejos modelos de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil; como lo afirma el profesor Aguilar (2009), el Estado cada vez gobierna menos respecto del monopolio que ostentó en el pasado bajo el esquema del estado de bienestar.

Palabras clave:

gerencia pública, gestión, gobernanza, gobierno empresarial, neogerencialismo.Abstract

This article succinctly characterizes the transformations of public management as a discursive, instrumental, and applied corpus for the implementation of public policies by governments and public administrations (PA), with emphasis on certain peculiarities of our Latin American space. It is also important to evaluate the influence of managerial models in the field of public affairs in our continent, in terms of the mechanisms of automatization of public management and the business operation of governments and public management. The latter implies discussing in Latin America, the phenomena of privatization and association between the public and the private, PPP, typical of the imposition of the paradigm of capitalism by projects that has reached global dimensions today.

Public managerialism -and not precisely the PA- has been the stage where such changes propelled by innovations occur. To the extent that the transition from Public Administration to Public Management takes place, a strong space for innovation is evident. This paradigm shift is overwhelming, because we are moving from the world of public administration more and more towards public management. In this new context, the citizens distance themselves from the traditional logic of politics, and from the old models of relationship between the State and civil society. In opinion of Professor Aguilar (2009), the State governs less and less, with respect to the strong monopoly it held in the recent past under the scheme of the interventionist welfare state.

Keywords:

public management, managerialism, governance, corporate governance, neomanagerialism.Introducción

Gobierno y administración pública, relación determinante de la gobernanza

Este artículo caracteriza de forma sucinta las transformaciones de la gerencia publica en cuanto corpus discursivo, instrumental y aplicado para la puesta en acción de las políticas públicas por los gobiernos y las administraciones públicas (AP), con énfasis en ciertas peculiaridades del espacio latinoamericano.

Este artículo destaca el tránsito progresivo de los viejos modelos burocráticos públicos —de corte jurídico normativo— basados en el principio de legalidad hacia esquemas manageriales centrados en la flexibilidad organizacional y en respuestas más rápidas a las demandas de la sociedad, de las empresas y de las regulaciones de los mercados. Esto en contextos cada vez más globalizados, basados en las redes digitales y en la trasformación producida por la cuarta revolución postindustrial.

Es importante promover el estudio de la AP porque aún sigue siendo una realidad preeminente a pesar de la expansión del capitalismo. Un capitalismo de mercados flexibles, sustitución de funciones públicas por empresas y privatizaciones, aunque el Estado con este matiz multiforme sigue siendo el gran decisor en la asignación de recursos, regulación y en la toma de decisiones (Varela, 2023; Simon, 2020). En la actualidad, las fronteras entre lo público y lo privado se han diluido. Las ciencias del management se configuran como un corpus discursivo aplicable a los sectores privado, público y público —no gubernamental—La polivalencia de la gestión expresa la capacidad de los administradores para liderar organizaciones de diferentes ámbitos. Las ciencias de la administración son genéricas, por lo cual hablar de administración pública y administración privada es válido solo hasta cierto punto.

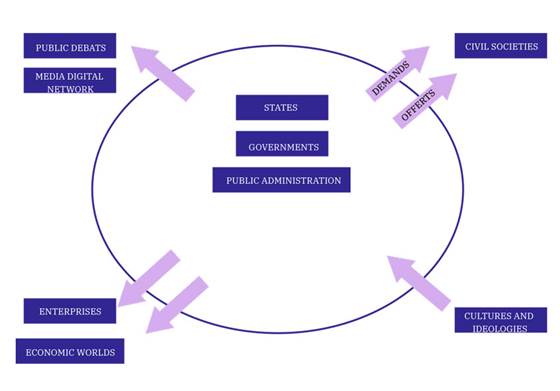

Tengamos presente que lo que estudia la AP es el Estado con sus distintas manifestaciones; en la compleja relación que existe entre el Estado y las sociedades, las comunidades, los grupos organizados, las empresas, los grupos territoriales, etc. (Martins,1997). Como se indica en la figura 1, el foco de análisis de la AP es el gobierno como la institución máxima de poder en nuestras sociedades, articulado al surgimiento y a la preeminencia de los Estados nacionales y subnacionales. El núcleo es la noción de gobierno, entendido como decisor y operador de políticas en relación con la sociedad, el contexto internacional, los mercados, las empresas y la sociedad civil. Desde el punto de vista de contenido, la gobernanza es comprendida como la capacidad efectiva de alcanzar las metas programáticas de la acción gubernativa. El sistema judicial y los organismos de control son los que más crisis han presentado. Cuando nos referimos a Estado estamos haciendo referencia a una situación proteica, multiforme, compleja y no exenta de conflictos y contradicciones, sobre todo desde el modelo demoliberal de la separación de los poderes públicos.

Figura 1: Dinámicas entre política, administración pública y grupos de interés

El gobierno en su sentido lato, ha sido la unidad principal de análisis de varias disciplinas como la sociología política, la ciencia política y la gestión pública. Sin embargo, no se trata solo de ver la categoría del gobierno desde la ciencia política; estos elementos localizan el análisis del conflicto como un elemento fundamental en los gobiernos y en la AP. En estas conflictividades se observan los procesos de hegemonía y los consensos construidos en las sociedades y esto sobredetermina el papel de la AP para lograr sus objetivos gubernamentales. Esta perspectiva conduce a definir los distintos modos de gobierno y las maneras de ser de la AP como es gestionar los asuntos de interés público implica analizar los contextos institucionales, económicos, culturales y territoriales en una perspectiva histórica. Se propende por ver al gobierno desde la AP en términos de configurarse como Estado en acción, donde los actores se caracterizan por la racionalidad limitada, configurando espacios de interacción y teniendo en cuenta las dinámicas contextuales históricas en el marco de las políticas públicas (Rodrigues, 2017).

Por ello, tener como referente a los regímenes políticos resulta una noción esencial que concreta y define la ontología del gobierno. Las ideologías políticas y administrativas siempre han presidido el management, tanto privado como público. Analizar los sistemas de prácticas de la administración, del gobierno y el decurso del proceso político. En este sentido, nos inspiramos en el influjo de Foucault (2004) quien destacó la gubernamentalidad desde el rol de las prácticas en la gobernanza de las sociedades, organizaciones y en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

La idea de que la soberanía es el eje del Estado se cuestiona desde la teoría política que teniendo como centro la soberanía la considera en sus multiplicidades y particularidades, fragmentada desde lo local y regional, así como por soberanías transestatales. Siempre ha existido la soberanía del sujeto liberal como ciudadano que emana desde su decisionismo la soberanía popular y la nacional-estatal. En el capitalismo contemporáneo se configuran tecnologías relacionales entre el productor y consumidor, que irrumpe la lógica clásica de la organización productivista-consumista (Stiegler, 2020). El productor-consumidor contemporáneo configura espacios de soberanía frente a las decisiones relacionadas con el consumo. Asimismo, nos interesa distinguir el papel de los empresarios y managers que provienen de las empresas privadas y públicas en la ejecución de políticas y en las dinámicas de participación ciudadana y de expresión de la sociedad civil. Con la introducción del managerialismo en los ámbitos propios de las llamadas soberanías, en términos del mercadeo político, el marketing regional (city marketing). Así, la administración de lo público a partir de esquemas de inteligencia artificial y de metadatos se expresan en las teorizaciones sobre el smart government.

De otro lado, la diferenciación entre política y administración fue una de las tesis fundacionales de la ciencia de la administración pública (Wilson, 1887). Esta distinción señalaba que la esfera de la política, ámbito propio del Gobierno, el congreso, el sistema de partidos, etc., son las instancias que deciden, en tanto que la administración pública ejecuta dichos mandatos. La AP se configura como el brazo ejecutivo del Gobierno que instrumenta, ejecuta y vuelve operativas sus decisiones. La literatura plantea que el elemento articulador del Gobierno con la sociedad son las políticas públicas. En este sentido es clave comprender que el Gobierno y la AP están articulados estrechamente para superar la tesis de Woodrow Wilson. Necesitamos entender el proceso de convergencia y articulación imbricado ontológicamente entre gobernar y administrar. No se debería continuar con el mito de que la burocracia pública no tiene un rol y un sentido político.

La AP se ha convertido en el epicentro de mediación entre intereses, en el proceso de toma de decisiones por lo que los estudios están ocupados en el análisis de tales dinámicas. En la última etapa de la AP se toman en cuenta elementos no considerados antes como la democracia, la participación y el fenómeno de las redes, fundamentales en la transformación de la disciplina, la formación e investigación. En esta perspectiva, el sentido de la gobernanza es tanto de coordinación como de eficacia. Véanse los discursos promovidos desde el Banco Mundial (Banco Mundial, 2022) y otros organismos multilaterales que hacen énfasis en medir la capacidad efectiva de los gobiernos en relación con su movilización en pos de sus objetivos programáticos y estratégicos.

La prueba de la gobernabilidad se da en la gobernanza, para lo cual se tendría que medirla o determinarla en la práctica. De allí, la utilización de la palabra eficacia. Eficacia directiva del gobierno que tiene que ver con la programática y los objetivos que la política puede convertir en realidad. Si algo se debe hacer es fortalecer el control político y la gobernanza política sobre las políticas públicas para que las zonas de mercado y no-mercado operen eficazmente. Las zonas de no-mercado son fundamentales en ámbitos de la vida política, social y ciudadana donde los derechos humanos son un imperativo categórico de la legitimidad del Estado en sus diferentes niveles de Gobierno. Esta es la razón por la que se requiere una arquitectura institucional que defina zonas de mercado y las de no-mercado (donde estaría restringida la mercantilización). El problema que se genera desde hace varias décadas es que la regulación se vuelve empresarial. Se deben regular los mercados desde la política para lo cual la separación entre la política y la economía es fundamental.

La administración pública hacia el management público

En este sentido, resulta importante evaluar el influjo de los modelos manageriales en el campo de lo público en nuestro continente, en términos de los mecanismos de autonomización de la gestión pública y de la operación empresarial de los gobiernos y la gerencia pública. Esto último implica discutir en América Latina los fenómenos de privatización y de asociación entre lo público y lo privado (APP) propios de la imposición del paradigma de capitalismo por proyectos que ha alcanzado hoy en día dimensiones globales. En estas dinámicas, desde el New Public Management (NPM) (Chica-Vélez y Salazar-Ortiz, 2021) se ha promovido en el marco de estas políticas públicas la inclusión social, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la configuración de redes de política en las cuales los actores institucionales estatales de distinto nivel (sectorial y territorial) se articulan con operadores de política de naturaleza fundacional y empresarial, y por las propias comunidades de beneficiarios. De esta suerte, se traza un mapa complejo de los entrecruces entre el desmonte del estado de bienestar, el fin del asistencialismo clásico, su reinvención y reconfiguración con dinámicas de participacionismo social. Como lo señaló el profesor mexicano Cabrero (1998):

Los estudiosos, practicantes y observadores de la acción gubernamental, (…) un campo profesional y disciplinario llamado Administración Pública, se han visto desbordados en las últimas décadas por un conjunto de nuevas denominaciones entre las que no siempre queda clara la relación: políticas públicas, gestión pública y más recientemente gerencia pública. ¿Se trata de nuevos apodos para describir la administración pública tradicional? ¿Se trata de modas o corrientes pasajeras? ¿Es una forma de confundir o efectivamente de avanzar y aclarar nuestro campo de estudio? (...) no es sino hasta la segunda mitad de siglo XX cuando el enfoque jurídico tradicional de la administración pública comienza a perder su capacidad para explicar un fenómeno que se va haciendo cada vez más complejo. (p. 19 y 20).

El management es el escenario donde se configuran las innovaciones en los modos de gestión traslapándose hacia el gerencialismo público. Este cambio de paradigma es avasallante porque del mundo de la AP estamos transitando hacia el management público, más aún en la medida en que las estructuras burocráticas clásicas pierden fuerza o se eliminan vía privatizaciones y estas se transforman bajo modelos protoempresariales. El punto de inflexión se presentó al final de la década de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado. En América Latina con las reformas neoliberales surgió una legislación de tipo concurrente y competitiva como en el sector portuario, la seguridad social, telecomunicaciones, sector energético, entre otros. En efecto, los componentes ideológicos del NPM en las normas legales y protolegales y en sus dimensiones prácticas han aplicado las teorías dominantes buscando una transformación radical de las burocracias públicas.

Recordemos que la AP se puede dividir en dos periodos: primero el Estado no estaba propiamente sistematizado y segundo cuando existe una sistematización operacional. La AP va ligada al desarrollo del Estado, por tanto, este no puede comprenderse de espaldas a la administración, dicho de otra forma, la administración pública es el cuerpo ontológico del Estado (Martínez, 2009). Esta conexión es la premisa de las relaciones e interdependencias entre Estado-Sociedad-Mercado. La administración pública articula fenómenos políticos, legales, sociológicos, económicos, organizaciones y tecnológicos.

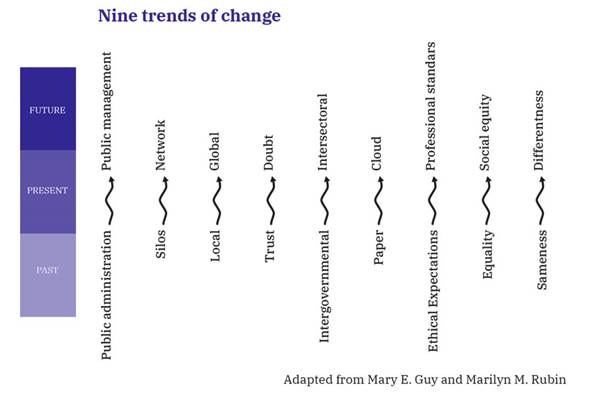

Las tendencias de cambio son diversas y complementarias (ver figura 2). Configuran un cambio radical de época y paradigmas. Las redes de interconexión son de doble vía; primero, redes digitales de interacción en tiempo real basadas en big data, con plataformas de integración y, segundo, redes interorganizacionales complejas que relacionan entre ellas a las diversas esferas del Gobierno con organizaciones empresariales, grupos de interés y ciudadanía. Esto implica una transformación desde relaciones tradicionales centradas en la subordinación y las jerarquías burocráticas hacia esquemas mucho más complejos con diferenciaciones funcionales y lógicas neo-manageriales en la acción organizacional pública. Las fronteras territoriales y las separaciones estrictas entre los niveles del Gobierno resultan profundamente alteradas por estas conexiones y redes globales.

Figura 2: Nueve tendencias de cambio en el Gobierno

La teoría del NPM tuvo un acierto importante cuando señaló que el viejo management público que predominó desde finales del siglo XIX hasta los años 60 era administrativo-jurídico. La crisis del welfare state puso en evidencia las patologías del modelo burocrático de gestión y las políticas proteccionistas. Esta fue la principal razón para que se comenzara a plantear desde la AP la flexibilización como mejoramiento de la eficiencia de las instituciones estatales a través de la adaptación, orientando las actividades de cara a los resultados, articulando métodos del capital humano y financiero fundamentado en procesos de descentralización, adaptación a las lógicas del contexto y corresponsabilidad de los actores (Saravia, 1997). El estado empresarial ha emergido —en la literatura managerial, particularmente en el marco del NPM— junto con otros conceptos semejantes como el de gobierno emprendedor o empresarial (Varela, 2017). Las expresiones managerialismo y neomanagerialismo de donde viene el New Public Management (NPM) expresan una diferencia paradigmática entre un modelo industrialista, burocrático-administrativo versus un modelo de capitalismo postindustrial, flexible, caracterizado por la transnacionalización del capital, los derechos de propiedad y la desarticulación del trabajo (Tessarini et al., 2023).

El NPM ha surgido teniendo como punto de referencia teórico y epistemológico el paradigma neoclásico de la escuela austríaca y en el public choice. El concepto de la NPM puede ser comprendido como el resultado de un proceso de convergencia entre lo público y lo privado, ya que las fronteras entre estos sectores más difusas obedece al margen de sociabilidad cada vez mayor en el ámbito de lo público. Por ejemplo la gestión del sector empresarial es gerencial-privada; no obstante, la organización a su mando está sujeta a regulaciones públicas y al contexto económico del territorio donde se encuentre la organización. Lo privado está comprendido dentro de lo público. Lo anterior resulta paradigmático respecto a cómo se transforman las organizaciones posburocráticas (Kernaghan, 2000). Estas se sustentan en los siguientes nueve ejes programáticos:

-

Centradas en la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

-

Con liderazgo participativo, valores compartidos y procesos decisionales democráticos.

-

Con capacidad de consulta a los ciudadanos y con real poder de los empleados.

-

Orientadas al cambio.

-

Orientadas a los resultados.

-

Descentralizadas, tanto en la esfera de las autoridades como en lo atinente a su control.

-

Son funcionales con base en estructuras no departamentalizadas.

-

Pretenden o buscan ser autosustentables financieramente y depender lo menos posible de asignaciones presupuestales inerciales de tipo estatal.

-

Competitivas tanto con otras agencias públicas como con el sector privado.

En el marco de este paradigma, las actividades que anteriormente realizaba el Gobierno, hoy se ejecutan por redes de políticas conformadas por organizaciones privadas y sociales como actores de las políticas públicas. Estos stakeholders se asumen desde diversas instancias relacionadas con la soberanía del ciudadano: con la acción que desempeña este desde una organización política, desde el poder de fiscalización de las instituciones estatales y, por último, reconociendo al ciudadano como alguien que desde los derechos posee acceso a bienes y servicios públicos (Longo, 2020). El ejercicio de la ciudadanía está relacionado con controlar las acciones de sus gobernantes. Es importante que la función pública faculte y atribuya capacidad a las burocracias gubernativas, aunque estas deben estar reguladas y sujetas a los procesos de rendición de cuentas (Home y Arévalo, 2021).

La Nueva Gerencia Pública (NPM) exige e instrumentaliza indicadores de medición del desempeño que deben aplicar tanto las organizaciones y empresas públicas como el sector privado. En particular, las empresas industriales y comerciales del Estado deben manejarse con eficiencia de acuerdo con lo pregonado por el NPM, pero sus utilidades deben generar riqueza colectiva y excedentes financieros que contribuyan a la capacidad fiscal del Estado en sus diferentes niveles de gobierno para cofinanciar las políticas redistributivas y sociales del Estado. Una dificultad significativa para lograr resultados eficientes y eficaces en la AP en la deficiente coordinación entre planificación y la ejecución de programas y proyectos. Sánchez (2003) considera que “la planificación es tanto estratégica como operativa” (p. 8). La conexión entre ambas se puede lograr mediante la gestión por objetivos y resultados.

Debe existir una planificación estratégica para poner en marcha el proyecto de Gobierno desde una planificación operativa para que las instituciones comiencen a mostrar avances significativos hacia la eficiencia y resultados acordes con los intereses de los ciudadanos. Para entender la gestión por objetivos y resultados, es necesario precisar que la planificación estratégica es necesaria para garantizar la finalidad de los proyectos por medio de una carta de navegación o políticas públicas que son las estrategias para direccionar la acción del Estado, lo cual va a guiar la planificación operativa que tiene como objetivo el eficaz manejo de los recursos asignados para obtener objetivos específicos y resultados. (Sánchez, 2003).

La gerencia pública utiliza como herramienta fundamental la planeación operativa, a su vez dividida en planeación por objetivos como base de la planeación estratégica. La gerencia pública regida por los principios del NPM está orientada, en buena medida, a la externalización de procesos operativos y a la ejecución de programas por organizaciones privadas. En la actualidad, las fronteras entre lo público respecto al espacio de lo privado se han diluido y la racionalidad jurídica-formal y el modelo burocrático dejaron de ser los arquetipos dominantes, dando paso a modalidades alternativas que posicionan al ciudadano y al mercado como interlocutores principales. Así, la gestión del cliente es fundamental y mediante este modelo las actividades que anteriormente realizaba el gobierno se realizan por redes de políticas conformadas por organizaciones privadas como ejecutores de políticas públicas. El actuar con indicadores que valoran lo cuantitativo y no profundizan en la cualitativo es una característica del NPM.

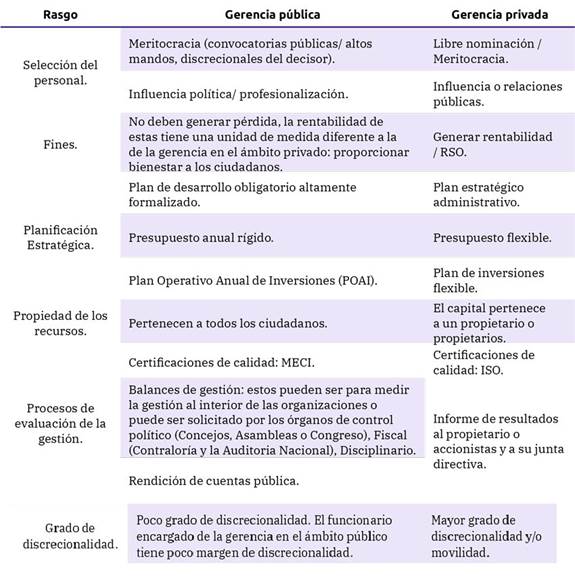

Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Rasgos de la gerencia pública y la gerencia privada

Recordemos que el Gobierno desempeña un rol primordial orientado a que los mercados funcionen de manera eficiente. Empero, las fallas del mercado producidas por la asimetría en la información genera que los regulados tengan mayor acceso a la información que los reguladores (Carbajales, 2019). Se define la regulación como las acciones con origen en un actor o agencia pública dirigidas al control de la actividad de los agentes. Este control no siempre es eficiente debido a que con frecuencia los intereses de los regulados están por encima del bienestar general. De otro lado, al implantar estas ideas en el contexto latinoamericano, la burocracia administrativa fue reducida por medio de reformas administrativas realizadas con criterios fiscales y no de fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado en sus diferentes niveles de gobierno (Rosas, 2019). La modernización tecnológica ha destruido empleos burocráticos a través de la automatización de funciones y servicios (Blas et al., 2022), así como la extensión de modalidades de subcontratación conocidas como outsourcing. La tercerización involucra mecanismos de participación, autogestión y delegación en organizaciones sociales, convirtiendo al Estado en un ente regulador y fiscalizador.

La flexibilización laboral, la tercerización, la contratación por medio de cooperativas, permite a los administradores de la gestión pública contratar personal y configurar nominas paralelas para implementar los planes de desarrollo y las agendas gubernamentales. Las reformas y reestructuraciones de las organizaciones gubernamentales han deteriorado la calidad del empleo público. Por ejemplo, a una parte significativa de los empleados excluidos de las administraciones públicas se les ofrece como alternativa la conformación de empresas asociativas de trabajo. Esto comprueba que sus puestos son necesarios y funcionales, pero el propósito explícito de las reformas es disminuir el gasto público, promoviendo la precarización y extensión de modalidades de capitalismo salvaje, que en nuestro medio resultan muy conflictivas por el desempleo estructural y friccional que caracteriza la estructura de la economía regional latinoamericana (López y López, 2019). La externalización de procesos se maneja bajo la lógica de la reducción de costos porque se argumenta el alto costo de los empleados de planta; porque en muchas esferas de la AP se conceptúa que lo privado es sinónimo de eficiencia, eficacia y transparencia.

El problema ha surgido en ámbitos que competen a la administración central y descentralizada en los niveles de tecnoestructura administrativa. Existe una incapacidad para evaluar el desempeño en organizaciones cuya financiación no depende de la venta de bienes y servicios, sino que derivan sus ingresos de compensaciones, mediaciones políticas complejas en las que intervienen mecanismos clientelares, patrimonialistas y de subsidiariedad.

Esto se evidencia en la relación entre la democracia, los partidos políticos y votantes. Muchos de los líderes y representante de los partidos no han tenido capacitación académica, ni profesional, pero sí la aspiración de ocupar cargos en la AP. Si estas personas son incluidas mediante la profesionalización de la AP se deben invertir y realizar grandes esfuerzos en capacitación. Se resalta el conflicto entre lo que se espera de la profesionalización de la AP y el liderazgo en las bases de los partidos, movimientos políticos y sociales. Algunos países enfrentan el dilema, situación que se traslada al administrador público que debe tomar la decisión de su inclusión en la nómina pública. El neoliberalismo justificó la externalización de procesos misionales y administrativos en la deficiente capacitación de los líderes y cuadros públicos promoviendo la tecnocracia en los procesos de toma de decisiones de política pública (Botero, 2020).

De otro lado, a este debilitamiento de las burocracias gubernativas se suma el rol de la inteligencia artificial y la automatización que también ha destruido empleo público en sus diferentes niveles (Scavino, 2022; Lo Presti, 2022) como los proyectos de ciudad digital, el Gobierno en línea, la Big Data extendida al sector público, etc., han automatizado procesos y empleos medios de cuello blanco y, por supuesto, empleos de operarios manuales disminuyeron.

Por ello, los funcionarios públicos se han tenido que adaptar a las transformaciones que ha experimentado el Estado y la administración pública. Si bien la flexibilidad de normas sobre contratos y despidos influyó en las prácticas empresariales y en la estructura del empleo no incidió sobre el crecimiento del mismo. En efecto, el debilitamiento de la protección al trabajo influyó en beneficios para los empleadores, pero no estimuló la creación de empleo. Ello explica porque estas reformas no afectaron directamente el nivel del desempleo más allá de las estrategias de los empleadores. En este sentido, las reformas al sistema legal de protección al trabajo de los asalariados del sector privado, incluidas en el plan de reformas estructurales impactaron sobre el mercado de trabajo y la generación de empleo (Longo, 2000).

La reinvención del gobierno: hacia una gerencia managerial pública

Es necesario para una mejor gestión pública garantizar un incremento de la capacidad de fiscalización y control de los ciudadanos sobre el aparato de gobierno. Así como repensar el diseño de la gerencia pública, teniendo en cuenta la superposición de esquemas y modelos que responden a realidades y momentos históricos, particularmente los mecanismos burocráticos del modelo tradicional y los tecnicismos formalizantes del modelo planificador (Escobar, 2019). En consecuencia, el ajuste al fortalecer la gerencia central en torno al principio de la unidad de mando, ha establecido las condiciones y la oportunidad para rediseños orientados a una revisión total de la AP. La respuesta a estos reclamos no se hizo esperar; precisamente, la nueva gerencia publica se denominó a sí misma como reinvención del gobierno (Saravia: 1997), haciendo alusión a los principios de la reinvención propuesta por David Osborne y Ted Gaebler (1994) e implementadas en la administración de Bill Clinton en los Estados Unidos en la década de los noventa del siglo XX, los cuales tendieron a la visión del ciudadano como un cliente.

Estos principios muestran una transformación en la PM, pues se tomó como modelo la gestión del sector privado en técnicas, practicas, control de tiempos y movimientos para garantizar eficacia en el sector público. La profesionalización de la AP ubica el contexto latinoamericano en relación directa con la forma como se ejerce e implementa la democracia. Esto, bajo una administración delegada en la cual gerentes de empresa y funcionarios públicos cumplen tareas manageriales, porque el Estado no se encarna abstractamente en ciudadanos, sino concretamente en gobernantes que tienen agendas políticas e ideológicas y tienen sus propios intereses.

No se trata solo de teorías y modelos conceptuales oponiendo un modelo al otro; en este caso, del estatismo versus el neoliberalismo, sino de la emergencia de nuevas realidades y formas de ejercicio del poder en organizaciones complejas en el Estado, en las hibridaciones público-privadas o en las transformaciones del Estado de mercado (Varela y Isla, 2022). Esto son procesos derivados de la mercantilización de numerosos bienes públicos que han significado un cambio hacia el hegemonismo de un paradigma del poder neomanagerial (Varela, 2018).

En esta dirección Navarro (1998) resume los cuatro dogmas centrales del ideario neoliberal: primero, los déficits del presupuesto estatal son intrínsecamente negativos para la economía; segundo, la intervención estatal que regula el mercado del trabajo es también intrínsecamente negativa; tercero, la protección social que garantiza el estado de bienestar, a través de políticas redistributivas afecta negativamente el desarrollo económico y la acumulación de capital; y en cuarto lugar, el Estado no debe intervenir en la regulación del comercio internacional ni tampoco debe regular los mercados financieros. En este último caso se señala que la libre movilidad de los capitales es el factor más importante para garantizar una eficiente redistribución de recursos a escala internacional. Se trataría de promover una política de convergencia realista y pragmática que combinaría las principales reivindicaciones éticas del Estado de bienestar, particularmente su lucha contra las desigualdades sociales, la pobreza, la inequidad, la violencia y criminalidad; y de otro lado, con la tarea de mantener un discurso que reivindique la eficiencia y la eficacia en la asignación del gasto público y que le dé un justo lugar al Estado al lado de un mercado siendo ambos competitivos.

Para ello, la principal estrategia introdujo competencia en las actividades gubernamentales, allí donde antes reinaba el monopolio. Osborne y Gaebler (1994) propugnaron por una política expresa de competencia entre agencias públicas. Un gobierno competitivo fomenta la competencia pues evita los monopolios y trata de estructurar proto mercados. Por ello se reconoce como algo conveniente que el Estado cumpla funciones empresariales (Varela, 2017). Se argumenta que cuando el Estado aparece como competidor en el ámbito de la provisión de ciertos bienes y servicios puede equilibrar la competencia logrando que los costos de producción sean transparentes y servir de contrapeso a la constitución de monopolios privados que reemplacen los añejos monopolios público-estatales. ¿Qué estaban proponiendo Osborne y Gaebler? ¿Cuáles son las señales o los instrumentos que dan para la estructuración de proto mercados? Básicamente esto tiene que ver con un esquema competitivo en los procesos de presupuestación y asignación de recursos. La lógica del gobierno empresarial no necesariamente implica que se focalice la asignación del gasto en los sectores de menores ingresos, sino que se focalice la asignación del gasto en la mejor capacidad institucional para incorporar los recursos que tienen que ver con políticas de carácter socio asistencial (Rosas, 2019). Se produce un beneficio político-simbólico como mediador desde la administración pública para entregar productos que fortalecen la legitimidad de los gobernantes.

No se referían solo a la competencia derivada de la concurrencia simultánea en el mercado de empresas y entidades gubernamentales, junto con privadas, o incluso a la presencia en el referido contexto de diferentes agencias públicas que actúen a la manera de proveedores empresariales. Usaron como estrategia, retomando ejemplos de la experiencia norteamericana, la conformación de modelos que evaluaran el desempeño de las organizaciones público-estatales con el fin de premiar y/o castigar los resultados de la acción gubernamental. Así, se incorporaron criterios como: evaluar comparativamente el nivel de ejecución de los presupuestos asignados, evaluar la capacidad de ahorro de las instituciones públicas y establecer correlaciones entre los gastos de funcionamiento y los de inversión. También se referían a la medición de la capacidad de recaudación propia, respecto de los dineros transferidos desde fondos públicos nacionales. Dichas políticas propiciaron la evaluación del desempeño a través de la realización de pruebas periódicas que permitirían mantener al personal evaluado en la administración pública, establecer sistemas de compensación por desempeño que incluyen los ascensos por méritos, así como la posibilidad de desvincular a los funcionarios públicos que resulten evaluados de manera insatisfactoria.

Surge así un nuevo esquema de gobernanza que en la nueva gerencia se sustenta en los factores de eficiencia, eficacia y efectividad (Escobar, 2019). Por ello, predominan los informes de rendición de cuentas y de responsabilidades que son de obligatorio cumplimiento por los gerentes públicos. En este sentido, desde el managerialismo, el NPM presentó como alternativa central para el buen gobierno, la transferencia del modelo de gestión de las empresas al gobierno, la empresarización de lo público. Detrás de la reforma del Estado en las últimas décadas, esta ha sido la política pública dominante. Se ha buscado promover la competencia, romper con los monopolios y el control del Estado, aumentar la liberalización económica, las aperturas, las desregulaciones, entre otras, donde lo privado se presenta como regla del gobierno. Una curiosa prognosis anticipaba el final del gobierno. ¿Se puede postular como hipótesis: el gobernar sin Gobierno?, Rhodes, (2005) afirmaba de forma premonitoria:

Los ochenta presagiaron un nuevo capítulo en el debate sobre las formas de gobernar. El análisis de la “gobernanza” ayudará a precisar la naturaleza de este experimento e identificar las tendencias y contradicciones de la evolución del Estado británico. (…) puede escoger entre “estructuras de gobierno”. Ahora, a los mercados y a las jerarquías podemos añadir las redes. (…) Es menos reconocido, especialmente por el Gobierno británico, que ahora funciona a través de redes caracterizadas por la confianza y la regulación mutua (…). Esta búsqueda implica elegir entre estructuras de gobierno. La gobernanza es una de estas estructuras. (p.100)

Empero no estamos ante el fin del gobierno o al menos del gobierno político-estatal. Ciertamente, este es el camino que se ha asumido como cierta literatura sobre el impacto del neoliberalismo lo cree. Al contrario, esto implica más gobierno. Un gobierno con mayor capacidad y eficacia en los ámbitos de seguridad y defensa y en control interno y externo. Donde el liderazgo estratégico está en manos de las grandes corporaciones. Se basa efectivamente en una concentración del poder decisional en esferas cerradas del Estado amplificando el secreto de Estado y con grandes corporaciones coligadas y articuladas a los gobiernos, como el panóptico como forma de encerramiento, posteriormente pasó de ser un esquema meramente disciplinario a su articulación con los modos de gestión y direccionamiento propios de las sociedades de control que, en las últimas décadas se han exacerbado (Varela, 2023). En esta trasmutación juegan un rol central las tecnologías de la información y las comunicaciones. Usando una lógica binaria se rompería la diferencia entre mundo de la vida y mundo del trabajo. Bajo esta perspectiva, en los mundos de la vida y del trabajo se difuminan sus diferencias, su separación tajante: esto se podría expresar en términos de enfrentamiento entre la privacidad versus las esferas de lo público (y de la productividad) en función de las interacciones sociales en el espacio / tiempo.

En el siglo XX se abre paso esta nueva tendencia, pues el capitalismo de la mitad del siglo pasado marcó una creciente separación entre los derechos de propiedad y la administración; el capitalista dejó de ser el administradorper se. Las empresas de familia se volvieron de menor importancia y aparecieron las grandes corporaciones y las sociedades por acciones como formas híbridas e impersonales de gestión de las organizaciones desarticuladas directamente de los derechos de propiedad. El gobierno emprendedor o empresarial introduciría mecanismos de mercado, aun en ámbitos institucionales que no son de la oferta plural, vía oferta y demanda de bienes y servicios. Se trata de describir al Estado que produce bienes y servicios como empresario, paralelamente, a lo que podría llamarse el servicio de la administración pública. El Estado puede ser empresario y actuar como tal, lo cual indica que se dedica a producir bienes y servicios bajo lógicas similares a las de los empresarios privados. No obstante, el gobierno empresarial /emprendedor debe poseer dos atributos adicionales fundamentales: la innovación y la competitividad. Adicionalmente esta política se traslada isomórficamente al sistema escolar: la revolución americana de la educación donde se intenta organizar las escuelas condicionando el presupuesto a los resultados obtenidos por las mismas instituciones, teniendo en cuenta los indicadores en innovación. Se citan casos del sistema de transporte, políticas de vivienda, la manera como se resuelven los problemas de hábitat, entre otros.

La noción de gobierno emprendedor o empresarial es diferente a la clásica noción de Estado empresarial. La utilización del término Gobierno en vez del más abstracto y universal de Estado fue una estrategia semántica para describir el Estado empresarial como un Estado de mercado. El Estado de mercado durante siglo y medio creó empresas estatales de provisión de bienes y servicios que se caracterizaron por vender bienes y servicios a precios de mercado y con tasas de retorno empresarial. Los monopolios fiscales fueron y son aún un paradigma del Estado empresarial. En el mundo emergieron grandes empresas gubernamentales para la provisión de bienes y servicios para tratar de ir hacia las áreas estratégicas de interés nacional y de soberanía. La liberalización económica es pues la forma sofisticada de hablar en la actualidad de lo que en el siglo XVIII denominaban comercio. Este representaba la lógica utilitarista liberal que todos vamos tras el beneficio económico bajo una buena gobernanza.

Este es el discurso oficial del neomanagerialismo público y de multilateralismo dominante en este tipo de agencia y en los gobiernos; en las declaraciones que los presidentes realizaron en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD (Escobar, 2019), en las cartas que este tipo de instituciones prodigan como cartas morales para avanzar en la buena gobernanza o buen gobierno. El Gobierno en las democracias políticas más maduras tiene un componente diverso y articulado de forma flexible en la separación de poderes como islas de burocracia profesional. En este orden de ideas, un mejoramiento de la gestión pública solo será factible en un marco institucional de mayor legitimidad democrática, transparencia en los sistemas electorales, institucionalización de los partidos políticos, reglamentación del cabildeo y establecimiento de incompatibilidades e inhabilidades en la gestión de los asuntos de interés general, tanto para el sector público como para el privado (Rosique y Jiménez 2021).

¿Qué ha venido después del NPM?

En las últimas dos décadas, el Estado en América Latina ha presentado una amplia reforma a su estructura, partiendo de su política fiscal y en la adhesión de modelos administrativos y tecnológicos que han condicionado su funcionalidad (Trevignani, 2023). Tradicionalmente el Estado se ha concebido como una institución creada exclusivamente para administrar las reglas de juego previamente consensuadas por los individuos en sociedad. Por otro lado, representa el interés general y está dotado de un poder de generar políticas más allá del mandato expreso otorgado por los ciudadanos.

Uno de los puntos cruciales que ha asumido el debate, es el rol que debe ocupar el Estado en el ejercicio de sus funciones, debido a la lucha de conflictos e intereses por parte de los ciudadanos y grupos de interés públicos y privados que luchan por reivindicar sus derechos; hecho que permite, fundamentalmente, establecer las bases de operación del ejercicio estatal. Por ejemplo, las organizaciones privadas propendiendo por expandir su capacidad económica y las personas por acceder a los bienes básicos garantizados (Aguilar, 2021). Otro hecho crucial que enmarca las variaciones en la funcionalidad del Estado viene dado por los procesos de descentralización, transparencia, vinculación de la empresa privada con las funciones del Estado y la democratización de los vínculos institucionales en el ejercicio de la función pública manifiesta en las leyes antimonopolio y las regulaciones a entidades con posición dominante en el mercado.

El Estado ha sido en América Latina un factor vinculante y determinador de procesos de acumulación y reproducción del capital. Así se apalancan desde los gobiernos grandes emprendimientos e inversiones en infraestructura, en programas de industrialización, al igual que los tópicos atinentes a las condiciones de la reproducción de la fuerza de trabajo y al contexto social que condiciona los procesos de acumulación (Blas et al., 2022). La ampliación de infraestructura, la modernización del aparato estatal y la construcción de nuevos modelos de desarrollo industrial surgen de la creación de empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos y entidades nacionales con altos niveles de rentabilidad, que permiten mediante la ampliación de la fiscalidad de los gobiernos, incrementar de manera puntual los servicios de acceso general que mejoran las condiciones de vida de la sociedad en general (Ocampo, 2023).

Por ello, en contraposición a las corrientes hegemónicas del managerialismo, la profesora Nuria Cunill expone, en términos prescriptivos, las razones necesarias para un Estado en que la defensa de lo público sea una prioridad (Cunill, 2012). Ello requiere que la sociedad demuestre capacidades para enfrentar las corrientes privatizadoras que pretenden la corporización gubernativa. Esto es posible a partir de una democratización de la sociedad. Ella es impulsora de una recuperación de los sentidos de lo público, lo cual servirá para hacer frente a las presiones privatizantes que pretenden su reducción y difuminación. Cunnill destaca un sentido de lo público como normativo en términos de referir lo que es de todos. Esta noción interpela a la sociedad y se opone a lo privado en la forma principal de la economía de mercado.

No se puede expedir aún el acta de defunción al NPM como cierta literatura reciente lo señala, pues se evidencia que este, con algunas reconfiguraciones, sigue siendo la marca principal del modelo de la gerencia pública y de la AP en América Latina. Empero, existen nuevos desarrollos significativos hacia formas de gerencia diferentes que colocan los asuntos de la política y la democracia por encima del mercado, la eficiencia y la competitividad (Rosenbloom et al., 2022). En particular, se ha pretendido su superación, corrigiendo sus defectos más significativos ajustando la doctrina managerial pública. Además, se ha promovido un estatuto relevante de la gerencia pública con énfasis en nuevos marcos regulatorios desde el Estado para controlar, encausar y orientar los mercados1.

Ciertamente, emerge en el siglo XXI un paradigma que también surgió en los Estados Unidos y Europa en un diálogo donde ambas comunidades se han planteado correcciones o ajustes respecto del modelo del NPM. Se busca colocar de nuevo en el centro el llamado public interest, y en este ámbito se promueve lo que ahora se denomina nuevo servicio público (Pastor et al, 2020), las teorías de participación ciudadana, de rendición de cuentas, la literatura sobre el buen Gobierno, sobre el open government, transparencia y sobre la accountability marcan un sentido diferenciador. Ello vuelve a resituar la teoría de Dahl (1989) sobre la poliarquía y el pluralismo político como la base, desde el punto de vista de la ciencia política y de lo que debe ser la funcionalidad legítima del Estado.

Se hace imperativo por ello en la actual AP, la innovación en la gestión del recurso humano existente. Estas innovaciones aplicadas en cada contexto deben lograr la utilización del nuevo funcionariado público con las comunidades involucradas en los procesos para lograr la sinergia necesaria. La gestión pública actual es compleja y requiere de un adecuado manejo y conformación de lo que se llama redes de políticas en las que las diferentes organizaciones interactúan para el logro de objetivos que de manera individual no se concretarían; todo el andamiaje burocrático debe orientarse a la gestión por procesos, mediante la articulación de las personas al logro de las metas propuestas (Torrealba, 2022).

La nueva gerencia pública es el paradigma dominante. Se trata por lo tanto de promover el ejercicio de una ciudadanía activa desde organizaciones civiles. Estas son, “por lo tanto, portavoces del interés público y se constituyen por mandato expreso de la Constitución política” (Sánchez, 2003, p. 11). Estos stakeholders son comprendidos desde diversas instancias relacionadas con la soberanía del ciudadano, con la acción que desempeña este desde una organización política, desde el poder de fiscalización de las instituciones estatales y, por último, de como un ciudadano posee acceso a bienes y servicios públicos. En ese orden de ideas, el ejercicio de la ciudadanía está relacionado con el control de las acciones de sus gobernantes, ya que es importante que la función pública faculte y atribuya capacidad a las burocracias gubernativas siendo estas reguladas por la normatividad.

Como lo señaló el experto español Joan Prats (2003), en América Latina antes que pretender la destrucción de la burocracia estatal lo que se requiere es el fortalecimiento de la burocracia actualmente existente para buscar su mayor profesionalización e incorporar mejores criterios de racionalidad y objetividad en su gestión. Lo anterior se lograría estableciendo reglas de competencia y actuaciones claras para las burocracias públicas profesionales, y para los diversos grupos de interés que demandan el cumplimiento y la aplicación de políticas públicas.

En esta línea se ha enfatizado en la importancia de recuperar y actualizar la profesionalización de la función pública. Para de este modo dejar de lado la pretensión de un extendido desmantelamiento de la burocracia gubernamental. Y acotar los procesos de privatizaciones amplias de la primera generación de reformas del Consenso de Washington. Ello, porque se reconoce que en los principales ámbitos de la gestión pública esta cumple una función inevitable y necesaria. Se trata, más bien, de fortalecer y profesionalizar las capacidades del alto mando gerencial público, tanto en el nivel central de los Estados como en la gestión de los territorios, en los llamados gobiernos locales y regionales (Varela, 2015). También se reconoce la importancia de profesionalizar y alcanzar más altos niveles de experticia en los campos regulatorios en el ámbito de la justicia y en las propias funciones legislativas.

Los nuevos ciudadanos toman distancia de la lógica tradicional de la política, y de los viejos modelos de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil; dado que, como lo afirma el profesor Aguilar (2009), el Estado cada vez gobierna menos respecto del fuerte monopolio que ostentó en el pasado reciente bajo el esquema del Estado intervencionista de bienestar. Sin embargo, existe un matiz importante, el propio Aguilar (2009) precisa que, aunque esta gobernanza se asume naturalmente con perfiles horizontales interactivos y asociativos entre el Gobierno y la sociedad no se debe perder de vista la supremacía del Estado como ente regulador. Por lo tanto, a pesar de que haya una autorregulación entre Estado y sociedad, el primero siempre lleva la supremacía frente a la segunda. Por ello, la gobernanza actual debe ser estudiada en distintos campos: en el sector empresarial, en las organizaciones sociales y, por supuesto, en el Estado y en las relaciones internacionales.

Conclusiones

En términos de nuevas agendas públicas, estas emergen lejos de las viejas demandas y reclamos del industrialismo, alejadas de la priorización y centralidad de la lucha de clases. En la política actual, el quehacer de la política se basa en la desconfianza. Se llega al poder propiciando y motivando la desconfianza pública y cuando se ejerce el poder, entonces se configuran estrategias para generar confianza. En la base de dicha tendencia se vislumbra un supuesto: Es necesario para una mejor gestión pública garantizar un incremento considerable de la capacidad de fiscalización y control de los ciudadanos sobre el aparato de Gobierno. Después de décadas de intervencionismo estatal donde prácticamente todas las actividades políticas, económicas, sociales y culturales pudieron ser intervenidas, mediadas y controladas desde el aparato gubernamental, se considera por parte de numerosos analistas que es necesario establecer —tal como lo explicaron los teóricos políticos anglosajones— un sistema de frenos, contrapesos y controles que vaya más allá del diseñado al final del siglo XVIII por los constitucionalistas americanos, luego febrilmente acogido por las nuevas repúblicas americanas en el siglo XIX.

Ciertamente, los procesos de deliberación pública son mucho más complejos, controlables y controlados que en el pasado cuando el Estado tenía un control relativamente fuerte sobre la divulgación de la información. Había mecanismos y reglas claras para controlar los medios. Esto no quiere decir que haya desaparecido el control desde el Estado, sino que este ya no es tan efectivo. Todavía existe la normatividad que lo regula. Empero, aunque los medios de comunicación siguen en manos de grandes conglomerados, lo que acontece es que ese nivel ya no tiene el monopolio de la información que circula en la sociedad, debido a las transformaciones tecnológicas que le han dado voz a la ciudadanía, pero también a los calumniadores o manipuladores en el marco de la posverdad (Varela, y Tello, 2021). De otro lado, se ha reforzado igualmente el control digital desde los gobiernos respecto del propio aparato administrativo público y en la interacción con organizaciones empresariales y con las dinámicas de los mercados. Para ello se ha aprovechado la inteligencia artificial y los grandes datos que permiten en el rastreo de la vida personal social y organizacional de las comunidades. Así como el control migratorio, el control de fronteras y el control de gestión. El panóptico digital ha dado una gran capacidad a los decisores de tener información en tiempo real, fundamentada técnicamente en la minería de datos acrecentando el poder del Estado, pero en una modalidad distinta con bastante articulación con lo privado, con lo social e incluso con el mundo académico.

Así, se identifica un sentido topográfico referente al Estado como el lugar desde donde se gobierna a la sociedad. Esta triada (Estado-Gobierno-sociedad) no es dada como un hecho, sino como el resultado de una construcción permanente. La AP instrumentaliza a la larga las metas u objetivos estratégicos de las sociedades y de la ciudadanía. Esto se ejecuta desde el Gobierno y también desde del mercado en la triple arquitectura entre Estado, mercado, y sociedad civil. En la democracia, lo público supone una sociedad que se gobierna a sí misma. Definir lo público pasa por lo social, por el Estado y por las fuerzas que definen las relaciones fácticas según los actores participantes y comprometidos. Aquí, por supuesto partimos de las limitaciones del sistema democrático. De este modo, el problema no será tanto optar por la defensa a ultranza de lo público; se trata, más bien, de hallar un límite dentro del cual sea posible integrar ambas lógicas: la del manejo de lo público y la del mercado. Esto requiere de una “democratización de la sociedad” la cual aparece como condición de democratización del Estado.

Las políticas públicas por sí solas no existen. Las políticas públicas existen porque el régimen administrativo público, la public administration y el public management las ejecutan e instrumentalizan. Son las correas de transmisión, los vehículos interorganizacionales a través de los poderes públicos, no solo desde el ejecutivo, que concretan lo que se llamaba el Estado en acción. En suma, caracterizaríamos las diferencias entre este nuevo modelo de profesionalización público, frente a los viejos esquemas del Estado del bienestar, en que las tendencias más recientes buscan deliberadamente la convergencia entre actores públicos y privados. Manteniendo las lógicas manageriales en el funcionamiento de los gobiernos y delegando, igualmente, parte de sus funciones en esquemas de externalización u outsorcing con empresas.

Finalmente, un aspecto que se ha revitalizado en el discurso managerial público es el de la repolitización de la ciudadanía, en términos de rendición de cuentas y transparencia como atributos recurrentes de la gestión pública. Así, un campo en que se dan desarrollos significativos es el de la gobernanza, tratando de servirse desde la AP de la documentación y producción intelectual que proviene de la ciencia política. La nueva gobernanza es el foco principal del pensamiento de la AP, incluyendo cambios que reflejan el modelo anglosajón en donde este tipo de asuntos se han venido discutiendo. Por ello, es necesario acercar la ciencia política, la filosofía política, la reflexión sociológica, la economía de lo público la economía institucional y la antropología y otros al campo disciplinar de la AP para forjar un diálogo que permita generar originalidad a la AP latinoamericana