Recibido: 12 de agosto de 2023; Aceptado: 6 de octubre de 2023

Repercusión del proceso de estratificación socioeconómica sobre el bienestar social: una aproximación para la ciudad de Bogotá*

Impact of the socioeconomic stratification process on social welfare: an approximation for the city of Bogota

Resumen

El objetivo de esta investigación es el de indagar respecto al proceso de estratificación socioeconómica como mecanismo de organización social y si este ha tenido alguna incidencia sobre el bienestar de los ciudadanos. Para ello, se describe el proceso de estratificación para evaluar los componentes de acceso a servicios públicos (agua y alcantarillado), junto a salud y vivienda, mediante la recolección de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el portal SaluData para un periodo de tiempo comprendido desde 1996 hasta 2019. De acuerdo con las cifras, la estratificación ha sido útil como un instrumento de focalización de personas económica y socialmente menos favorecidas; sin embargo, es incierta la magnitud del alcance de los programas sociales que surgen a partir de esta, ya que se presentan sesgos de información, donde individuos que tienen una buena posición económica son beneficiados con subsidios, siendo este un detonante de la desigualdad social.

Palabras clave:

medición de pobreza, bienestar, movilidad, política gubernamental, desigualdad.Abstract

The objective of this research is to investigate the process of socioeconomic stratification as a mechanism of social organization and whether it has had any impact on the welfare of citizens. To this end, the stratification process is described to evaluate the components of access to public services (water and sewage), along with health and housing, through the collection of data from the National Administrative Department of Statistics (DANE) and the SaluData portal for a period of time from 1996 to 2019. According to the figures, stratification has been useful as an instrument for targeting economically and socially less favored people; however, the magnitude of the scope of the social programs that arise from it is uncertain, since there are information biases, where individuals who have a good economic position are benefited with subsidies, being this a trigger of social inequality.

Keywords:

measurement of poverty, well-being, mobility, government policy, inequality.Introducción

Un sistema social es un conjunto de individuos que interactúan y se relacionan entre sí, primando la necesidad de realizar intercambios para asegurar la subsistencia de cada uno de sus integrantes; de igual manera, se debe garantizar el cumplimiento de valores sociales consiguiendo un orden dentro del mismo, donde los agentes deben comportarse de acuerdo con un conjunto de leyes, reglas y símbolos propios de la cultura de cada sociedad. Por lo anterior, el proceso de estratificación, parte del estudio de lo que cada miembro del sistema social de un país, departamento, ciudad o barrio pueda aportar a este para contribuir a su construcción, mantenimiento y mejora, a nivel social, económico y político (Parsons, 1966 citado en Duek y Inda, 2014).

Mediante esta forma de organización, los individuos son encasillados jerárquicamente para poder visualizar las diferencias existentes de cada grupo que son explicadas en gran medida por la brecha en el nivel de ingresos, limitando el acceso a elementos que son indispensables para el desarrollo de la vida, tales como los servicios vitales (agua, luz, gas), educación, salud y vivienda (Parsons, 1966 citado en Duek y Inda, 2014).

Respecto a la estratificación de la urbe de Bogotá como instrumento primordial para saciar las necesidades básicas de los ciudadanos más vulnerables (Stapper, 2009), y con la implementación de la Ley 142 de servicios públicos domiciliarios, además teniendo como una de las medidas de segmentación social a los criterios físicos de la vivienda y al equipamiento urbano en los estratos del cuatro al seis (medio-elevado y alto), habitan principalmente personas con ingresos altos que tienen mayor acceso a los diferentes elementos de confort social. Por otra parte, en los estratos medio y bajo, es decir estratos del uno al tres, están los habitantes que, en muchas ocasiones, no pueden cubrir sus necesidades básicas debido a que perciben una renta menor.

Uribe et al. (2006) y Pardo (2021) evidenciaron cómo la estratificación a modo de sistema de orden social ha servido para la focalización de diferentes programas sociales, en aras de ayudar a los individuos clasificados en los estratos menos favorecidos; pero esto bajo la consecuencia de tener una brecha más profunda entre los individuos con una situación económica más ventajosa y los considerados económicamente no favorecidos.

Esta investigación describe el proceso de la estratificación social en Bogotá desde 1996 hasta 2019, y menciona los distintos programas de índole social que surgieron a partir de este. Los índices que se usaron en el desarrollo miden la pobreza multidimensional en diferentes componentes del bienestar social, como: el índice de Gini, el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el índice de movilidad social; lo anterior con la finalidad de conocer si ha variado el nivel de bienestar de los bogotanos por medio del análisis gráfico que permita evaluar la incidencia de la estratificación en la ciudad.

Aparte de la introducción, este texto está compuesto por cuatro apartes, en el primer aparte, se presenta la literatura teórica relacionada con la estratificación y el bienestar social, realizada por autores nacionales e internacionales. En el segundo aparte, se aborda la metodología y datos utilizados para la realización de la investigación. En el tercero, se realiza un análisis de los resultados obtenidos y, en el último aparte, se presentan las conclusiones y recomendación de política del estudio realizado.

Marco de referencia

Estratificación

Para Marinho y Quiroz (2018), la estratificación consiste en recaudar de los estratos altos o de mayor capacidad económica, un sobrecosto destinado a completar los subsidios para los estratos bajos en el pago de servicios y soporta un régimen de recursos cruzados. A partir de esto, Uribe-Mallarino (2008), parte de la perspectiva de la población para estudiar la estratificación como un sistema clasificatorio en evolución y realiza encuestas (diferenciando marcadores lingüísticos por estrato y nivel educativo, entre otros), para mostrar que la focalización de los subsidios se dio con la búsqueda de la apertura económica. Mientras que Molinares (2019), toma un enfoque desde la estructura del Estado (conveniencia política, corrupción administrativa o errores humanos), para concluir que se dio por la situación de pobreza del país y la búsqueda del bienestar de la población.

En cuanto a la estratificación de las viviendas, se realiza un proceso de caracterización con base en la ubicación, vías de acceso, población, características físicas, sector, nivel de contaminación e ingreso por habitante (Lagos Munevar, 2015). (Uribe-Mallarino y Jaramillo-Marín, 2016), dicen que la clasificación de viviendas permite asignar un régimen diferencial en términos del impuesto predial y de servicios domiciliarios. Para Gallego et al. (2014), el avalúo de viviendas puede ser una buena herramienta para implementar políticas de redistribución del ingreso efectivas sin que haya desincentivos productivos, ya que se acerca más a las condiciones socioeconómicas que tienen las familias.

Con la estratificación, Uribe-Mallarino (2008) y Molinares (2019), concuerdan en que el acceso a servicios públicos mejoró; además, Diaz Salamanca y Cruz Ruiz (2018), resaltan el principio de solidaridad y redistribución de ingresos. Sin embargo, Molinares (2019), expone que los efectos de esta focalización no se reflejaron en la calidad de vida de las personas, en cambio aumentó la discriminación, la segregación social en el país y las fallas en la implementación de los programas sociales. Por su parte, Uribe-Mallarino (2008), enmarca la existencia de una jerarquía social que limita las oportunidades de desarrollo.

La estratificación es un sistema que tiene fallas, entre estas, que no refleja de forma eficiente la capacidad de pago de los hogares a causa de los instrumentos de redistribución, pues son influenciados por cuestiones políticas (Rosero, 2004). Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2019), la principal problemática de los hogares subsidiarios es la relación entre los estratos reales con los ideales, ya que se evidencia que se ha incrementado los estratos subsidiarios, excluyendo a posibles contribuyentes.

Además, se evidencia una contradicción a la hora de recolectar los impuestos que tienen como finalidad, financiar los subsidios para la población vulnerable; esta población está incluida dentro del cobro de estos (Parra, 2011 citado en Sepúlveda 2014). Para Azevedo y Bouillon (2010), la focalización de subsidios se desvía al incluir hogares de ingresos medios y altos (errores de exclusión e inclusión); así mismo, destaca que las tarifas de cobro para los diferentes estratos son bastante similares. Según Lagos Munevar (2015), la población registrada en los estratos de mayor contribución, es menor en comparación a los registrados en los estratos más bajos; por lo tanto, la mayor parte de la población es propensa a recibir subsidios.

Uribe-Mallarino (2008), identifican por medio de encuestas, tres comportamientos significativos de los beneficiarios de subsidios: primero, dependencia de los programas de protección estatal que señala el grado de adhesión a los subsidios y programas públicos focalizados como estrategia contra la pobreza. En segundo lugar, aceptación de la protección institucional, y tercero, reconocimiento y cumplimiento.

También, Gallego et al. (2014) a lo largo del proceso de otorgamiento de subsidios, recalcan la pérdida de transparencia por la ineficiencia del gasto público y el desfase presupuestal del Estado. Por otro lado, es complejo identificar los grupos potenciales para acceder a programas sociales y esto conlleva a que no todas las personas puedan acceder (Uribe-Mallarino y Jaramillo-Marín, 2016).

Por ello, se debe reestructurar el sistema, ya que, por un lado, los estratos más bajos no alcanzan a suplir sus necesidades básicas y sólo se deberían subsidiar a los hogares con pobreza extrema (Parra, 2011 citado en Sepúlveda Rico, 2014). Por otro lado, según Uribe-Mallarino et al. (2006), como consecuencia de la estratificación, al examinar las capas jerárquicas de una sociedad, evidencian la polarización de los estratos extremos, que ocasiona un cambio en la estructura mental y por ende se fragmenta el tejido social. Por su parte, Fleischer y Marín (2019), examinan la estratificación desde el deseo de excluir y privatizar, más no de integrar para concluir que no hay movilidad libre en el territorio, convirtiéndose en parte del imaginario de la cultura urbana.

La estratificación afecta otros ámbitos además del de brindar subsidios para servicios públicos. Según Martínez (2005), es evidente que afecta las oportunidades de educación, concordando con Muñoz y Almendralejo (2013), al añadir que la desigualdad de clases es la causa que genera la desigualdad de oportunidades en educación, y con Solís y Blanco (2014), recalcando que, bajo condiciones de una oferta estratificada, incluso una alta cobertura, puede ocultar grandes desigualdades sociales, ya que la inequidad no deriva de las oportunidades de estudiar, sino del tipo de institución en la que se estudia.

Bienestar social

Respecto al servicio de agua y alcantarillado, Ferro y Lentini (2012) en su estudio del sector de agua potable en algunos países de América Latina, destacan el predominio de las tarifas no lineales, las cuales consisten en asignar precios diferentes a un mismo servicio acorde a distintos parámetros. Notaron que algunos gobiernos implementaron programas de acceso a estos servicios y señalan que el problema central es el diseño en el otorgamiento de subsidios. En la ciudad, las tarifas de consumo juegan un papel fundamental en el acceso a este servicio, el costo del metro cúbico es en promedio de $2.478 pesos, siendo el más caro del país, por lo que puede tener incidencia en el nivel de bienestar de los habitantes (EAAB, 2021).

Con la finalidad de garantizar el acceso al servicio de agua y alcantarillado a las familias que se encuentran clasificadas en los estratos uno, dos y tres, se contempla el programa del Mínimo Vital de Agua, mediante el Decreto 064 de 2012, en donde cada alcaldía establece un valor mínimo y un valor máximo para subsidiar, medido a través del número de metros cúbicos consumidos al mes (EAAB, 2021). En cuanto a la tenencia de vivienda, debido al problema en la aceptación y actualización de estratos de las personas y la falta de instrumentos de focalización, se da la nueva estratificación como elemento de política pública basada en las características del hogar. Una de las variables más importantes es el Valor Unitario Integral (VUI), que evalúa el predio independiente de la manzana y la situación socioeconómica, reduciendo así los errores de exclusión e inclusión (Alcaldía de Bogotá, 2021).

Como estrategia para aumentar la tenencia de vivienda, la Corte Constitucional expidió la Ley 546 de 1999, marco de vivienda, en donde la conversión de créditos hipotecarios1, sería en Unidades de Valor Real (UVR) con base en el comportamiento diario del IPC y no en la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), (Universidad del Rosario, 2007). Luego, en el año 2018, surge el programa Mi Casa Ya, con el Decreto 324, en el que se otorgaron 2.000 subsidios a hogares con ingresos inferiores a $3.634.104 (Alcaldía de Bogotá, 2021).

En el ámbito de la salud en 1965, el 8,8 % de la población nacional, tenía acceso al sistema en el que predominaba una tendencia que indicaba que a medida que aumentaba el ingreso, también lo hacía el número de afiliados; no obstante, tenía deficiente cobertura, por lo que en 1975 se fundó el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo propósito fue trabajar para ampliar la cobertura y brindar un mejor servicio. Con su gestión en 1976, la cobertura del servicio llegó al 16 % de la población nacional y en el periodo de 1986-1989 alcanzó el 24 %. Hasta ese momento, las políticas gubernamentales estaban orientadas a subsidiar el lado de la oferta, y según lo encontrado por el SNS, la población no accedía por la poca capacidad de pago que tenían. Es por ello que en 1993, mediante una reforma gubernamental se implementaron los subsidios para los usuarios del servicio de salud; con esto, en 1997 el 47 % de la población nacional ubicada dentro del umbral de pobreza tenía acceso al sistema de salud (Tono, 2000).

Para agrupar a la población en situación de pobreza, se crea el Sisben2 en 1995, que focaliza subsidios de diferente índole, entre ellos a la salud. Siendo así, que para lograr ser beneficiario y acceder de manera gratuita o a bajo costo, los interesados deben cumplir ciertos requisitos tales como pertenecer al nivel uno o dos, o ser parte de los siguientes grupos: madres sustitutas, población infantil en condiciones de vulnerabilidad, comunidades indígenas o población desmovilizada (Adres-fosyga, 2021). Otra variable tomada en cuenta para acceder al Sisben, es el estrato, se estima que el 75 % de las viviendas registradas en las bases de datos del sistema, pertenecen a estratos bajos (Secretaría Distrital de Planeación, 2014).

Debido a que la salud es concebida en la constitución como un derecho fundamental, el Gobierno ha tenido la obligación de garantizar el acceso a este servicio; sin embargo, históricamente su calidad ha sido tema de controversia, puesto que ha marcado la fragmentación por las diferencias en las capacidades de pago, evidenciando que personas que tienen los medios para cotizar a salud privada, gozan de un mejor servicio.

Por último, la movilidad social depende del ingreso y la educación de los padres de familia, que afecta la escolaridad de sus hijos y sus oportunidades futuras (Azevedo y Bouillon, 2010). En Bogotá, entre 1978 y 1998, el índice de movilidad social fue de 0.40, con una inmovilidad alrededor del 75 % (Pontificia Universidad Javeriana, 2008); sin embargo, el índice en 2010 aumentó a 0,62 por la reducción de la desigualdad en el ingreso (Galvis y Roca, 2014).

Con base en las perspectivas revisadas, se encontró que en el actual sistema de estratificación que tiene la ciudad, se están presentando enormes sesgos, ya que, al considerar mayormente los criterios físicos de la vivienda, se están pasando por alto otras formas que permitirían clasificar de manera más eficiente a la sociedad, como el ingreso. Se ha evidenciado que por la tenencia de inmuebles de naturaleza patrimonial (clasificados en estrato uno), los dueños se ven beneficiados con subsidios a los servicios públicos; sin embargo, lo que no se estudia a fondo en el momento de realizar estas asignaciones es el nivel de renta, generando errores de inclusión y exclusión.

Metodología

Datos

El trabajo del proceso de estratificación socioeconómica en la ciudad de Bogotá es de carácter descriptivo y comparativo. Al abordar un tema tan amplio y basado en la revisión de literatura publicada desde 1998 hasta 2019 (no se profundizó en la pandemia ya que se requeriría de un estudio más extenso), se centró en el análisis de los programas sociales vinculados a la búsqueda del bienestar por medio de los servicios públicos (agua y alcantarillado), vivienda y salud, mencionando los diferentes programas sociales que están motivados por la evidencia de las necesidades básicas insatisfechas, medidas por indicadores como el índice de pobreza multidimensional, el indicador de Gini y el índice de movilidad social.

En cuanto a la recolección de información, se emplearon las bases de datos tomadas del Dane, como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) con datos disponibles desde 1997, utilizada para evaluar las variables con relación a la vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos), educación, salud, fuerza de trabajo, ingresos, gastos y tenencia de vivienda (DANE, 2021). Además, se empleó la encuesta multipropósito, como un mecanismo para obtener información sobre las condiciones de vida de los habitantes (composición de hogar, capacidad de pago, condiciones habitacionales, cobertura y calidad de servicios públicos) de los años 1991, 1993, 2003 y 2007. Adicionalmente, se tomaron los datos proporcionados por el Sistema Único de Información de servicios públicos (SUI) sobre el servicio de agua y alcantarillado desde 2005 (SUI, 2021). También del portal SaluData, que se ha encargado de hacer la medición a nivel distrital del índice de Gini desde 1996 hasta 2018.

Estrategia empírica

El índice de pobreza multidimensional, se abordó desde el año 2010 hasta 2018, el cual permitió medir las limitaciones que enfrentan las personas que son categorizadas como pobres, en relación con el acceso a recursos vitales como salud, educación, empleo, entre otros. Se debe tener en cuenta que este índice únicamente muestra las cifras de las personas que viven en pobreza, sin especificar en qué grado, por ejemplo, si es pobreza extrema. Mientras que la pobreza monetaria, identifica a las personas pobres mediante la medición y comparación de sus ingresos per cápita en términos porcentuales, y deja ver qué tan alejados o cercanos están estos de la línea de pobreza (DANE, 2019).

En su medición, se pueden utilizar distintas metodologías, la que se describe a continuación corresponde al método Alkire Foster, que combina algunas medidas comunes multidimensionales utilizadas en varios países. Primero, hay que identificar el grupo de individuos a los cuales se les va a realizar la medición según cada dimensión y también las líneas de privación que se encuentran en el país. Es importante tener en cuenta que cada dimensión puede tener su propio indicador para facilitar su análisis y poder establecer las líneas de privación. Una vez realizado todo lo anterior, se procedió a realizar un promedio ponderado del número de personas que se encontraban privadas en cada una de las dimensiones, y se realizó la fijación de una segunda línea de pobreza que estableció el número de indicadores que muestran a las personas que ya estaban identificadas como pobres a nivel multidimensional (MPPN, 2021).

Luego, se calculó la tasa de recuento o de incidencia de la pobreza , que parte del cociente entre el número de personas catalogadas como pobres y la población total. Posteriormente, se calculó (A) sumando el número total de privaciones que sufre cada pobre y dividiéndolo por el total de personas pobres. Con estas dos tasas (H) y (A), se procedió a calcular el MPI de la siguiente manera, y su interpretación dependerá de la ponderación de cada una de las dimensiones de bienestar medidas (MPPN, 2021).

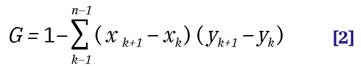

Por el lado del índice de Gini, es la medida más utilizada para medir la desigualdad en los ingresos de las personas en un país, ciudad o región. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde cero indicaría que existe igualdad entre los ingresos de los ciudadanos, y uno es total desigualdad, significando la existencia de una fuerte concentración de los ingresos (DelSol, 2021). Se calcula de la siguiente manera.

Donde la variable X significa la proporción acumulada de población y la variable Y representa la proporción acumulada de ingresos; se mide a lo largo del tiempo (subíndices k+1 y k). Éste es un indicador muy coherente con el objetivo de la investigación, ya que proporciona información precisa respecto a la desigualdad.

Resultados

Descriptivos

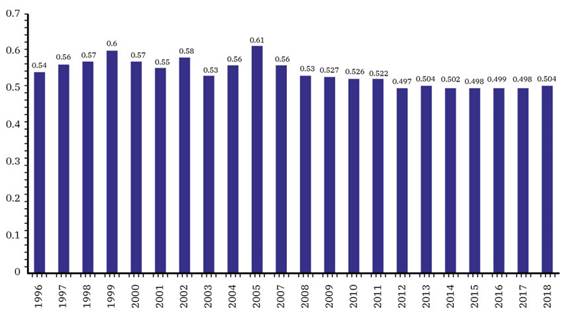

En la figura 1, puede observarse la tendencia del índice de Gini desde 1996 hasta 2018 en la ciudad de Bogotá. Se puede interpretar que en los años 1999 y 2005 se obtuvieron los coeficientes de desigualdad más altos, siendo de 0,6 y 0,61 respectivamente. El incremento en estos años estuvo asociado a que en la ciudad se incrementó la población, debido a que el nivel de ingresos era superior al de otras ciudades, lo que generó mayor desigualdad; es decir, en estos años se presentó efecto concentración de los ingresos (Sánchez-Torres, 2017). A partir de 2007 hasta 2017, el índice de Gini se redujo considerablemente. Entre los años 2010 a 2015, las políticas del Gobierno incidieron en la disminución del índice, con programas como Más familias en acción y Red unidos; además de encontrarse una mejora en el mercado laboral que impulsó la reducción en la tasa de desempleo de la ciudad (DNP, 2019).

Figura 1: Índice de Gini Bogotá 1996-2018

Por lo anterior, el gobierno debería seguir trabajando en la búsqueda de estrategias más eficientes, que generen una verdadera disminución del índice de Gini; entre ellas, mejorar el sistema tributario eliminando excepciones en la recaudación, reduciendo la informalidad y aumentando la productividad empresarial.

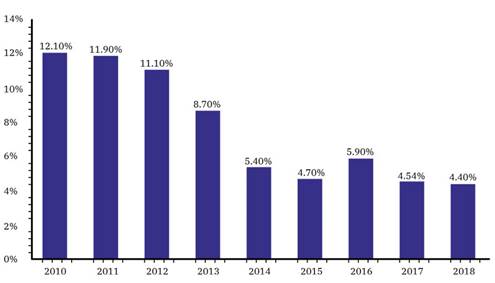

En la figura 2, se observan los resultados del índice de pobreza multidimensional para el periodo comprendido entre 2010 y 2018. El índice a lo largo de esta década tuvo una tendencia a la baja. El año 2010 fue el más alto siendo de 12,1 %, mientras que, en el año 2018 se obtuvo el menor índice, siendo de 4,4%. Esta disminución se puede relacionar a factores macroeconómicos como la disminución del desempleo y una mejora en las dinámicas del consumo de bienes y servicios debido a una pequeña reducción en el costo de vida. En la ciudad, la línea de pobreza para el último año analizado fue de $278.129 pesos, considerando que el 2,5 % de la población se encontraba en una situación de pobreza extrema (SaluData, 2018). Esto hace referencia a que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, el acceso a agua potable, una vivienda digna y acceso al sistema de salud y educación.

Figura 2: Índice de pobreza multidimensional Bogotá 2010-2018

Según lo anterior, se debe incentivar la creación de programas enfocados en la población que se encuentra en pobreza extrema, por ejemplo, brindar educación desde la primera infancia hasta la educación superior gratuita y de calidad (profesores capacitados, alimentación, infraestructura adecuada) para generar movilidad social al tener oportunidades de mejorar la calidad de vida.

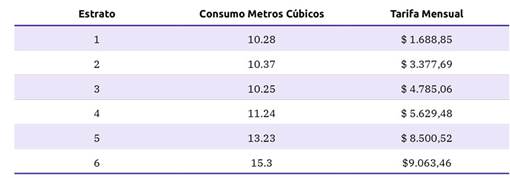

En la tabla 1, se revisan datos asociados al acceso a servicios de acueducto y alcantarillado, vivienda y salud. Además, ilustra de una manera clara el consumo en metros cúbicos de agua por habitante, según su estrato en la ciudad de Bogotá y las tarifas por metro cúbico en promedio.

Fuente: elaboración propia con base en Acueducto (2021), El Tiempo (2020).Nota: Cifras en pesos colombianos.

Tabla 1: Consumo de agua mensual y tarifas en promedio por estratos

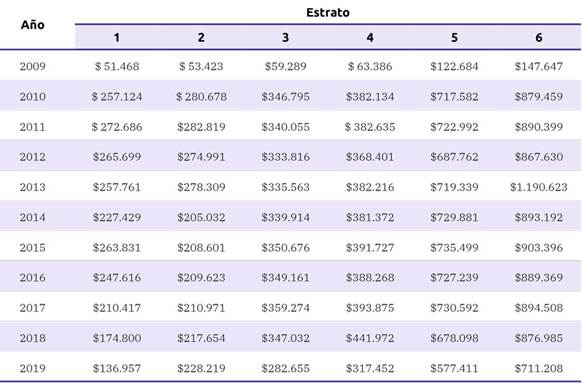

Se puede interpretar que los estratos que tienen un consumo elevado de agua son el 4, 5 y 6, por ende, pagan una tarifa de consumo mayor, mientras que los estratos bajos presentan un consumo mucho menor y la tarifa que pagan es inferior; sin embargo, como se puede observar en la tabla 2, el gasto de consumo de agua en los últimos once años ha venido incrementándose en todos los hogares, especialmente en los de estratos menores. Los estratos más altos pagan en promedio $3.680 pesos por metro cúbico, mientras que los estratos inferiores $1.661 pesos. (EAAB, 2021).

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2021). Nota: Cifras en pesos colombianos

Tabla 2: Gasto en agua y alcantarillado en promedio anual Bogotá 2009-2019

Además, es posible que, debido al proceso de estratificación en la ciudad de Bogotá, se hayan obtenido grandes avances en cuanto a la cobertura del servicio básico del agua, al permitir la identificación de hogares más vulnerables mediante el Programa del Mínimo Vital de Agua, donde el estrato 1 cuenta con mayor participación (70 %), seguido por el estrato 2 con 40 % y por último el estrato 3 con el 15 % (EAAB, 2021). Cabe recalcar que la principal falencia de estos subsidios, son los sesgos de información nombrados anteriormente, por lo que debería implementarse otra forma de focalización adicional a la estratificación.

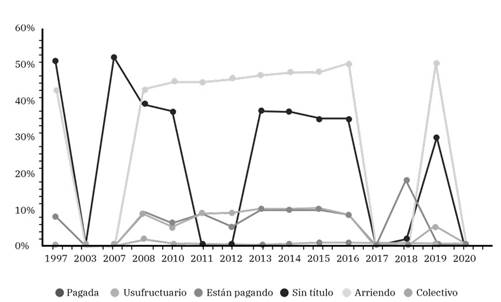

Por otro lado, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), en la figura 3, se tomó la tenencia de vivienda en Bogotá sujeta a las siguientes variables: pagada, están pagando, arriendo, usufructuario (con permiso del propietario sin pago alguno), sin título y colectiva.

Figura 3: Tenencia de vivienda en Bogotá 1997-2020

Se evidenció que desde 1997 a 2003, la tenencia de viviendas cayó significativamente por la disminución del desembolso del sector financiero. La construcción de viviendas pasó del 2,7% del PIB en 1996 al 0,5 % en 2004 y la cartera hipotecaria del 11 % del PIB en 1998 a 5,9 % en 2004. Por ello, la Corte Constitucional expidió la Ley 546 de 1999, donde se aprobaron beneficios a los afiliados de las cajas de compensación familiar y se decretaron subsidios con la Ley 142 de 1994 a las poblaciones vulnerables (Universidad del Rosario, 2007). El programa Mi Casa Ya, ha permitido el aumento del porcentaje de personas que están pagando vivienda. No obstante, es difícil reconocer si esto ha generado cambios en el bienestar en términos de tener la plena capacidad de cubrir las necesidades más básicas.

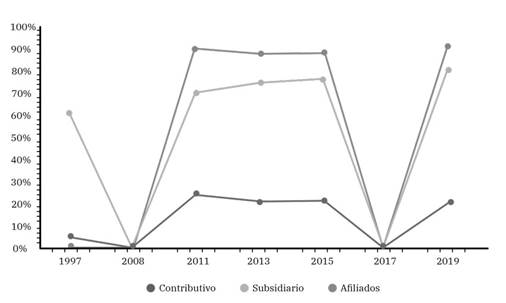

Respecto al ámbito de la salud, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), en la figura 4 se analizaron los regímenes de afiliación contributivo, subsidiado y afiliado.

Figura 4: Tipo de régimen de afiliación a salud de los usuarios Bogotá 1997-2019

Es posible interpretar que en el periodo comprendido entre 2008 a 2016 y en el año 2019, más del 90 % de la población en Bogotá estaba afiliada al sistema de salud, de los cuales, cerca del 20 % recibieron un subsidio por parte del Gobierno, a través del Sisbén como un sistema importante en la focalización de ayudas que se centró en personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

El aumento del acceso al sistema de salud se da por la implementación de políticas públicas, como los subsidios a la demanda, que son asignados por el Sisbén. Estos subsidios tienen en cuenta la estratificación en su metodología, la cual podría afectar positivamente el bienestar de la población, aunque no es posible considerar solo una razón, ya que son diversos los factores que afectan el acceso entre ellos, el ingreso o la cobertura del sistema de salud, que no se encuentran dentro del foco de estudio de la presente investigación.

De acuerdo a lo anterior, se contrasta el pensamiento de justicia de John Rawls, que establece una situación imaginaria conocida como la posición originaria, partiendo de esta, la lotería natural y social, los cuales son conceptos claves que regirán en la sociedad para lograr las mismas libertades (donde no sucede en la movilidad social) e igualdad de oportunidades (de igual manera en la falla de los sesgos de información, falencias existentes en la asignación de los subsidios y la garantía de los derechos por problemas corruptivos, tributarios, sociales y políticos presentados en la ciudad), de forma que sea como un juego de azar; es decir, el individuo no conocerá (velo de la ignorancia) en el primer caso las capacidades inherentes de la persona y en el segundo respectivamente, el estrato o condición socioeconómica en donde empezará su vida (Navarro, 2011).

Conclusiones

El análisis teórico y grafico permitió conocer si ha variado el nivel de bienestar de los bogotanos, lo que permitió evaluar la incidencia de la estratificación en la ciudad. Además, que la estratificación en la ciudad de Bogotá se dio por la reglamentación de la Ley 142 de servicios públicos domiciliarios, con el fin de otorgar subsidios a los residentes más pobres, siendo esta ley vigente, utilizada únicamente en el país (Pardo, 2021).

El problema que se evidenció es que la mayoría de los ciudadanos se encuentran en los estratos bajos y aunque los programas sociales que han surgido podrían representar una mejora en el bienestar por los beneficios que estos conllevan, es complejo realizar la focalización de subsidios en los ámbitos de servicios públicos, salud y vivienda, por lo que se debe trabajar para mejorar los filtros de acceso, para que estos logren ser recibidos por las personas que realmente lo necesitan y se refleje el principio de diferencia de Rawls, donde los beneficios de los favorecidos estén en servicio de los menos favorecidos, buscando la igualdad y la equidad.

En cuanto a la movilidad social (de nuevo siguiendo el principio expuesto por Rawls de las mismas libertades, por ende, libertad de movimiento), no se evidencia que se cumpla el concepto de redistribución justa, ya que, los ingresos y la educación de los padres son los factores que determinan la movilidad de sus hijos lo que genera un ciclo vicioso, con una división más notoria entre ricos y pobres. Además, se añade el incumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, al no garantizar a todos oportunidades reales, causado por las diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas. Esto hace que, como lo menciona (Ardila, s.f. citado en Pardo, 2021), “la estratificación formalizó, desde el Estado, la desigualdad a través de un sistema de organización territorial que nos segrega como sociedad”; por ende, se concluye que existen problemas desde la implementación de la estratificación que, junto con los demás factores que nos aquejan, han llevado a que no se contribuya a una redistribución justa, a cambio de un estado de segregación como efecto simbólico de la jerarquización en nuestra sociedad.

Recomendaciones, es necesario contar con mayor participación por parte del Gobierno nacional, puesto que, las medidas adoptadas en términos empíricos han sido ineficientes para alcanzar el principio constitucional de igualdad de oportunidades. También, es imprescindible replantear la metodología de estratificación si se quiere lograr una Colombia igualitaria en los términos que examinó esta investigación.