Recibido: 12 de junio de 2023; Aceptado: 8 de agosto de 2023

Los grupos de discusión como técnica para la construcción y percepción organizacional en entidades públicas

Discussion groups as a technique for the construction and organizational perception in public entities

Resumen

El interés de este artículo se basa en el uso de grupos de discusión como una técnica que produce diálogo, colaboración y comunicación interactiva. El objetivo es construir una percepción organizacional y mostrar de qué manera dicha técnica se estructura y planifica, teniendo en cuenta sus fundamentos epistemológicos. La metodología es una investigación de acción-participación, con grupos de discusión en una propuesta que de manera transversal indaga sobre conocimientos, actitudes y prácticas de las entidades y funcionarios públicos como directivos, coordinadores y funcionarios públicos de entidades de salud, educación de las alcaldías municipales en los departamentos de Caldas y Quindío. Los resultados de su implementación favorecen un horizonte dialógico de interacción, los datos surgen de la voz activa de los participantes, poseen un carácter ontológico y subjetivo que deriva su éxito de la dialogicidad. Como conclusión se presenta una propuesta de alto nivel cultural, interactivo y semiótico acerca de lo que se piensa, se siente y se percibe sobre las entidades públicas.

Palabras claves:

grupo, discusión, investigación, acción comunitaria, participación social.Abstract

The interest of this article is based on the use of discussion groups as a technique that produces dialogue, collaboration, and interactive communication. The objective is to build an organizational perception and show how this technique is structured and planned, considering its epistemological foundations. The methodology is action-participation research, with discussion groups in a proposal that transversely inquiries about knowledge, attitudes and practices of entities and public officials such as managers, coordinators and public officials of health entities, education of mayors’ municipalities in the departments of Caldas and Quindío. The results of its implementation favor a dialogic horizon of interaction, the data arise from the active voice of the participants, they have an ontological and subjective character that derives its success from the dialogicity. As a conclusion, a proposal of a high cultural, interactive, and semiotic level is presented about what is thought, felt, and perceived about public entities.

Keywords:

group, discussion, research, community action, social participation..INTRODUCCIÓN

La técnica de grupos de discusión es de gran utilidad en investigaciones cualitativas en las que es preciso construir opinión, percepción o redes de comunicación, a través de la participación de los actores involucrados en la propuesta. El origen de esta se remonta a las primeras tres décadas del siglo XX, a partir de las experiencias de los grupos de discusión, implementadas en estudios de mercadotecnia realizados en Estados Unidos. Años más tarde, Cataño y Merton (2006) perfecciona, define y la establece como metodología, empleando diferentes estrategias de diálogo social y organizacional. En España, los aportes de Ibáñez (1979), fueron importantes para posicionarla en el escenario investigativo hispanohablante y ajustar sus principios, componentes y estructuras metodológicas a las diversas circunstancias culturales de estos países.

En este artículo, de corte descriptivo analítico, se comparten los hallazgos teóricos extraídos de una experiencia práctica, implementada con funcionarios públicos de la salud, la educación y la administración local en los departamentos colombianos de Caldas y de Quindío. La técnica de grupos de discusión fue utilizada para construir percepción organizacional acerca de lo imprevisto en el diseño de un modelo de gestión eficaz en el marco estructural y organizativo de dichas instituciones. El método base para la coordinación de las acciones investigativas, es la investigación acción - participación con un diseño emergente y una inmersión en campo, caracterizada por la gestión de actitudes, aptitudes y capacidades de empoderamiento personal, liderazgo resonante y competencias dialógicas (Arboleda, 2008; Bonilla Loyo et al., 2017).

La tesis específica que se argumenta en el corpus teórico propuesto tiene como hilo conductor que los grupos de discusión son una fuente de riqueza metodológica y práctica para construir percepción de las entidades públicas en diferentes temas que corresponden a sus dinámicas de funcionamiento, liderazgo proyección a la comunidad, gestión del capital intelectual y desarrollo del talento humano. Se comprueba que, a partir de su aplicación en diversos contextos investigativos, los funcionarios pueden participar en la construcción de una episteme solidaria, que tiene como punto nodal la libre expresión libre, autónoma y fluida de sus opiniones, perspectivas, pensamientos y sentimientos, en un entorno de diálogo, interlocución e incluso de confrontación de opiniones, que está por encima de los reduccionismos propios de una racionalidad técnica, instrumental y cerrada.

Las conclusiones muestran que los grupos de discusión pueden utilizarse de manera independiente o en articulación de otras técnicas de investigación, cuando el investigador cualitativo tiene como interés conocer la experiencia y la opinión de las personas que forman parte de una organización publica que, en otras circunstancias, no encuentran los canales para comunicar sin barreras, el modo subjetivo y particular, su modo de percepción de lo que acontece con el clima laboral, las relaciones interpersonales, los mecanismos y procedimientos de administración, la atención al usuario y la evaluación de desempeño, entre otras variables y aspectos que se instauran en el campo perceptivo. En este caso, no se muestran resultados sobre el tema que orientó la discusión en la práctica investigativa a la que se hace referencia, por cuanto se hace centro en la técnica propiamente dicha y lo que esta representa desde el punto de vista metodológico, pragmático y operativo.

MÉTODO

Tipo de investigación

La metodología de este proyecto se encuentra basada en la investigación acción - participación, a partir de una implementación en las áreas administrativas y organizacionales de instituciones públicas, de salud, educación y administración local. El enfoque garantiza que los grupos de discusión se inscriban en una propuesta que, de manera transversal indague sobre conocimientos, actitudes y prácticas de las entidades y funcionarios públicos que pertenecen a estos campos profesionales. El diálogo responsable como marco para la acción, según Gonzales Soto et al., (2020), es el eje estratégico para lograr una construcción del conocimiento que genera una perspectiva organizacional con base en el pensamiento crítico.

Los resultados de la investigación muestran que el cambio es posible cuando se plantean acciones para construir una visión compartida que para Grande-Ratti et al., (2022) tiene como punto de partida, el análisis de la percepción sobre los problemas laborales como el elemento que incentiva la discusión para deshomogenizar el discurso. Es una acción dirigida a la transformación, que en la óptica de Espinoza Freire (2020), implica a los sujetos involucrados como componente de una participación que fomenta la unión de los funcionarios, moviliza las relaciones interpersonales y propende por la satisfacción de intereses en común (Castellaro, 2017). Esta es una forma de crear cohesión social y subjetiva en los grupos de discusión, que se implementan como parte de una investigación cuyo objetivo principal es identificar y resignificar las perspectivas que los funcionarios tienen sobre la organización como un todo interdependiente, dinámico y sistémico (Silva Varela, 2019).

Los grupos de discusión como parte de una investigación con enfoque interactivo y de acción participativa, encajan en la mirada de Marques Rocha y Martins Mafra (2016), como práctica metodológica deliberativa, que favorece el surgimiento de una acción comunicativa, afirmada en una racionalidad abierta y desinstrumentalizada. La exploración de las opiniones diversas que orientan las discusiones es para Sant’Anna et al. (2019), formas de construir dialogicidad pública y es un elemento sin el cual no es posible que los funcionarios develen sus puntos de vista sobre la organización a la que pertenecen. Esta es una cuestión fundamental para entender que todo grupo de discusión genera sus dinámicas propias, así sea en un marco de acción general y planificado previamente (Maxwell, 2019).

La investigación acción - participación como metodología, demuestra sus bondades en la óptica de Sánchez-Jiménez (2020) como una práctica dialógica basada en un modelo de comunicación interpersonal que construye una especie de metadiscurso de carácter interactivo más allá de las palabras. Los educadores, trabajadores de salud y de las alcaldías que participaron en la experiencia, potenciaron las fortalezas de cada grupo de discusión aprovechando al máximo sus relaciones interpersonales, lazos socioafectivos, emocionales y la confianza existente entre ellos, debido a su trayectoria en cada una de las instituciones donde laboran. Este ingrediente de interacción fue significativo para generar una imagen propia de estabilidad en temas como planeación, programa, relación con la comunidad, prestación del servicio, evaluación de la calidad y otros elementos que son necesarios para percibir integralmente cada organización (Carballo Mendívil et al., 2018) .

El pensamiento, la palabra y la acción, son tres pilares para que cada grupo de discusión genere, como lo plantea Holliday y Díaz (2022), un ambiente informativo y comunicacional que favorece la escucha activa, la charla informal y al mismo tiempo sistemática, al igual que el desarrollo de un proceso evaluativo conjunto y solidario. Desde el punto de vista metodológico, la investigación - acción, al incorporar la técnica analizada, promueve simultáneamente la dialogicidad como parte de una práctica que es investigativa y transformadora; por otro lado, la herramienta produce datos que son necesarios para construir la percepción organizacional sobre la cultura, el funcionamiento y la buena marcha de cada una de las entidades públicas (Maldonado Pinto, 2018).

Población y muestra

La población para esta investigación está conformada por directivos, coordinadores y funcionarios públicos de entidades de salud, educación y de las alcaldías municipales de los departamentos de Caldas y Quindío que se describen a continuación:

Manizales: En esta ciudad participaron funcionarios públicos pertenecientes a la Institución Educativa Siete de Agosto, el Hospital Departamental Santa Sofia y profesionales administrativos de la Alcaldía de Manizales.

Salamina: En este municipio del norte del departamento de Caldas, participaron docentes y directivos de la Normal Superior, funcionarios del Hospital Felipe Suárez y personal administrativo de la Alcaldía municipal de Salamina.

Armenia: En este grupo de discusión, participaron funcionarios de las alcaldías de Armenia, Salento y Montenegro, docentes y directivos de la Normal y de la Universidad del Quindío, así como funcionarios del hospital.

Los tres grupos conformados, tuvieron como característica principal la representatividad, mediante la participación de dos funcionarios por cada institución, alcanzando unidades de análisis no mayores a 12 participantes. La vinculación fue voluntaria, después de una convocatoria previa a todos los empleados en cada entidad y con la debida autorización por parte de los directivos y del personal administrativo de la misma. La firma del consentimiento informado fue otro paso importante para instalar oficialmente cada grupo, con el fin de ajustar la investigación a los principios éticos que preservan la intimidad y la libertad de información como derechos básicos de cada uno de los participantes.

El método de muestreo desde la teoría es fundamentalmente cualitativo, no probabilístico, intencional, por conveniencia y voluntario, desde el punto de vista de la aceptación libre y sin presiones de los informantes. Estas condiciones para el muestreo están ajustadas a los objetivos y al diseño de la investigación, lo que se busca es conocer perspectivas organizacionales, a través de los diálogos abiertos, responsables y sinceros generados en cada grupo de discusión (Gil, 1992).

Instrumento

La dinamización de los diálogos en cada uno de los grupos de discusión se realizó a través de unas guías previamente estructuradas en las que se establecieron las actividades de indagación que movilizan el pensamiento, la palabra y las percepciones acerca de la organización pública. Este instrumento no se propone como una estructura rígida y predeterminada, por el contrario, al comienzo de cada sección deliberativa se plantea un espacio para que los integrantes opinen acerca de las dinámicas que allí se sugieren para crear las condiciones de diálogo y confrontación de puntos de vista diversos (Juarez-Hernandez y Tobon, 2018).

La guía tiene como punto de partida, el registro de algunos datos generales de los participantes acerca de la formación académica, tiempo de vinculación en la entidad y otros que voluntariamente decidan suministrar. En la organización del grupo para la discusión, se asigna un código que es un número o clave mediante el cual el participante será identificado en cada una de sus intervenciones. Esta información es conocida, validada y autorizada por los funcionarios, con el fin de garantizar que sus declaraciones, testimonios, observaciones fueran adecuadamente acopiadas y registradas (Lago et al., 2017).

El investigador consigna en la guía el indicador que es el tema concreto que se pretende discutir, de acuerdo al objetivo de la discusión que se pretenda alcanzar, en este caso construir percepción organizacional es un propósito general que dependiendo de la entidad se asume de un modo diferencial. En la experiencia que se registra, el objeto de indagación está enmarcado en tres categorías de análisis: lo imprevisto, la percepción sobre lo imprevisto en la institución, mirada sistémica de la gestión en las organizaciones públicas (Cruz Ramírez y Martínez Cepena, 2012).

Debe quedar claro que cada investigación propone enfoques, modelos y perspectivas distintas acerca de cada organización y entidad abordada, esto genera cambios en la formulación de los objetivos específicos de la investigación, dado que el investigador puede orientarse por otros intereses como la planeación, la evaluación, los programas, la estructura, las funciones, el servicio al cliente, el clima laboral, entre otros aspectos que forman parte del concepto de percepción institucional desde la mirara subjetiva y particular del funcionario público que participe en las deliberaciones (Porta y Flores, 2017).

La mecánica para la implementación del grupo de discusión, después de hacer el registro, identificar a los participantes, firmar el consentimiento informado y cumplir con otros aspectos que el investigador determine pertinentes, es dar vía libre a la discusión con la mediación de cuatro momentos: apertura, desarrollo, registro y cierre. El abordaje de estas etapas es sistémico, cada una va encadenada con la otra y es preciso que el moderador, que por lo generar es el mismo investigador o algún integrante del grupo de trabajo, asegure que la motivación sea sostenida, de tal modo que fluya el discurso, la creatividad y la opinión sin ningún tipo de presiones ni barreras (Eisenberg y Goodall, 2013).

En la apertura se incluyen actividades generales, que se pueden aplicar a cualquier grupo de discusión en diferentes contextos investigativos tales como: presentación del grupo de discusión, elección de relatores, construir colectivamente las reglas para el uso de la palabra y de los tiempos, fijar algunos criterios de calidad de las participaciones, plantear la ética de la investigación, introducción al tema de reflexión y sensibilización empleando estrategias lúdicas que motiven la participación. Sensibilizar es de gran importancia para estimular, predisponer el ánimo y generar un ambiente de trabajo colaborativo dentro de cada grupo, pueden incluirse algunas dinámicas y estrategias pedagógicas que no incidan en la orientación parcializada, ni vicien el clima emancipado de la investigación (Diez Tetamanti y Escudero, 2014).

El segundo momento denominado desarrollo es clave para introducir las preguntas orientadoras que dan despliegue a la discusión, sin viciar, predisponer contenidos o sesgar la probabilidad de respuestas; el moderador presenta los cuestionamientos para dar despliegue a la discusión. El número de interrogantes lo define el tipo de objetivo y resultado que se pretende alcanzar, pero se recomienda hacer un uso racional de estas herramientas de intervención para no generar estrés ni desestimular la participación. En la investigación que sirve de referencia se utilizaron preguntas acerca de lo imprevisto, el abordaje sistémico de las organizaciones y la construcción de un modelo eficiente para gestionar la imprevisión, ejes temáticos que pueden ser pertinentes a la hora de construir percepción organizacional (Visurraga, 2017).

No obstante, los objetos de indagación cambian de un contexto investigativo a otro, puesto que, lo realmente importante es construir percepción organizacional, a partir de las dinámicas y sinergias de diálogo que emergen en los grupos de discusión. En el tercer momento que es el registro, se introducen algunas pausas breves para que el relator designado por el grupo o los mismos participantes revisen las notas que se han tomado alrededor de las preguntas orientadoras; incluso el moderador puede solicitar la lectura de algunas de estas para precisar datos en los que debe fijarse la atención o reorientar con sabiduría el rumbo de la discusión. Las libretas de notas o cualquier otro material escrito en el que se vayan a apoyar los integrantes del grupo de discusión, se recogen para depositarlos en un sobre que se sella y queda en manos del investigador o los investigadores principales (Goleman, 2014).

El cuarto y último momento se denomina cierre y propone acciones concretas como: generalizar conclusiones e inferencias, abrir el compás para reflexiones complementarias, evaluar la sesión, agradecer la participación y el compromiso, establecer algunos puntos a tener en cuenta para jornadas de trabajo adicionales, si es del caso y si se requieren como parte de la investigación. Es importante agradecer y reiterar que lo discutido quedará bajo la premisa de confidencialidad de los datos que es un principio para salvaguardar la ética de la investigación y los derechos al respeto por la dignidad humana de los informantes (Ramos-Serrano, 2006).

Procesamiento y análisis de la información

En los grupos de discusión se produce un texto respuesta que muestra lo dicho, lo enunciado y lo expresado por los participantes. Los encuentros en su organización favorecen que las deliberaciones queden grabadas en audio y en video, de igual modo, la mecánica del trabajo puede nombrar un relator que tome nota por escrito e incluso dejar en libertad a los participantes para escribir observaciones, comentarios e ideas que sirvan de apoyo al análisis de las preguntas orientadoras en cada uno de los momentos de la sesión (Etkin, 2005).

El texto respuesta es un insumo cognitivo que para el investigador se convierte en un dato cualitativo que utiliza el lenguaje oral o escrito como vehículo de comunicación. Por otro lado, la gestualidad, los silencios, las voces onomatopéyicas pueden sugerir algunas interpretaciones que refuerzan lo dicho o lo que no se expresa por los participantes cuando intervienen. El volumen de las gestualidades puede ser abundante, pero esto no es un inconveniente para la codificación, por el contrario, es un recurso expresivo que denota la potencialidad de los investigadores para que los grupos de discusión sean verdaderas fuentes de información, opinión y perspectiva organizacional (Dávila-Rodríguez, 2020).

En la experiencia de investigación llevada a cabo con funcionarios públicos de instituciones educativas de salud y de administración local en los departamentos de Caldas y Quindío, la codificación combinó el Atlas.Ti con la elaboración manual de tablas de recurrencia y de inferencia y la consolidación de los documentos o activos de la herramienta tecnológica. Es un trabajo arduo y dispendioso que produce un material de calidad importante para realizar un procedimiento de interpretación y categorización de los textos respuesta (Cross, 2019).

El Atlas.Ti es una herramienta tecnológica que tiene como finalidad organizar e interpretar los contenidos que se obtienen en formatos digitales o a partir de las notas de campo que se hacen de los encuentros o sesiones deliberativas. Los contrastes, la agrupación y la categorización son operaciones mentales que el analista debe implementar para lograr aprehender los significados que comunican los grupos de discusión. El proceso tiene tres momentos: el almacenamiento donde se crean archivos que se introducen en el Atlas.Ti como documentos, la recuperación que permite extraer de cada texto respuesta, palabras segmentos o párrafos relevantes y el procesamiento de la información resignificada para estructurar las tablas de recurrencia, de inferencia y las redes semánticas (Duque y Aristizábal Díaz Granados, 2019).

La información resignificada fluye de manera creativa en forma de códigos que se articulan a las categorías de análisis establecidas por el investigador, la percepción organizacional es el resultado del análisis de los textos respuesta, la gestualidad, los silencios y todo lo que emerge ante los funcionarios públicos para dialogar, discutir y compartir sus opiniones acerca de lo que hacen, la calidad de servicios que prestan, las fortalezas de la entidad y los aspectos por mejorar. Todo esto es fundamental para que el servidor público genere lazos que lo conecten con su entidad, sin temor a la crítica, al control o a la vigilancia (Kleinübing et al., 2018).

RESULTADOS

El análisis de los resultados se realiza con base en el Atlas.Ti que es una herramienta técnica y tecnológica que facilita la interpretación y organización del contenido durante la recolección de la información con los actores involucrados en el proceso. Esta aplicación es importante para el manejo del volumen de datos cualitativos, recogida en distintos formatos digitales, a través de la contrastación, la comparación, el uso y utilización racional del tiempo destinado a esta etapa de la investigación. En este caso, se presenta un abordaje analítico de un corpus de datos que se deriva del marco categorial fundante de la teoría generada y que los informantes ayudaron a enriquecer mediante textos y opiniones (Spillane y Ortiz, 2019).

La organización, reagrupación y clasificación de la información se efectuó de manera gráfica, reconfigurando, analizando e interpretando los textos con tres momentos importantes: almacenamiento que implica la organización de archivos y documentos, la recuperación que remite al uso de estos en distintas operaciones del Atlas.Ti, y el procesamiento que está constituido por la elaboración de tablas de recurrencia, de inferencia y de redes semánticas para mostrar los resultados obtenidos. Este proceso tiene como punto de partida la asignación de códigos que posteriormente se transforman en categorías y estas finalmente son las que permiten un flujo creativo, claro y pertinente de la información ya significada (Cisterna Cabrera, 2005).

La codificación se basa en un procedimiento de marcar las palabras, las frases o los párrafos claves que están incorporados en los textos respuesta de los informantes a los instrumentos utilizados: entrevista estructurada, grupos de discusión y testimonio focalizado (García Calderón et al., 2022).

Estos enunciados producen distintas asociaciones que son agrupadas, reagrupadas y organizadas en códigos, los que a su vez siguen una secuencia argumentativa en función de las tres categorías fundantes de la investigación que son: lo imprevisto, la percepción sobre lo imprevisto en la organización y mirada sistémica de la gestión en las organizaciones públicas. Estas configuraciones comparten un nivel de significado, de abstracción agrupamiento de códigos, familias de palabras entre otras locuciones o expresiones que tiene incidencia en el desarrollo del objeto del estudio (Dávila-Rodríguez, 2020).

En este análisis se hace un uso asertivo y práctico de las relaciones y vínculos entre los diferentes códigos y categorías descubriendo elementos que permiten representaciones visuales; en este apartado, se muestran las redes de conceptos que son el resultado de un proceso analítico e interpretativo que comienza con la segmentación de palabras, frases y párrafos, la identificación de palabras clave y se concreta a través de la elaboración de tablas de recurrencia y de inferencia. Este procedimiento se ajusta a la determinación de patrones y regularidades en los diálogos y discursos que fueron transcritos de la entrevista, las discusiones en los grupos y el testimonio focal para construir una narrativa alineada con la pregunta, los objetivos y el diseño de esta investigación (Mínguez, 2017).

Las redes conceptuales que aparecen a continuación, son el insumo básico para la teorización que surge de contratar la perspectiva de los funcionarios en el sector educativo, de salud y de administración municipal con la fundamentación derivada de la pesquisa bibliográfica realizada en distintos momentos del proceso investigativo y a este respecto, es importante retomar lo expresado por Arias (2018), las teorías son: “conjuntos de conceptos bien relacionados vinculados por medio de oraciones de relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse para explicar o predecir fenómenos.”

Con esta forma de manejar la información se integra el aporte de los informantes en el trabajo de campo, la teoría acumulada y el desarrollo de una interpretación cualitativa, estos tres elementos combinados le dan significados a los conceptos y estos a su vez transforman el dato en un elemento útil de comprensión y de análisis investigativo (Fremont et al., 1972). El sentido como condición fundante de la comprensión analítica se encuentra de manera inductiva y deductiva, puesto que el punto de partida es una expresión, un comentario, un argumento concretado en texto en el cual se implementa el procedimiento ya descrito (Alarcón Peña y Villalba Cuellar, 2020).

Los grupos de discusión develan una epistemología que es fundamental para comprenderlos en su integralidad y en la totalidad de la organización, la red semántica muestra un resumen de los resultados obtenidos en la experiencia de investigación (Ghiso, 2017).

Figura 1: Red semántica conceptualización

Los grupos de discusión como técnica para la recolección de datos cualitativos presentan diversas ventajas que los posicionan como los más adecuados en el marco de la investigación cualitativa. En el campo de la ciencia administrativa y en particular con objetos de estudio complejos como el de la evaluación de la percepción organizacional sobre asuntos inherentes al desarrollo, funcionamiento y operatividad de las instituciones del sector público, su relevancia y significación se hace más notoria. Su utilización favorece la configuración de un horizonte dialógico de interacción y de intercambio experiencial emotivo e ideológico con los participantes (Canto et al., 2018).

La producción de discurso articulada a una cultura epistemológica novedosa contribuye al logro de aspectos como la riqueza de interacción, la comprensión del todo que se investiga, la implementación de procesos grupales que inducen a la interacción y al cambio, todo esto en sincronía con la evolución de una dinámica potencializada por la fuerza social que se imprime cuando se favorece el aprendizaje y el trabajo colaborativo. La técnica se inscribe en una temporalidad que según Castaño Molina et al., (2017) posibilita el acceso a valores, opiniones sentimientos y actitudes, a través de la interpelación, la construcción de significados y la contrastación dialógica reflexiva del conocimiento (Cladera, 2020).

La herramienta metodológica es útil para consolidar experiencias de investigación que privilegien la participación democrática de los sujetos seleccionados como parte de la unidad de análisis; Guerrero y Moral (2018), apuntan que los grupos de discusión se fundamentan en el paradigma crítico, buscando la trasformación de los actores, asumiendo como su objeto el discurso en calidad de texto producido en situación de comunicación interpersonal. El aprendizaje es comunitario, se construye artesanalmente tejiendo e integrando opiniones y aspectos preponderantes para el análisis de lo que Kleinübing et al. (2018) denomina: cotidiano organizacional como una práctica próxima a la discursividad social, informal y espontánea para interpretar proyectos, deseos, resistencias y temores.

Las discusiones derivadas al implementar esta técnica acentúan el valor de los diálogos y las prácticas de interacción social, al igual que lo señalado por Silvestre et al. (2018) como discursos colectivos, los mapas perceptuales e ideológicos que los sujetos construyen a través del entorno institucional. La dinámica de la participación de acuerdo con Requena, et al. (2016), es útil para cruzar puntos de vista con distintas trayectorias académicas, construyendo la perspectiva dialógica dentro de la estructura cualitativa de la investigación. El otro ingrediente distintivo de la técnica es su carácter ontológico que en palabras de Torres Mendoza (2015) prepondera la comprensión e interpretación de la subjetividad.

Desde sus orígenes en los años 50 en la cultura anglosajona como focus group y a partir de 1958 en el contexto hispanoamericano como grupos de discusión identificados así por investigadores como Ibáñez (1979) la técnica se ha consolidado en los círculos académicos y de investigación develando enormes potencialidades para construir percepción con personas de diferentes trayectorias académicas, habilidades, capacidades, talentos y perspectivas sobre la realidad institucional en la que se encuentran inmersos (Calixto Flores y Herrera Reyes, 2010).

Se trata de una propuesta multicultural, asociativa y que encuentra en la participación elementos de alto nivel semiótico, comunicativo, conversacional e interactivo. En el análisis de las organizaciones públicas como parte de la calidad y la eficiencia de los modelos de la gestión; los grupos de discusión recopilan informaciones y datos que surgen de la voz activa de los actores involucrados en el proceso y que emergen en distintas modalidades del lenguaje como la expresión de la riqueza intelectual, axiológica y experiencial de los servidores públicos (Páez-Gabriunas et al., 2022).

DISCUSION

Epistemología de grupos de discusión

Los valores epistemológicos que se destacan en la base conceptual de los grupos de discusión se inscriben en la construcción dialógica del conocimiento, la integración de saberes y la asociatividad como el eslabón que une a grupos de personas heterogéneas, diversas y socialmente posicionadas en distintos niveles estamentales y organizacionales. Esto es un rasgo distintivo que presupone un abordaje diferenciado de las formas de pensar e interactuar con los objetos de investigación y las realidades institucionales que se pretenden impactar, creando una dinámica de participación que se mueve en un horizonte de sinergias colaborativas y de comunicación intersubjetiva (Guerrero Valverde y Moral Mora, 2018).

Es un esfuerzo por aproximarse a un paradigma dialógico que en la óptica de Barbosa (2018), se inscribe en una racionalidad creativa generadora de formas alternativas de pensamiento que integra la convergencia, la divergencia y los antagonismos que surgen en los distintos grupos de informantes. Es un modelo que desde el punto de vista epistemológico restituye el valor de lo enunciado por Canto et al. (2018) como un espacio dialógico con generación de conocimiento, que en los horizontes investigativos de la ciencia administrativa resulta pertinente para conocer puntos de vista instalados en la subjetividad humana. En la mirada de Ghiso (2017), se favorecen los nichos formativos investigativos y comunicativos que se traducen en la configuración de una episteme solidaria para confrontar el pensamiento único y hegemónico en la producción del conocimiento para la acción social (Ulloa Martínez y Mardones Barrera, 2017).

Los nichos de formación, comunicación e investigación son lugares de encuentro y desencuentro que legitiman el valor que tiene la opinión personal como un aspecto fundante de la autoexpresión y lo que Figueroa (2019) denomina colaboración deliberativa para la construcción de saberes como un encuentro cognitivo intersubjetivo y deliberativo. En esta epistemología se posibilita un tejido colectivo de conocimientos que en consonancia con Hernandez-Sánchez, et al. (2018), permite conocer los constructos personales de los actores, mediante la expresión autónoma y voluntaria de la experiencia vivida en un horizonte ético que se genera en los espacios de participación.

Es en pocas palabras, una técnica que para Krainer et al. (2017) se convierte en una apuesta por posicionar conocimientos diversos que son básicos en la comprensión de lo que acontece en el devenir organizacional, para que esta actividad cotidiana no pase desapercibida y sea un insumo cognitivo, experiencial y cultural que fortalece el desarrollo de la gestión administrativa. La materia prima que se utiliza como parte de las discusiones y diálogos son las palabras, la gestualidad y el intercambio de informaciones que el servidor público acumula en su trayectoria de vida, en su formación académica y en el desempeño de sus funciones dentro de cada organización (Cladera, 2020).

En la epistemología de los grupos de discusión, el conocimiento surge en procesos de deliberación, interpelación y confrontación que son fundamentales para lograr lo destacado por Hernández-Rincón et al. (2017) que es comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento, desde una valoración de las costumbres y las lecciones aprendidas por las comunidades que buscan el reconocimiento de sus problemáticas. Es en suma, correlacionar dos elementos puntualizados por Piovani y Muñiz (2018) como son la dialéctica reflexiva y la observación participativa en un lugar común para el encuentro de alteridades y otredades.

La alteridad y la otredad son dos configuraciones teóricas que devienen en el cruce semiótico, semántico y transpersonal, suscitando un proceso visto por Marín-Cano et al. (2019) como una práctica reflexiva que actualiza, deliberadamente el significado de las situaciones que se investigan en una gestión de conocimiento, a través del diálogo con pares. Dicha dialogicidad, es un ingrediente importante para que los miembros de las organizaciones públicas expresen lo que piensan y sienten de modo libre y autónomo, con el fin de aportar su conocimiento y experiencia a la identificación de problemáticas que puedan estar afectando el desarrollo interno de las entidades y la prestación de sus servicios hacia las comunidades (González y Patiño, 2017).

Se genera una especie de vigilancia reflexiva que según Cross (2019) favorece la deconstrucción de sentidos como factor relevante en el fortalecimiento de capacidades heurísticas, estas últimas de gran importancia en la comprensión de los temas, hechos y coyunturas analizados para aproximarse a todo lo que forma parte del devenir organizacional y que se manifiesta en: procesos de gestión y admiración organizacional, evaluación de programas, control y seguimiento de las actividades, evaluación de la calidad en la prestación del servicio, valoración del desempeño de los funcionarios, entre otros aspectos, que son básicos para que la organización pública se proyecte de manera sólida, eficaz y competitiva hacia sus entornos de mercado y escenarios de participación social, económico y político (Pérez Lalli, 2008).

En el fondo de cada grupo de discusión se moviliza una teoría del conocimiento, de cómo se construye y de las formas diversas que de manera diferenciada permiten acceder a este, en el marco cognitivo de lo que representa para cada funcionario su organización. La red semántica devela los hallazgos a este respecto.

Figura 2: Red semántica

Pautas metodológicas para hacer grupos de discusión

Los criterios metodológicos para la implementación de grupos de discusión pueden generalizarse de un contexto institucional a otro, teniendo en cuenta aspectos como la flexibilización, el ajuste a los objetivos de la investigación, la selección de los participantes, de los espacios para gestionar los debates y, fundamentalmente, lo relacionado con el desarrollo de la entrevista que se constituye en el eje que soporta la herramienta propiamente dicha. Lo más importante es considerar que con independencia del enfoque, del tipo o del diseño que se ha elegido para la indagación, se debe lograr en cada uno de estos grupos un alto nivel de diálogo, comunicación, intercambio semiótico y construcción discursiva. Todo esto con el fin de obtener una información cualitativa de calidad, que sea coherente con las categorías que transversalizan los constructos teóricos generados durante el proceso investigativo (Johnson, 1971).

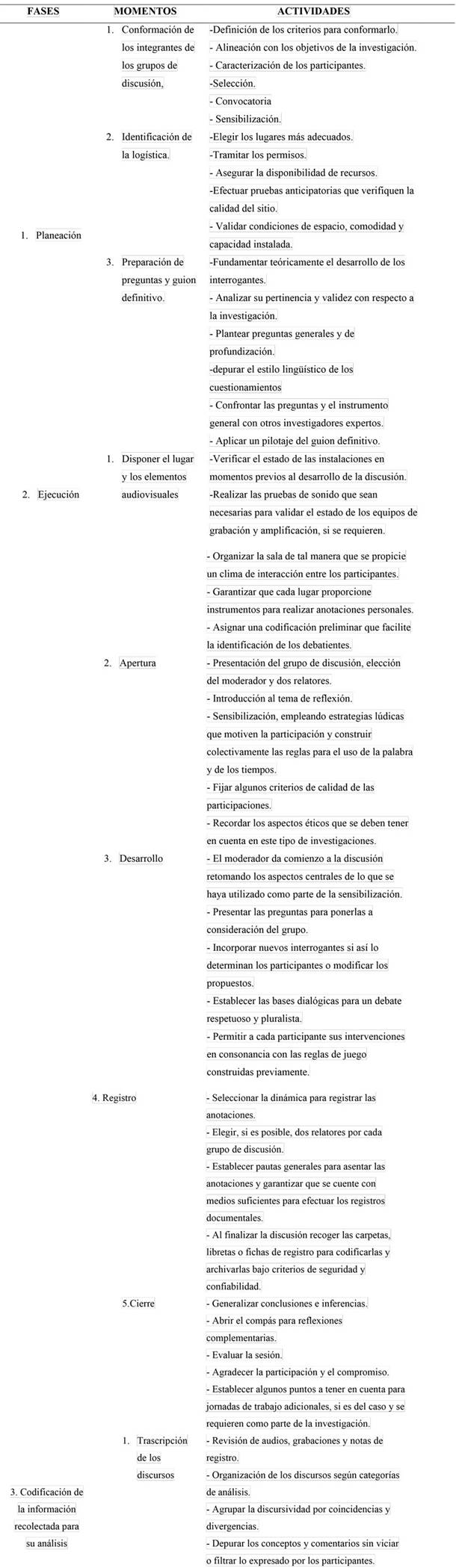

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1: Propuesta metodológica específica

El tipo de investigación, el contexto sociocultural y sus objetivos determinan cuántos grupos de discusión conformar y los modos específicos para implementarlos, conforme a la propuesta sugerida. Evaluar percepciones acerca de la organización sugiere que los funcionarios, directivos o usuarios a tener en cuenta cumplan con unas condiciones básicas como: conocimiento de los servicios prestados, disponibilidad de tiempo para ajustarse a los cronogramas, un mínimo de preparación académica, interés por aportar al desarrollo organizacional y formar parte del entorno con el que cada entidad se relaciona (Rolin Díaz, 2021).

El consentimiento informado se constituye en un procedimiento sin el cual no se puede aceptar la participación de los interesados, de ahí que los investigadores deben garantizar que el trámite de este sea conocido, explicado y comprendido por ellos, antes del inicio de las sesiones que se programen. Se recomienda que este proceso de reflexión acerca de lo que implica este documento, se efectúe de manera consciente y ajustado a criterios de claridad, precisión y objetividad en el momento de aceptar las condiciones para participar, exponer los puntos de vista y dejarlos como un aporte significativo en la construcción de un sistema de percepciones acerca de cada organización o entidad pública (Yeung y Ulrich, 2020).

El consentimiento informado se encuentra inscrito en el mandato de la Constitución Política de 1991 (Colombia, 2022), que en su artículo 15, establece el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la protección de los datos personales. La base conceptual, según Ames Ramello y Merino Amand (2019), es el principio de respeto a la dignidad de la persona e implica una aceptación voluntaria para participar en la investigación. Es una decisión consciente y reflexiva que de acuerdo con (Galeano Marín, 2018), concede la prerrogativa a los participantes de imponer los límites con respecto a lo que quieren informar y de retirarse en cualquier momento o etapa del proceso.

Por lo tanto, lo que debe preservarse en la interioridad de cada grupo de discusión, es el legítimo derecho a la libre expresión que se constituye en el instrumento para que las sesiones puedan orientarse en un clima de respeto por la diferencia, el pluralismo ideológico, la intimidad de la persona y el uso discrecional de la información. Estas características son relevantes para configurar una estructura dinámica y flexible, que es necesaria para que quienes la lideran actúen con naturalidad, sin ningún tipo de presión institucional o condicionamiento metodológica (Oñate et al., 2019).

CONCLUSIONES

-

Desde el punto de vista epistemológico, la técnica genera nichos de investigación académica e informativa, que son pertinentes y útiles para construir una percepción organizacional sistémica y que respete los lenguajes y las identidades de sus funcionarios y directivos. Articula dialécticamente la reflexión y la participación de alteridades diferentes, lo que permite descubrir problemáticas y soluciones, a partir de las lecciones aprendidas acerca de lo que es y cómo funciona la organización. La alteridad deviene del cruce semiótico, semántico y transpersonal, con el fin de construir valores asociativos que unen el pensamiento diverso de los participantes. La deliberación y la interpretación hace surgir el conocimiento sobre la percepción organizacional, en entramados cognoscitivos que configuran una episteme solidaria y creativa en el marco de una racionalidad abierta, critica e incluyente.

-

La estructura metodológica varia de un grupo de discusión a otra, al igual que de una entidad pública a otra. La evidencia científica no define parámetros consensuados y únicos para implementarlos, por cuanto, la libertad, el respeto y la creación de una episteme solidaria y creativa son conceptos que individualizan metodológicamente la aplicación de la técnica. Lo más importante es ajustar el modelo metodológico a los objetivos, la pregunta y el diseño de investigación. Si se trata de construir percepción organizacional en entidades públicas, es importante garantizar un ambiente de diálogo, de interacción y de participación que permita a cada funcionario expresar lo que piensa, siente y visualiza a cerca de la razón de ser, el ser y el hacer de cada entidad.

-

Teniendo en cuenta que cada entidad es distinta y que sus funcionarios la perciben de un modo diferenciado, autónomo y subjetivamente particular, se aporta una guía metodológica que los investigadores pueden emplear como insumo, sin que esto sea una camisa de fuerza con un carácter obligatorio. La estructura parte de una identificación de los participantes para luego proponer unas actividades de apertura en las que se sensibiliza, motiva y se exponen los temas o categorías a deliberar. En el momento siguiente, se presentan algunas preguntas orientadoras que sirven de marco referencial para desplegar el momento denominado desarrollo; luego, se pasa a otro momento, designado como el cierre en el que los participantes aclaran, completan o realizan algunas inferencias de la sesión o encuentro deliberativo. La trayectoria dinámica que se propone implica un espacio sistemático y metódico para el registro de los textos respuesta, que son constructos personales de opinión que los integrantes construyen alrededor del tema.