POLÍTICAS SOCIALES LOCALES EN GRAN BUENOS AIRES: GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y MULTINIVEL EN ECONOMÍA SOCIAL E INFANCIA

LOCAL SOCIAL POLICIES IN GREATER BUENOS AIRES: PARTICIPATORY AND MULTILEVELGOVERNANCE IN SOCIAL ECONOMY AND CHILDHOOD

Resumen

El objetivo del artículo es analizar el proceso de desarrollo de la gobernanza local de las políticas sociales en municipios del Gran Buenos Aires en Argentina, particularmente en dos campos: economía social y niñez y adolescencia. Para ello, nos concentramos en el abordaje de los entramados interjurisdiccionales y en la participación de los actores de la sociedad civil en diferentes programas y dispositivos de diseño participativo en los campos referidos. La metodología es cualitativa y utilizamos como fuentes normativas y documentos institucionales, así como también entrevistas a diferentes funcionarios del ámbito municipal, provinciales y nacionales y referentes de. Las características reconstruidas para los programas y dispositivos elegidos evidencian el amplio universo de mecanismos de participación ciudadana que organizan su gestión, una diversidad de actores sociales a lo largo de su ciclo y permiten apreciar la complejidad de la trama interjurisdiccional en que se inscriben.

Palabras clave:

Gran Buenos Aires, gobernanza, política social, municipios, participación..Abstract

The objective of the article is to analyze the process of development of local governance of social policies in municipalities of Greater Buenos Aires in Argentina, particularly in two fields: social economy and childhood and adolescence. To do this, we focus on addressing interjurisdictional frameworks and on the participation of civil society actors in different programs and participatory design devices in the aforementioned fields. The methodology is qualitative, and we use sources such as regulations and institutional documents as well as semi-structured interviews with municipal, provincial, and national officials and referents of social organizations. The reconstructed characteristics for the chosen programs and devices show the wide universe of citizen participation mechanisms that structure its management, a diversity of social actors throughout their cycle and allow us to appreciate the complexity of the interjurisdictional network.

Key words:

Great Buenos Aires, governance, social policy, municipalities, participation..INTRODUCCIÓN

Asistimos en la actualidad a un consenso generalizado acerca de la creciente complejidad que asume la gestión de lo social, como resultado de las grandes transformaciones societales y territoriales de fines del siglo XX. Parte de este mismo proceso, lo constituye la diversificación de problemáticas y demandas sociales que han dado lugar a la incorporación de nuevas cuestiones a la agenda pública, junto con estrategias de abordaje de los problemas que se apoyan en metodologías innovadoras y en entramados de actores ampliados.

Estas transformaciones se hacen evidentes en el desarrollo de las políticas públicas, en tanto que la histórica tradición centralista y top down está atravesando fuertes cambios, orientados por un modelo de gobernanza más articulado. El proceso de ampliación de los marcos institucionales de gobernanza de las cuestiones públicas y de diversificación de las estrategias de intervención cobra especial relevancia a través de la política social. Es en estos sectores donde la articulación multiactoral, la inclusión de la sociedad civil y los entramados multinivel se prefiguran como los protagonistas de la gestión de lo público.

En este marco, el objetivo general del artículo consiste en analizar el proceso de desarrollo de la gobernanza local de las políticas sociales en municipios del Gran Buenos Aires, Argentina. En particular, nos enfocamos en dos campos de política, ambos incorporados a inicios del siglo XXI a la agenda social local de nuestro país: la promoción y protección de derechos de las niñeces y adolescencias y la promoción de la economía social. Con el fin de estudiar los procesos de gobernanza, nos concentramos particularmente en los dos aspectos mencionados: los entramados multinivel y la participación de los actores de la sociedad civil local.

La gestión de la política social, en tanto campo de acción estatal directamente vinculado con la producción y reproducción de la vida, ofrece espacios a la intervención de la sociedad civil, puesto que ésta cumple un papel indispensable en la canalización de la acción social estatal hacia los sectores más desfavorecidos y en territorios complejos.

Se han seleccionado estos dos campos específicos, los programas de promoción de la economía social y la política de protección y promoción de derechos de las niñeces y adolescencias, porque constituyen ámbitos centrales de la nueva agenda de la política social local. Por otro lado, como se desarrolla más adelante, son campos estructurados con base en principios bien diferentes, ya que las políticas de niñez se apoyan en un enfoque de derechos y de horizonte universal, mientras que las intervenciones en economía social se focalizan en los sectores más vulnerables y se sostienen en el trabajo autogestionado de los propios destinatarios.

Para ello, nos concentramos en primer lugar en caracterizar la complejidad de las articulaciones estatales y el entramado interjurisdiccional que está implicado en cada campo, con un foco particular en el análisis del rol del municipio en dicha red. En segundo lugar, analizaremos los mecanismos participativos implicados en las políticas seleccionadas, apuntando a caracterizar a los actores sociales involucrados y sus modalidades de intervención en el proceso de la política.

El artículo comienza detallando el diseño metodológico de la investigación que da origen a estas reflexiones, y luego se organiza en un primer apartado teórico donde, por un lado, presentamos el enfoque de gestión, alejándonos de las visiones monopolísticas para pensar la gestión en red remarcando las dimensiones multinivel y participativa. Por otro lado, abordamos el concepto de participación en el ciclo de la política pública, así como también sus modalidades. En segundo lugar, presentamos el campo de economía social, donde a través de los cambios de un programa mostramos el entramado interjurisdiccional y la participación de las organizaciones sociales. En tercer lugar, abordamos el campo de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias y nos concentramos en diversos programas y dispositivos que permiten visualizar las dimensiones propuestas. Por último, las reflexiones finales buscan sintetizar los resultados a fin de ilustrar los procesos de gobernanza de la política social en ámbitos locales del Gran Buenos Aires.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada proviene de una investigación en curso1 en la que se propone identificar y analizar los cambios y continuidades en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en el ámbito de las políticas públicas en el ámbito local, en el Conurbano Bonaerense.

El diseño metodológico se enfoca en una escala de nivel meso, es decir, el nivel intermedio de la gestión, a fin de analizar el despliegue de las políticas seleccionadas en los espacios locales en un período de tiempo amplio, lo que implica dejar de lado tanto los niveles macro del diseño de las políticas como el micro el relativo a las experiencias específicas de la implementación en el territorio. El recorte espacial refiere 1"Políticas públicas de diseño participativo. Relaciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito local del Conurbano Bonaerense” dirigido por Adriana Rofman, con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina al conjunto de los municipios del Gran Buenos Aires en Argentina, ya que las características principales de estos espacios locales la particular riqueza y densidad de la trama asociativa, especialmente la de base popular, y la compleja articulación multinivel que genera la condición de municipios metropolitanos (Pirez, 2010) son elementos comunes al universo de los 24 municipios. Por último, la selección de los dos campos de política responde a que éstos se han incorporado de manera creciente en la agenda gubernamental de la política social local en los últimos años, constituyendo en la actualidad asuntos nodales de la misma.

En cuanto a la estrategia de relevamiento de datos, las fuentes utilizadas fueron, por un lado, entrevistas semiestructuradas a funcionarios2 estatales: se realizaron a funcionarios del ámbito municipal responsables de las áreas de niñez y adolescencia y de economía social, de los 24 municipios del Conurbano. El abanico de entrevistados incluyó subsecretarios, directores, subdirectores y/o coordinadores según los casos; así como a funcionarios del Ministerio nacional a cargo de dichas políticas. Asimismo, se realizaron entrevistas a agentes sociales territoriales involucrados en la implementación local. Dichas entrevistas tuvieron como índices temáticos las dimensiones y categorías que operacionalizan los objetivos del trabajo: la estructura interjurisdiccional multinivel y las modalidades de participación ciudadana.

Por otro lado, utilizamos fuentes documentales, como normativas, páginas y folletos institucionales, informes de gestión, guías de programas y recursos, entre otros. Asimismo, en el caso de los programas provinciales y nacionales que se implementan en la escala local, se solicitó a los organismos responsables información a escala de los 24 partidos del Conurbano Bonaerense. Las técnicas utilizadas para el abordaje de estas últimas consistieron en sistematizar y analizar los documentos en relación con las categorías antes mencionadas.

En cuanto al procesamiento de la información, se sustentó en una matriz de sistematización en la cual se incluyeron las dimensiones de análisis de las políticas elegidas para la indagación, generándose luego tablas de síntesis para cada municipio, y a escala del conjunto de la región. Esta matriz general constituyó la base para el análisis.

Gobernanza participativa y multinivel de las políticas sociales en ámbitos locales

La complejización de la dinámica social, en las últimas décadas, hace evidente que gobernar una sociedad requiere flexibilizar el modelo centralista sostenido sobre la noción del monopolio estatal de la gestión de lo público. En las realidades contemporáneas, la dirección de los procesos públicos necesita basar sus decisiones y 2A lo largo del artículo utilizaremos el masculino genérico gramatical para evitar complejizaciones en el lenguaje y en la lectura, pero cabe señalar que con el/los estamos refiriéndonos a todos los géneros sin distinción.

acciones en una estructura de gobernanza en red, donde el Estado constituye el nodo central de un entramado que vincula a diferentes actores e intereses (Subirats, 2019).

La noción de gobernanza busca describir a este modelo emergente de gobierno, cuya capacidad se fortalece gracias a su inscripción en redes de articulación con otros niveles estatales, organizaciones y entidades representantes de la sociedad civil y de la vida económica (Blanco et al., 2018). Este enfoque hace referencia a un modelo de gestión más abierto, basado en estrategias de articulación en red que incluyen al Estado y a los actores de la sociedad civil en las intervenciones sobre problemas públicos (Mayntz, 2006). Se sostiene desde este enfoque que, la participación de la sociedad en los procesos de política pública permitiría mejorar la gestión estatal y, con ello, fortalecer la capacidad de gobierno democrático del Estado (Prats, 2001).

En este sentido, se indica que una gestión pública "reticular" (Natera, 2004), sustentada en redes plurales de actores, permitiría mejorar la articulación intersectorial (entre diferentes ámbitos de política), multinivel (entre gobiernos de distinto nivel) y territorial (entre diferentes jurisdicciones). Las instancias de gobierno regional subnacional y las instituciones supranacionales asumirían así un papel más relevante y, en especial, cobrarían relevancia los espacios locales de gestión. Es decir, se postula que la gestión pública de los procesos locales debería consistir en la articulación territorial de ese entramado multinivel junto con la trama de actores locales (Goma & Blanco, 2017).

En términos de prácticas políticas y de gestión, se enfatiza en un modelo de gestión que genere valor en las estrategias de coordinación más horizontales entre los actores involucrados, fomente dinámicas de decisión más inclusivas y facilite una mayor flexibilidad de la gestión estatal (Mayntz, 2001). Esto aseguraría mejor calidad de las políticas públicas, tanto en relación con su eficacia y eficiencia (Prats, 2001) como también en términos de su calidad democrática. En la misma línea, se observa como surgieron diferentes formas de participación, mediante una forma innovadora de gobernanza colaborativa, en la que ciudadanos desempeñan un papel fundamental en la creación de las políticas públicas (Zurbriggen, 2014).

En este marco, entendemos la participación ciudadana como la estrategia en la que la ciudadanía interviene sobre las decisiones en las políticas públicas que los involucran. Desde este punto de vista, la participación ciudadana abarca las acciones colectivas o individuales, su incidencia y reorientación en las definiciones que asumen las políticas en todo su proceso de desarrollo. Estas experiencias de intervención asumen diferentes formatos institucionales, que van desde la participación externa al despliegue de la política en instancias de decisión y/o monitoreo y evaluación, hasta modalidades de involucramiento interno en la gestión de las acciones estatales (Ziccardi, 2004; Schneider & Welp, 2011).

El segundo formato, que introduce a la ciudadanía, o más precisamente a la población destinataria la gestión alrededor de las políticas públicas, constituye una marca creciente en las políticas sociales en el país. Ello se ha traducido en estructuras de gestión que involucran a organizaciones sociales o a los destinatarios individuales en diversos momentos de la construcción de las políticas públicas, desde su formulación hasta la implementación de las actividades. Además, y especialmente en los ámbitos locales, estas formas de participación son la base de mecanismos institucionalizados, que se van incorporando de manera crecientemente formalizada en el aparato de gestión de las políticas. Efectivamente, en ámbitos locales es donde se produce una ampliación y complejización de la agenda, así como también se observa como la proximidad facilita la participación. En consecuencia, en los últimos tiempos se han puesto en marcha formas participativas que involucran a distintos actores enfocados en diversos frentes de políticas, que contienen una amplia infraestructura institucional en el ámbito local que permita la participación ciudadana (Rofman & Foglia, 2015).

En Argentina, la participación de las organizaciones sociales en el entorno de las políticas públicas no es algo novedoso. En especial, a partir de las reformas neoliberales y de fenómenos como la globalización, la descentralización y la territorialización tienen un determinante en la gestión política y social en el territorio (Rofman, 2019).

Estudios previos han mostrado que el universo de la participación ciudadana es sumamente diverso y abarca mecanismos con diferentes grados de institucionalización, en un amplio espectro que va desde instrumentos sostenidos y formalizados desde la institución estatal hasta la protesta, es decir, la movilización pública de movimientos sociales. En este trabajo, nos enfocamos en los mecanismos de gestión participativa de las políticas seleccionadas, que tienen lugar en diferentes etapas de la política pública y asumen distintas modalidades, como deliberación, coproducción, consulta o incidencia (Rofman & Foglia, 2014).

La crisis socioeconómica y política del año 2000 en Argentina, generó un cambio en las cuestiones atendidas por los gobiernos locales, que se constituyeron en la puerta principal a las demandas ciudadanas generadas en ese contexto. A partir de ese año, se empieza a modificar la responsabilidad de los municipios en esta agenda ampliada y las políticas sociales han quedado instaladas como un campo fundamental de la agenda municipal. Buena parte de estas políticas se apoyan en una estructura interjurisdiccional compleja, donde los ámbitos nacional y provincial de gobierno tienen un rol fundamental en cuanto al diseño y financiamiento de estas, pero los municipios se involucran activamente en la gestión territorial de las acciones.

Los municipios del Gran Buenos Aires: estructura gubernamental y sociedad civil

En este marco, los municipios del Gran Buenos Aires (GBA) exhiben rasgos propios, que los distinguen dentro del heterogéneo universo municipal de Argentina. Esta región, llamada GBA o Conurbano Bonaerense, está conformada por 24 municipios que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, y forman parte de otra jurisdicción provincial (la Provincia de Buenos Aires)3. Consiste en una región densamente poblada, donde habita alrededor de un cuarto de la población total del país, en condiciones sociales y habitacionales sumamente heterogéneas, en tanto que confluyen localidades con condiciones sociales muy favorables y otras con altos índices de pobreza.

El gobierno de este territorio está en manos de varios gobiernos: el nivel nacional/federal; el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad de Buenos Aires -que equivale a una provinciay los gobiernos de todos los municipios. La actuación de los municipios, entonces, se ubica en un escenario marcado por una compleja, y generalmente poco articulada, intervención multijurisdiccional. En esta distribución no siempre coordinada, los gobiernos municipales cuentan con un margen de libertad estrecho -por limitaciones institucionales y presupuestariaspara desarrollar políticas propias4. Como resultado de la combinación entre competencias acotadas, restricciones presupuestarias y su localización en la periferia de una gran ciudad metropolitana, los gobiernos locales del Gran Buenos Aires asumen un papel subordinado en el entramado interjurisdiccional para la configuración de políticas públicas. Las intervenciones estatales que más impacto generan en la vida social y económica del territorio son diseñadas y/o financiadas en el ámbito nacional o provincial de gobierno, con escasa participación del nivel local en su formulación (Couto et al., 2016).

Sin embargo, esto no significa que las instituciones locales asuman un papel pasivo en el circuito de procesamiento de las políticas, puesto que los gobiernos municipales son referentes estatales de peso en la articulación con las diferentes alianzas entre organizaciones sociales. La sociedad civil de base popular del GBA es una red densa de pequeñas asociaciones de fuerte inscripción territorial, sumamente activa y movilizada y sólidamente articulada con las instituciones estatales de todos los niveles de gobierno, en tanto resultado de una historia densa y muy comprometida con la generación de las condiciones que permitieron la expansión de la ciudad, puesto que desde el siglo pasado son actores fundamentales vinculados con las políticas públicas, en lo referente al desarrollo de estructuras y servicios sociales en los territorios (Rofman, 2014).

El entramado de organizaciones sociales de carácter popular que se encuentran en el GBA es resultado de la consolidación articulada entre organizaciones y la representación social y polí3Los municipios del Conurbano Bonaerense (24 partidos de la Provincia de Bs. As. que conforman el Gran Buenos Aires) forman parte, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un conjunto de partidos contiguos, de la Región Metropolitana de Bs. As. (RMBA) un conglomerado político. Macrocéfalo, sin fronteras jurisdiccionales rígidas, vinculando a diferentes unidades políticas (Pírez, 2010).

4La normativa de la Provincia de Buenos Aires no permite a los municipios cobrar impuestos, sino que sólo los habilita para establecer tasas, derechos y contribuciones a cambio de la prestación de servicios específicos. Para más detalle, ver Martínez (2019).

tica del mundo popular, fortalezas que han sido favorecidas a través de las políticas sociales de las últimas décadas. Ello explica el protagonismo que exhiben las organizaciones de base territorial en los procesos de gestión de diversos programas sociales, puesto que constituyen eslabones clave en el circuito de implementación de las acciones previstas en dichos programas.

La política social local en el Conurbano Bonaerense: economía social y derechos de las niñeces y adolescencias caracterizando el campo de economía social.

En los primeros años del siglo XXI, la reinclusión de población expulsada por el neoliberalismo se intentó a través de la generación de empleo revitalizando la industria, fomentando el consumo y promoviendo la autogestión y el cooperativismo desde la economía social. Esta última, fue una estrategia central dentro de la política social para la inclusión social y económica de población desocupada (Maldovan & Dzembrowski, 2010). Para ello, se combinaron medidas bajo una matriz trabajo céntrica que generará empleo (Grassi, 2012). En este marco, se distinguen dos grandes sectores que actúan de forma simultánea y complementaria. Por un lado, la política del trabajo a través de intervenciones estatales que regulan el modo de ejercer actividades laborales y, por el otro, la política asistencial en términos de intervenciones en individuos vulnerables que por sí solos, pese a las otras dos modalidades de acción, no pueden satisfacer sus necesidades materiales y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta última, ha evolucionado a través de mecanismos de transferencia de bienes y servicios, tanto a los individuos como a grupos que no eran absorbidos por el mercado de trabajo (Falappa & Andrenacci, 2008).

De este modo, a partir del 2003, cobran importancia iniciativas de la economía social a través de la promoción del trabajo asociativo, la autogestión y el fomento de cooperativas de trabajo como una estrategia dentro de la política social (Hudson, 2016; Hintze, 2014; Vuotto, 2011). Uno de los programas que se crea en el 2009 y cobra relevancia en términos de cobertura es el Programa Nacional Argentina Trabaja Programa Ingreso Social con Trabajo (AT-PRIST). Específicamente, se lanza con 150.000 titulares, a partir de allí ha tendido hacia una meseta que se acrecienta en el 2017 llegando a 250.000.

El ATPRIST fue atravesando transformaciones con el devenir de los años, que repercutieron en el rol que asumieron tanto los municipios como las organizaciones sociales. A continuación, presentamos a través del recorrido de los cambios normativos, la especificidad de la participación de las organizaciones sociales de base territorial y de los municipios en la política social en el campo de economía social.

El Argentina Trabaja y sus modificaciones en el campo de economía social Argentina Trabaja Programa Ingreso Social Con Trabajo (ATPRIST) (2009-2016)

El objetivo primordial del programa era generar inclusión social, estaba dirigido a personas denominadas titulares de derecho en situación de vulnerabilidad y que no pertenecían al mercado laboral formal. Se estructuraba con base en una transferencia a los titulares5 requiriendo una contraprestación a cambio. La contraprestación que tenían que realizar los titulares del programa, consistía en tareas socio comunitarias y socio productivas de baja intensidad como barrido y limpieza u obras públicas que no requerían calificación experta. Para la realización de esta contraprestación se debían conformar cooperativas de modo, bajo el paraguas del programa, se fomentó la generación de "cooperativas reguladas" debido a que era el Estado quién las conformaba y determinaba sus tareas (Ferrari, 2019).

En el ámbito institucional, para la ejecución del programa, se firmaban convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) y los municipios que se instauraban como entes ejecutores (Ferrari, 2020). En dichos convenios se establecían las tareas a realizar por los titulares -que se organizaban bajo la figura de cooperativa de trabajoy los productos esperados. Para la selección de los municipios en donde se implementaba el programa, se establecieron criterios a través de un documento "Distribuidor Nacional Programa de Ingreso Social con Trabajo" (Di -Prist) elaborado por el MDSN. Específicamente, se tuvieron en cuenta: los requerimientos del programa (población objetivo/criterios de elegibilidad) y las condiciones institucionales, las capacidades y posibilidades de gestión de los entes ejecutores municipales.

Como indicamos previamente, en un primer lugar, los procesos formativos de las cooperativas se enmarcaron a través de convenios entre el MDSN y los municipios que actuaron como entes ejecutores del programa en los diferentes territorios. Tras reclamos de los movimientos sociales, el MDSN les permitió a las organizaciones sociales crear cooperativas en el marco del programa, aunque la concreción de esto dependió de cada municipio. Por una parte, las organizaciones sociales no realizaban convenios directamente con el Ministerio, a través de la intermediación del municipio. Asimismo, las organizaciones sociales se organizaban en cooperativas que no estaban institucionalizadas formalmente, es decir, se agrupaban sin una figura legal, así como tampoco formaban parte del circuito económico de producción y venta. Paralelamente, los diferentes insumos y materiales eran provistos por el municipio y no tenían un espacio en el cual desarrollar las actividades. Una vez que conformaban la cooperativa en términos informales, comenzaron a realizar distintas funciones consistentes en la colaboración en instituciones barriales como sociedades de fomento, escuelas, jardines, comedores y con actividades de limpieza diversidad de sitios.

En este sentido, en lo que refiere al tipo y rol de las organizaciones sociales en dicho programa, se destaca la participación a través del instrumento de la cooperativa de trabajo, poniendo énfasis en contraprestaciones socioproductivas como respuesta a necesidades del ámbito comunitario. En lo que refiere a la estructura interjurisdiccional, en el ámbito nacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cumplía el rol de diseñar y financiar el programa, mientras que los municipios tenían un rol protagónico en la implementación de este.

Argentina Trabaja Programa Ingreso Social Con Trabajo (2016-2018)

En el año 2016 se produjo un cambio institucional6 que consistió en que organizaciones sociales se instauraran como nuevos entes ejecutores paralelamente a la gestión municipal. En lo que refiere a la estructura interjurisdiccional, se llevaron a cabo convenios entre el MDSN y organizaciones sociales, que convertían a estas últimas en la figura de ente ejecutor del programa en el territorio. La cantidad de entes en el período 2016-2018 a nivel nacional entre asociaciones civiles, cooperativas enmarcadas en movimientos sociales, fundaciones, municipios y universidades era de 178 (Gamallo, 2017). En lo que refiere al Conurbano Bonaerense, existía un promedio de 6,75 ejecutores por partido (Muñoz, 2019).

En esta etapa, las organizaciones sociales firmaron convenios con el MDSN directamente, sin mediación del municipio. Convenio que les permitía administrar recursos económicos que eran destinados para capacitaciones, herramientas y materiales, asimismo, a través del convenio tuvieron la oportunidad de organizar a los titulares y direccionar los diferentes trabajos. Para ello, tuvieron que institucionalizar la figura de la cooperativa como instrumento que canalizara el trabajo. En los convenios se establecían las actividades a través de un plan de las diferentes obras, en las que se seleccionaba el tipo de taller (carpintería, elaboración de dulces, herrería, huerta, vivero, bloquera) y se asignaban personas al mismo. Para la elección de las actividades, predominaba el que se vincularan con las diferentes necesidades del barrio, mediante problemáticas detectadas por las organizaciones sociales. En definitiva, observamos cómo la participación de las organizaciones se encontró fortalecida, dado que a través de un convenio se convirtieron en entes ejecutores con cierta autonomía para gestionar el programa.

A modo de cierre, en un momento inicial y hasta el año 2016 los municipios eran responsables de la ejecución del programa Argentina Trabaja y las organizaciones sociales participaban organizadas en cooperativas que no estaban institucionalizadas. Luego, las organizaciones conveniaron directamente con el Ministerio de Desarrollo Social y se convirtieron en entes ejecutores del programa bajo la figura de cooperativa de trabajo.

Programa Hacemos Futuro (2018-2019)

A principios del 2018 el AT PRIST se reconfigura en el programa Hacemos Futuro7 con el propósito de empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social y promover su autonomía para insertarse laboralmente. Dicho programa es definido en el ámbito institucional como un programa de transferencia condicionada de ingresos y tenía como contraprestación la finalización educativa primaria y secundaria, así como también la formación integral compuesta por una variedad de cursos.

En esta etapa se promueve una estrategia de desintermediación tras la eliminación de la figura de los entes ejecutores. En algunos casos, tanto municipios como organizaciones sociales lograron reacomodarse en Unidades de Capacitación (UCAP) bajo convenios con el MDSN con la condicionalidad de brindar capacitaciones. Las Unidades de Capacitación, en términos normativos, eran espacios desde los cuales se brindaban cursos que el titular tenía que realizar para continuar formando parte del programa.

Concretamente, tanto organizaciones sociales como municipios podían brindar cursos teóricos o bien talleres prácticos. Para ambos, utilizaron los soportes construidos anteriormente tanto desde su rol previo de ente ejecutor como de organización social que realizaba tareas socio comunitarias. Algunos de los cursos que dictaban en el marco de los convenios eran: promoción de la educación, promoción de la justicia, promoción de salud, trabajo, hábitat y ambiente.

A modo de cierre, en esta etapa tanto las organizaciones sociales como los municipios continuaron participando en la etapa de implementación del programa. No obstante, tuvieron menos maniobra para accionar en las necesidades de la trama territorial, dado que el convenio no permitía formalmente realizar obras de baja infraestructura como estaba establecido en el programa Argentina Trabaja.

Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo (2020Actual)

A finales del 2020, el programa Hacemos Futuro se reconfigura en el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, con el objetivo de mejorar el empleo y generar propuestas productivas a través de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la finalización educativa8.

Para la implementación, las UCAP se reconfiguraron en Unidades de Gestión. Las mismas son conformadas por organizaciones sociales o bien por municipios, que a través de convenios con el MDSN reciben transferencias de fondos y herramientas. En dichos convenios se priorizan cinco sectores productivos con los cuales se intenta reactivar la economía y la producción desde una perspectiva de desarrollo local y la economía social. Los mismos son: construcción, producción de alimentos, textil, economía del cuidado y recolección y reciclado de residuos urbanos.

A modo de cierre, en esta última etapa, tanto las organizaciones sociales como los municipios participan en calidad de unidad de gestión implementando el programa.

Recapitulando el Argentina Trabaja y sus modificaciones en el campo de economía social

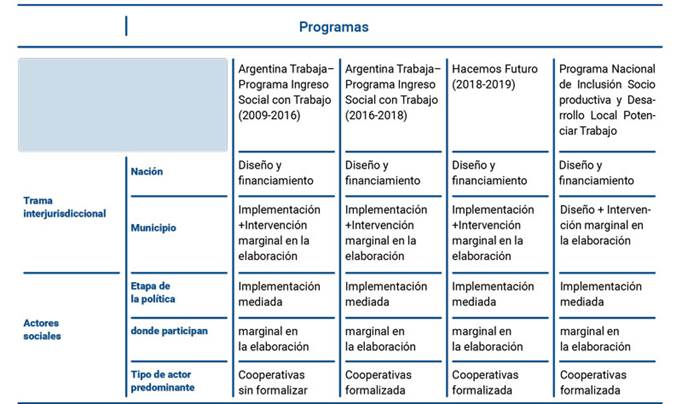

Recapitulando, y como se puede vislumbrar en la tabla sintética N.° 1, en el caso de los programas del campo de la economía social, se observa la vinculación entre diferentes actores: Ministerio Nacional, municipios y organizaciones sociales. El Ministerio cumple un rol en el financiamiento y diseño de los programas, mientras que en la implementación cobran protagonismo los actores locales, sean municipios o bien organizaciones sociales. Asimismo, estos últimos tienen cierta potestad en el diseño, tras determinados acuerdos que le dan forma sustantiva a los convenios en los cuales se establecen las áreas de acción.

Paralelamente, en la tabla se puede visualizar además de la trama interjurisdiccional, la figura que cobran los actores sociales enmarcándose en cooperativas de trabajo que inicialmente son de tipo informal, hasta que logran convertirse en cooperativas legalmente constituidas. Asimismo, tanto las organizaciones materializadas en cooperativas como los municipios fueron cambiando la figura institucional otorgada en los convenios, a saber: primero Entes Ejecutores, luego Unidades de Capacitación (UCAP) y, por último, Unidades de Gestión. El común denominador radica en tener incidencia en la etapa de implementación de los programas del campo de economía social, en virtud de su pertenencia en el ámbito territorial local (Tabla 1).

Fuente: elaboración propia con base en la normativa.

Tabla 1: Trama interjurisdiccional y actores sociales en los programas del campo de economía social

Caracterizando el campo de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias

El campo de las políticas de niñez y adolescencia en la Argentina atravesó cambios estructurales en las últimas décadas. A mediados de los años 2000 se sancionó una nueva legislación que sentó las bases normativas de un nuevo paradigma que quebró la hegemonía de una forma de intervención que, con matices, se había desplegado durante todo el siglo XX. La nueva normativa del año 2005, denominada "Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" (N.° 26.0619) se adecua a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina desde el año 1994, que constituye un hito en la forma de considerar a las infancias, al reconocerles a los niños y niñas menores de 18 años los mismos derechos humanos que a los adultos, más una protección especial por tratarse de personas en desarrollo y crecimiento (Barna, 2012).

La nueva legislación nacional de protección integral de derechos de las niñeces y adolescencias estructura un sistema de protección que reorganiza notablemente el aparato estatal y que establece como pauta la descentralización de los organismos de aplicación, sancionando cada provincia argentina normativas y organismos específicos en sus jurisdicciones. La Provincia de Buenos Aires avanzó en este proceso de transformación jurídica e institucional contemporáneamente con la Nación sancionando también una nueva normativa (Ley N.° 13.298)10 que responsabiliza a las áreas sociales del nivel provincial y municipal como las garantes del acceso, ejercicio efectivo y/o la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estos cambios impactaron notablemente en la distribución de competencias entre los poderes y niveles del Estado, produciéndose una desconcentración y descentralización de la intervención en el territorio que le otorgó a los municipios y a las respuestas comunitarias un lugar central en la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (Magistris, 2013; Foglia et al., 2021). En esta desconcentración, se incluye también la participación activa de las organizaciones sociales para lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Las normativas nacionales y provinciales exigen un trabajo conjunto y corresponsable entre diferentes áreas y niveles de gobierno como también entre entes del sector social y privado (Goldstein, 2018). Si bien no todo el conjunto de la política se organiza efectivamente, incluyendo la participación de la ciudadanía, es posible observar una jerarquización de esta lógica de trabajo conjunto en el proceso de diseño e implementación de diversas políticas públicas nacionales, provinciales y municipales y en la generación de dispositivos locales de articulación.

Enfocaremos el análisis en cuatro programas participativos de amplio alcance y cobertura: están presentes en los 24 municipios del Conurbano Bonaerense, se desarrollan en una significativa cantidad de sedes en esta región (entre 190 y 700 según el programa) y cuentan con un número relevante de destinatarios (entre 10.000 y 25.000 según el programa). Las iniciativas abordadas son: el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión (Envión), el Programa de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y el Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) y un dispositivo participativo, los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia.

Programas y dispositivos participativos de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias

Programa Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)

Esta iniciativa tiene su origen en los años 90' cuando se crea el "Programa Social de la Familia Bonaerense Eva Perón"11 que adopta su denominación actual en el año 2009.12 Tiene como destinatarios/as a niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años de edad, en situación de vulnerabilidad social y/o de riesgo ambiental, con el propósito de favorecer su desarrollo integral desde la perspectiva de los derechos, acompañando y fortaleciendo a las familias para el cumplimiento de su función y el ejercicio de su responsabilidad y propiciando la participación de las mismas en la comunidad. Comprende tres modalidades: 1Jardín Maternal Comunitario, donde los niños y niñas de entre 45 días a 5 años realizan actividades de estimulación a cargo de educadoras populares capacitadas o personal docente; 2Casa del niño, con eje en el apoyo escolar y el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas y 3Centro de atención integral que abarca las dos modalidades previamente descritas.

Este programa depende del Ministerio Provincial de Desarrollo de la Comunidad y se implementa en el territorio local a partir de la firma de un convenio de cooperación entre la Provincia y los municipios -desplegándose en sede estatal o en sede de organizaciones sociales o religiosas-, o bien a través de un convenio directo entre la Provincia y las organizaciones sociales sin intervención del gobierno municipal. En el Conurbano Bonaerense, a comienzos del año 2021, el 75% de las UDI se desplegaban a través de convenios con organizaciones sociales y el 25% a través de convenios con municipios (Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, 2021)13. Los municipios o las organizaciones con las que se firma convenio se constituyen en instituciones efectoras para la prestación de los bienes y servicios, debiendo presentar un proyecto institucional que es evaluado por el Ministerio provincial para su financiamiento. Los actores sociales implicados en el programa son centralmente organizaciones sociales de base territorial (sociedades de fomento, comedores, centros comunitarios, fundaciones) e instituciones religiosas que intervienen en el momento de la ejecución del programa. Asimismo, el programa también se sustenta en la articulación con otras instituciones como la escuela, el centro de salud, el club deportivo barrial, entre otros, para el despliegue de estrategias de intervención respecto de los niños, niñas y adolescentes destinatarios.

Programa Espacios de Primera Infancia (EPI)

Los Espacios de Primera Infancia (EPI) se inscriben en el Plan Nacional de Primera Infancia sancionado en el año 2016, aunque no constituyen una nueva creación, sino que se asientan en una normativa nacional previa del año 20071414.

Este plan depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y tiene como propósito "garantizar el desarrollo integral de niños y niñas desde su nacimiento hasta los cuatros años, inclusive en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos" (p. 4)15.

Para esto, el Plan se organiza principalmente en dos líneas de intervención, el Programa "Primera Infancia Acompañamos la Crianza" y los Espacios de Primera Infancia (EPI). Nos focalizaremos en esta segunda línea, en cuyo procesamiento interviene tanto el nivel local de gobierno como las organizaciones sociales y que representa la más relevante en términos de cobertura del Plan.

Los EPI son espacios de cuidado y abordaje integral de la primera infancia (niños y niñas entre 45 días y 4 años de edad), tanto estatales como comunitarios, que apuntan a garantizar nutrición, estimulación temprana y promoción de la salud, complementando el rol de las familias y facilitando el proceso de crianza.

En esta línea de intervención, el MDSN proporciona asistencia técnica y financiera a los espacios de cuidado a través de convenios establecidos con las provincias, municipios y/u organizaciones sociales. Otorga un subsidio único inicial destinado a la apertura de un espacio físico propicio para el crecimiento y desarrollo integral de los niños/as y luego un aporte mensual por cada niño/a asistente. Para esto, las instituciones convenientes deben formular un proyecto institucional que contemple necesidades y demandas de las familias y de sus comunidades16.

En la Provincia de Buenos Aires este programa nacional articula su despliegue con la política provincial previamente presentada, el Programa UDI. Esto implica la entrega de subsidios mensuales al gobierno provincial, destinados a solventar y fortalecer el funcionamiento y las actividades de estos espacios. En el Conurbano Bonaerense, a comienzos del año 2019, alrededor del 60% de los EPI se desarrollaban bajo modalidad convenio UDIGobierno de la Provincia, un 15% a través de convenios con los municipios y un 25% a través de convenios con organizaciones sociales (Ministerio de Desarrollo Social Nacional, 2019).

Al igual que en el programa UDI, los actores sociales participantes en el programa son centralmente organizaciones de base territorial que intervienen en el momento de la ejecución. Estas organizaciones interactúan para el desarrollo de su oferta de actividades con otras instituciones o servicios del espacio local de carácter municipal, provincial o nacional (educativas, sanitarias, culturales, entre otras) para garantizar los derechos de los niños y niñas participantes de los espacios de cuidado.

Programa Responsabilidad Social Compartida (Envión)

Este programa depende del Ministerio Provincial de Desarrollo de la Comunidad, comenzó a implementarse en el año 2009 y está destinado a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad. En su marco se desarrollan acciones para promover la inserción laboral, educativa, sanitaria y sociocultural en pos de garantizar sus derechos, así como la igualdad de oportunidades para la construcción de sus proyectos de vida.

Cuenta con diversos componentes -educación, trabajo, salud, recreación y deporte, arte y cultura y tecnologíaque se despliegan en diferentes sedes en el territorio. Los jóvenes participantes perciben una remuneración mensual (llamada beca) y son acompañados por un equipo técnico, por otros jóvenes referentes del territorio (tutores) que también reciben una beca por su trabajo y por docentes que desarrollan actividades en los diversos componentes señalados.

Para su implementación, desde el nivel provincial se firman convenios con municipios y organizaciones sociales que asumen la responsabilidad de la gestión en sus territorios. En el Conurbano Bonaerense, el 75% de las sedes del programa responden a convenios entre el gobierno de la Provincia y los municipios mientras que el 25% se enmarca en convenios entre la Provincia y las organizaciones sociales17. El gobierno provincial financia el programa (becas de jóvenes y tutores y honorarios de equipos técnicos) y realiza el seguimiento y la asistencia técnica a los municipios y organizaciones sociales para su implementación. Estos últimos proporcionan los espacios físicos (sedes) en los que se desarrollan las actividades, identifican y seleccionan a los jóvenes destinatarios, son responsables de la provisión alimentaria y de los insumos y equipamientos para su gestión, seleccionan los equipos técnicos, definen las actividades a desarrollar en cada sede y complementan el financiamiento provincial para ampliar la cobertura y alcance. Como se puede observar, las organizaciones sociales intervienen en el momento de la ejecución del Programa y constituyen centralmente organizaciones de base territorial: clubes barriales y centros comunitarios y culturales. Es menester indicar que originalmente el programa se denominó "Responsabilidad Social Compartida" ya que en el diseño preveía la articulación con empresas privadas que oficien tanto de fuente de financiamiento como de ámbitos potenciales de inserción laboral. Esta vinculación quedó sólo en el plano de la formulación de la iniciativa.

Asimismo, en el marco de este programa, se articulan acciones con otros actores para la promoción de derechos de los jóvenes: instituciones del sistema sanitario (municipal, provincial y nacional) para garantizar controles de salud, servicios ligados a la atención de consumos problemáticos (provinciales y nacionales), actores del sistema educativo de diferentes niveles para favorecer las trayectorias escolares de los jóvenes y organismos de financiamiento de emprendimientos socioproductivos en las sedes.

Consejos Locales de Niñez y Adolescencia

Los Consejos son dispositivos multiactorales creados por la normativa provincial de promoción y protección de derechos, Ley 13.268 del año 2005. Una vez que los municipios adhieren a la normativa provincial, la autoridad de aplicación delega la convocatoria y coordinación en estos. En caso de que los gobiernos locales no manifiesten expresamente su voluntad de constituir el espacio y de participar en él, este se puede conformar con instituciones sociales y representantes territoriales de otras áreas sociales sectoriales, mínimo salud y educación. Asimismo, en ausencia de voluntad municipal, la convocatoria la puede efectuar el gobierno provincial notificando al poder ejecutivo local.

De estos dispositivos pueden participar representantes de diferentes áreas municipales, efectores estatales de los sectores de educación, salud y de otras políticas sociales provinciales con presencia en el municipio, actores del poder judicial, representantes de universidades ubicadas en cada municipio, organizaciones sociales del territorio vinculadas con la temática, colegios profesionales y representantes de niños, niñas y adolescentes.

En el Conurbano Bonaerense los Consejos están presentes en 14 municipios18 y una parte significativa fue promovida a partir del accionar de organizaciones sociales que se nuclearon primero en redes territoriales, para articular acciones e incidir en la política local. En este conjunto aparecen organizaciones de base comunitaria donde prima la experiencia situada, pero también otras con perfiles más profesionales e incluso algunas de carácter supra local. Se observan también -aunque en menor medidaactores sociales de tipo corporativo -gremiales y asociaciones profesionales (colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales) con asiento en el territorio (Foglia & Rofman, 2020).

Los Consejos Locales tienen como misión realizar un diagnóstico de la situación de la infancia y de los servicios y las prestaciones en el plano local; elaborar el plan de acción para la protección integral de los derechos a nivel territorial y monitorear el cumplimiento de las acciones gubernamentales19. En la práctica, despliegan actividades de diverso calibre: capacitaciones, mapeos de recursos y actores, elaboración de diagnósticos, campañas, declaraciones o denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos o sobre iniciativas de política que no se enmarcan en la perspectiva de derechos (Foglia, 2019).

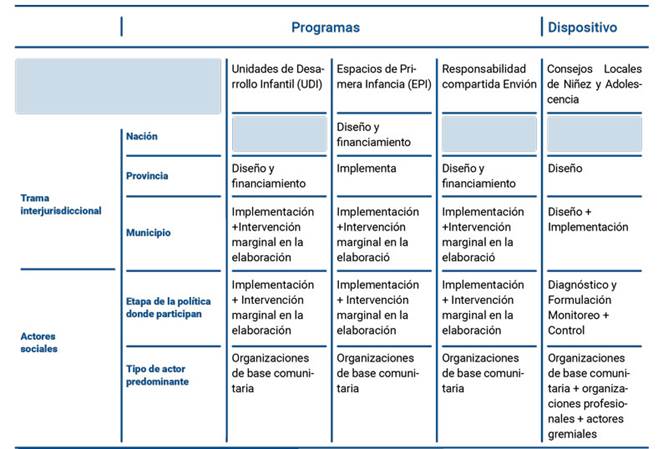

Recapitulando los programas y dispositivos de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias

Como se puede captar en la Tabla sintética N.° 2, los programas participativos del campo se sustentan en la articulación entre diferentes actores: Ministerio Provincial y/o Nacional, Municipios y Organizaciones sociales. Estos programas cuentan con un diseño y supervisión supralocal y los gobiernos locales focalizan su tarea en el momento de la implementación. Sin embargo, en el marco de los lineamientos programáticos nacionales y provinciales, los gobiernos locales intervienen en la elaboración de proyectos específicos a implementar en cada territorio, definiendo objetivos, actividades y pautas de funcionamiento. Estos proyectos en algunos casos se definen autónomamente siguiendo los lineamientos de los programas y en otros casos requieren de un previo acuerdo entre autoridades provinciales y locales, ya que suponen ajustes o redireccionamientos. Asimismo, todos estos programas se desarrollan a través de la articulación con actores sociales los cuáles se insertan en el momento de la ejecución de la política: proveyendo espacios e instalaciones, difundiendo propuestas y/o coordinando con los efectores estatales estrategias para la garantía de derechos.

Por su parte, en el caso del dispositivo participativo analizado, los Consejos Locales, existe una normativa provincial que impulsa su conformación, pero la concreción efectiva depende de los actores localesmunicipio y organizaciones sociales. En estos espacios multiactorales, a diferencia de los programas, la participación ciudadana se focaliza en el momento del diagnóstico y formulación de la política local de infancia y en instancias de monitoreo o control.

Fuente: elaboración propia con base en la normativa.

Tabla 2: Trama interjurisdiccional y actores sociales de los programas y dispositivos de promoción y protección de derechos de las niñeces y adolescencias.

El desarrollo hasta aquí presentado permite capturar que las políticas de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias requieren de una combinación de esfuerzos entre actores estatales de diferentes niveles de gobierno, pero también de la comunidad organizada. La implementación de estas políticas no se logra ni se explica a través de la actuación de un sólo actor, por el contrario, la complejidad del trabajo público en este campo muestra diversos roles y funciones que se interceptan y complementan dando como resultado una estructura que podemos leer en clave de gobernanza.

Reflexiones finales

El gran desafío de las sociedades actuales se encuentra en la capacidad de desarrollar nuevas formas de trabajar colaborativamente con el objetivo de resolver problemas públicos complejos. Esto requiere de nuevos abordajes multiactorales e interjurisdiccionales. Estas transformaciones se evidencian con especial claridad en el campo de la política social en el ámbito local. Los gobiernos municipales en Argentina fueron desarrollando en las últimas décadas nuevas funciones y responsabilidades, entre las que se destacan dos agendas de gran vigencia en la cuestión social: la situación de la niñez y la problemática de la inclusión social y económica de sectores desocupados. En torno a estos dos grandes temas, se desarrollaron políticas de fuerte inscripción local: la promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias y la promoción de la economía social.

En este artículo se exponen las diferentes iniciativasprogramas y dispositivosque encarnan estos campos de intervención estatal, poniendo en evidencia que su gestión involucra el accionar de diversos actores sociales e implica a múltiples niveles de gobierno.

Los programas y dispositivos de diseño participativo, con amplia participación de la sociedad civil en el desarrollo de la política, están presentes en ambos campos, pero muestran algunas diferencias entre ellos.

En lo que refiere al campo de economía social, se focalizó el abordaje en un programa socio-productivo nacional de amplio alcance y cobertura, que tiene por objetivo mejorar la inclusión social de los sectores populares, principalmente en el plano del trabajo, a través de su participación en las actividades de intervención social y territorial. Si bien a lo largo de la historia del programa, que fue sufriendo diferentes transformaciones ligadas a los cambios de gobierno en Argentina, se reconfiguraron las formas de implementación y el papel de las organizaciones sociales, en general los actores sociales constituyeron cooperativas para llevar adelante esas tareas. Las cooperativas, nucleadas en movimientos sociales, concentran su participación en la instancia de ejecución de las actividades, aunque también pueden incluir espacios de intervención en la planificación/ diseño de estas.

Por su parte, en el campo de promoción y protección de derechos de niñeces y adolescencias, encontramos una diversidad de programas y de dispositivos, todos de larga trayectoriase crearon entre mediados y finales de los años 2000y de amplio alcance y cobertura territorial. Se trata, por un lado, de programas de promoción de derechos que buscan garantizar su efectivización a través de espacios socioeducativos y de cuidado, diseñados y financiados por los ámbitos nacional o provincial involucrando a los gobiernos locales al momento de la ejecución. Sin embargo, como expusimos previamente, estos evidencian márgenes de incidencia variados en la formulación ya que deben presentar proyectos específicos, bajo el encuadre de las líneas programáticas supralocales, donde definen actividades, destinatarios y recortes geográficos concretos. En estos programas, se observa la participación de organizaciones sociales comunitarias, con fuerte inserción en los territorios, que se incorporan en el momento de la ejecución de las iniciativas. Por otro lado, también se advierten dispositivos que asumen el formato de consejos, es decir espacios multiactores donde se encuentran actores estatales -representantes de diversos programas provinciales, nacionales y municipales en el territorio localy actores sociales -en este caso organizaciones de base, pero también otras de carácter más profesional y corporativo. En este caso, la participación se evidencia en la instancia de la agenda de asuntos del campo en el gobierno local, en la consulta, en la planificación y en el monitoreo.

Las características reconstruidas para los programas y dispositivos elegidos para los dos campos analizados evidencian un amplio universo de estructuras para la participación ciudadana y una diversidad de actores sociales a lo largo de su ciclo. En lo que refiere al primer punto, encontramos mayoritariamente mecanismos anclados en la gestión de la política en los dos campos abordadospero también otros ligados a la consulta, la codecisión y el controlesto sólo en el campo de niñez y adolescencia. Respecto del segundo punto, se captan actores disímiles entre las políticas, mientras que en el campo de economía social son organizaciones sociales -ligadas en muchos casos a grandes movimientosque se organizan bajo la forma de cooperativa de trabajo. En el campo de niñez y adolescencia, se trata centralmente de organizaciones comunitarias de base, a los que se acoplan otrosgremios y organizaciones profesionalesen los dispositivos multiactorales. Esta articulación entre Estado y sociedad para el desarrollo de la política se encuentra estrechamente ligada con las particulares características de las problemáticas sociales en la actualidad. Su magnitud, complejidad y densidad las convierte en un desafío para la gestión gubernamental y tensiona los modos de acción tradicionales, poniendo de relieve que su resolución requiere de un proceso más cooperativo y menos unidireccional y jerárquico.

Asimismo, las iniciativas abordadas permiten apreciar que, en ambos campos, las políticas son parte de una trama interjurisdiccional amplia. En el caso de economía social, el actor nacional, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social de nivel federal, aparece como el ámbito rector de la política, dejando para el nivel local el protagonismo en la implementación. Por su lado, el campo de niñez y adolescencia muestra la confluencia de más actores: la Nación y el gobierno provincial a través de distintos organismos diseñando y financiando y el municipio interviniendo en la ejecución de actividades y aportando proyectos propios en los marcos supralocales. En ambos campos emerge la relevancia del ámbito local como espacio de cercanía y proximidad que facilita la construcción de un abordaje de los problemas sociales como parte de una responsabilidad colectiva entre diversos actores.

En resumen, las políticas y mecanismos elegidos evidencian que la gestión de la política social en los ámbitos municipales del Gran Buenos Aires se organiza en el marco de redes de gobernanza complejas. A pesar de las diferencias en cuanto a los principios organizadores de la política, en los dos campos estudiados se advierte un entramado complejo, donde intervienen los diferentes niveles de gobierno y también actores sociales. Ello pone en evidencia que los abordajes multiactorales y multiescalares articulan encadenamientos interjurisdiccionales y estructuras participativas ya instaladas en el corazón de la gestión local de las políticas sociales de esta región.