LOS PROCESOS DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN ESTATAL: UNA CARACTERIZACIÓN A PARTIR DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

THE PROCESSES OF STATE REFORMATION AND MODERNIZATION: A CHARACTERIZATION FROM THE LATIN AMERICAN EXPERIENCE

Resumen

La reforma estatal en América Latina se remonta, al menos, a un siglo atrás (Spink, 1997), aun cuando por entonces se la solía denominar “reforma administrativa”. Sea que llamemos a esos procesos “de reforma”, “modernización”, “fortalecimiento institucional” u otros, podemos caracterizarlos como tomas de posición y cursos de acción de quienes conducen el estado, dirigidos a elevar la capacidad de su aparato institucional para resolver las cuestiones socialmente problematizadas que conforman su agenda y definen su rol en cada momento histórico. Al variar su rol y su agenda, también varían las estrategias y decisiones de reforma y modernización.

En el presente trabajo intentaré caracterizar la naturaleza de estos procesos de transformación institucional desde una perspectiva conceptual, utilizando como marco histórico de referencia la experiencia de América Latina. Para ello, analizaré, en primer lugar, la relación entre escenarios de cambio deseables y brechas de innovación en la gestión pública. Luego, distinguiré entre reformas “hacia adentro” y “hacia afuera” del Estado. Finalmente, propondré una clasificación preliminar de los procesos de reforma, según diferentes categorías analíticas.

Palabras clave:

procesos de transformación institucional, escenarios de cambio, innovación, gestión pública, reforma y modernización estatales..Abstract

State reform in Latin America dates back at least a century (Spink, 1997), even though it used to be called “administrative reform” at that time. Whether we call these processes “reformation”, “modernization”, “institutional strengthening” or others, we can characterize them as positions and courses of action of those who lead the state, aimed at increasing the capacity of its institutional apparatus to resolve the problems. Socially problematic issues that make up its agenda and define its role in each historical moment. As its role and agenda vary, so do reform and modernization strategies and decisions.

In this paper, I will try to characterize the nature of these institutional transformation processes from a conceptual perspective, using the experience of Latin America as a historical frame of reference. To do this, I will first analyze the relationship between desirable change scenarios and innovation gaps in public management. Then, I will distinguish between reforms “in” and “out” of the state. Finally, I will propose a preliminary classification of the reform processes, according to different analytical categories.

Keywords:

Institutional transformation processes, change scenarios, innovation, public management, state reform and modernization..Escenarios de cambio y brechas de innovación

Una definición amplia e indiferenciada de los términos innovación, reforma y modernización,1 los observaría como procesos conducentes a la introducción de cambios visibles y significativos en las modalidades de organización y gestión del aparato estatal y/o de los organismos que lo componen, particularmente en materia tecnológica y cultural. Hablar de innovación en el sector público exige explicitar los patrones de comparación respecto de los cuales es posible medir la cuantía y calidad de los cambios producidos. En tal sentido, las opciones son múltiples. El cambio puede ser estimado en comparación con una situación considerada como base del mismo aspecto o fenómeno observado; en función de un estándar o benchmark, o respecto de una situación deseable. Cada una de estas opciones puede conducir a diferentes resultados. Y la validez de estos diferentes resultados dependerá, en última instancia, del propósito de la medición o evaluación del cambio (Oszlak, 2003).

Esta reflexión es similar a la que efectúa Behn (2003) cuando se pregunta por qué medir el desempeño, a lo cual responde que los propósitos pueden ser distintos y cada uno requiere mediciones diferentes. En un extremo, podría negarse totalmente la producción de innovaciones en la gestión pública, bien porque los cambios no son evidentes o porque los sistemas de medición disponibles no permiten detectarlos. Conceptualmente, sin embargo, es difícil concebir que las instituciones estatales sean totalmente inmunes al cambio, que nada consiga conmover sus estructuras cristalizadas, sus tecnologías y procesos rutinarios, sus comportamientos invariablemente repetitivos. Sería necio no advertir que el cambio en el aparato estatal es cotidiano, permanente, y no espera a que una “estrategia de modernización” lo rescate del inmovilismo y lo ponga en marcha. La verdadera pregunta es si la naturaleza y la velocidad de las innovaciones guardan relación con los patrones establecidos en materia de “buen gobierno”, calidad de la gestión, respuesta al ciudadano, capacidad institucional y otras medidas de desempeño que sirven como estándar en este campo. Por lo tanto, junto con la dimensión de los logros interesa también la “brecha de innovación”, es decir, los déficits de capacidad institucional no resueltos (Oszlak, 2003).

Consideramos que este punto es central para el análisis, por cuanto las estrategias de reforma, implícita o explícitamente, siempre se plantean un escenario institucional deseable, un modelo que se aspira alcanzar y establecer en algún futuro imaginable. Pero, además, no hay modelos o escenarios congelados de una vez y para siempre. El cambio en el sector público no puede ser ajeno (en realidad, debe acompañar) a las grandes transformaciones que, simultáneamente, tienen lugar en la sociedad, la economía y el contexto internacional. Por lo tanto, interesa saber si la innovación y reforma en el sector público avanza pari passu con las que se van produciendo en esas otras dimensiones macrosociales y globales, si queda rezagada o, incluso, si se ha convertido en locomotora del cambio social (Oszlak, 2003).

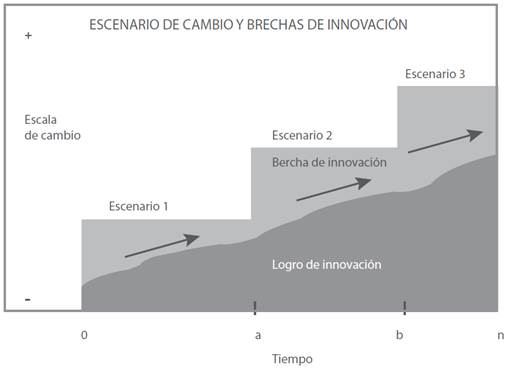

En cada momento histórico se encuentra vigente algún paradigma dominante acerca de lo que debe entenderse como “estado necesario” o sus diversos rótulos alternativos. Prolijas descripciones de sus principales atributos llenan hoy bibliotecas; y distintas teorías, enfoques o interpretaciones han servido, sucesivamente, para justificar la necesidad de su logro, el mantenimiento de su vigencia o la transición hacia una visión o escenario diferente. Esto significa que los paradigmas cambian y las expectativas o visiones sobre lo deseable también tienden a cambiar, para colmo, aceleradamente. Se trata de un proceso natural, equivalente al que ocurre en general con la innovación en cualquier campo tecnológico: todo progreso se asimila rápidamente y pasa a formar parte de un umbral superior, que en realidad se convierte en una nueva base, un nuevo punto de partida para sucesivas innovaciones. Por lo tanto, podría suponerse que en cualquier momento que se considere el nivel de esfuerzo y el grado de avance en materia de reforma puede ser o no suficiente para cerrar la brecha que lo separa de un escenario deseable que, por otra parte, se modifica a su vez en forma acelerada. El siguiente gráfico ilustra lo dicho (Oszlak, 2003, p. 6).

La figura 1 permite observar distintos escenarios secuenciales que se ubican en diferentes puntos (crecientes) en una imaginaria escala de cambio. La línea sinuosa representa el nivel de esfuerzo desplegado y la innovación alcanzada en cada momento, en tanto que las flechas marcan la dirección del cambio (hacia cada escenario vigente (1, 2, 3, etc.). Los puntos a, b, ... n indican momentos de ruptura paradigmática, en que se instala una nueva visión o escenario de cambio. La zona blanca refleja el nivel de logro en el esfuerzo de transformación, mientras que la zona grisácea indica la brecha de innovación existente en cada momento. El gráfico está construido de modo tal que los escenarios se suceden con velocidad creciente, en tanto que la brecha de innovación aumenta, situación típica de muchos países embarcados en procesos de reforma estatal. Como hemos señalado en otro trabajo (Oszlak, 1999), no hay en este razonamiento un estado de meta inmutable que deba alcanzarse sino, por el contrario, un “blanco móvil” que, como la línea del horizonte, se va alejando al mismo ritmo con que se van concretando transformaciones, generando así nuevos desafíos.

Figura. 1: Escenarios de cambio y brechas de innovación.

Vista desde esta perspectiva, la innovación pasa a ser un concepto relativo. Toda evaluación sobre el resultado alcanzado en la reforma de la gestión pública, obliga a una comparación con el estado del arte o con estándares internacionales vigentes en cada época. No tendría sentido estimarlo de otro modo, ya que desde este ángulo de observación, esfuerzos de cambio presuntamente importantes podrían resultar irrelevantes (Oszlak, 2003).

Algunos observadores han sostenido que las crisis económicas profundas son un obstáculo insalvable para avanzar en los procesos de reforma estatal. Por ejemplo, en 2003, en la convocatoria a un panel del VIII Congreso Internacional del CLAD, Paulo Motta preguntaba a sus panelistas si las severas crisis fiscales que habían sufrido muchos países de ALC en los años previos, habían producido esa consecuencia (Oszlak, 2003). Y sugería que el sector público de esos países se enfrentaba a un desafío común: cómo reformar la gestión pública en una época de escasez aguda de recursos. Mencionaba, al respecto, que en esa coyuntura, el aparato estatal se veía presionado para hacer más con menos, imaginar formas de gastar menos y ser más eficaz en el logro de resultados. Existía una mayor competencia por recursos presupuestarios, al tiempo que la mayor parte de los organismos estatales sufría recortes. La escasez imponía límites no solo para la opción entre estrategias de innovación sino también para la definición de criterios de conducta ante la crisis (Oszlak, 2003).

Entre los principales problemas administrativos provocados por la escasez aguda, Motta mencionaba: (1) el resurgimiento de obstáculos administrativos; (2) la imagen de ineficiencia; (3) las frustraciones y pesimismos individuales; y (4) las restricciones a una visión estratégica. Sin embargo, observaba el autor, estas mismas dificultades parecerían generar nuevas prácticas y soluciones innovadoras a los problemas enfrentados, lo que justificaba su identificación, la evaluación de sus resultados y el análisis de su posible impacto sobre la sociedad y sobre el propio aparato estatal (Oszlak, 2003).

En respuesta a este provocativo planteamiento, propusimos que la aguda escasez de recursos no había sido causa fundamental de los magros resultados logrados en materia de reforma e innovación de la gestión pública. Aun en períodos de relativa prosperidad y menor presión sobre el presupuesto, las innovaciones no fueron significativas. Sería ingenuo suponer una correspondencia estricta entre reforma estatal y avances o retrocesos del ciclo económico. Algunas experiencias innovadoras se produjeron durante períodos de bonanza y otras bajo condiciones críticas. No existe necesariamente una relación de causalidad entre el momento del ciclo y la adopción de novedosas políticas, como las cartas-compromiso con el ciudadano, la administración financiera integrada, el presupuesto participativo o la informatización de legajos del personal estatal. Es posible constatar que:

-

aun en situaciones de creciente gasto público, no se alcanzaron resultados importantes en la modernización de la gestión interna;

-

los esfuerzos innovadores poco pudieron hacer para corregir la deformidad de la función de producción del estado, que fue mucho más determinante que la hipertrofia de su aparato institucional como causal de bajo desempeño;

-

los desincentivos (v.g. salariales) que pueden crear frustración y pesimismo a nivel individual, se vieron contrarrestados, en mercados de trabajo con altas tasas de desocupación, por los beneficios de la seguridad en el empleo público, por lo que no necesariamente afectaron el desempeño;

-

la discontinuidad política bastante habitual en la región y la ausencia de proyectos de reforma e innovación sostenibles, parecerían ser variables más poderosas para explicar el escaso arraigo de la innovación y los estrechos alcances de las reformas estatales (Oszlak, 2003).

En definitiva, la escasez de recursos financieros no parece un obstáculo serio para la innovación o la reforma del estado; pero tampoco su afluencia es condición necesaria y suficiente para lograrlas. De hecho, las principales fuentes de escasez se deben a pautas culturales inapropiadas, discontinuidad en el esfuerzo, falta de liderazgo y débil voluntad política. Más que en términos monetarios, las innovaciones y reformas estatales suelen ser bastante más costosas en términos de vencer resistencias, transformar culturas o asumir seriamente responsabilidades por los resultados de la gestión (Oszlak, 2003).

Otro aspecto esencial a considerar en relación con nuestro tema, que muchos observadores y evaluadores de la reforma estatal a menudo omite considerar es la efectivización de las innovaciones. ¿Cuándo puede afirmarse que se produjo una reforma? ¿Cuando se adoptó una medida que formaliza su vigencia? ¿Cuando una firma consultora o un equipo ad-hoc entrega a los responsables una solución técnica a problemas de gestión? ¿Cuando esa reforma se institucionaliza efectivamente, por haberse incorporado a la cultura y la práctica de la organización y el funcionamiento organizacional? ¿O cuando en lugar de limitarse a una experiencia insular, de tipo “piloto”, esa reforma puede ser replicada por su efecto multiplicador en otros ámbitos institucionales?2 (Oszlak, 2003).

Existe mucha confusión al respecto. Es común que los responsables de organismos estatales presenten memorias institucionales que dan cuenta de la firma de convenios, el dictado de normas o resoluciones, el rediseño de organigramas, la aprobación de planes de reingeniería de procesos, la producción de manuales técnicos, la formulación de planes de capacitación o la instalación de sistemas de gestión informatizados, como si fueran hechos consumados, como si hubieran alcanzado los propósitos previstos en sus respectivas iniciativas. Y es probable que la mayoría de esos anuncios o reales decisiones terminen siendo erzatz de innovación, conjuntos de buenas intenciones, destinados a ocupar nuevos nichos en ese cementerio de innovaciones frustradas que el sector público mantiene abierto a toda hora (Oszlak, 2003).

La moda de registrar experiencias exitosas, de premiar a sus responsables, de compilar volúmenes con casos de estudio que tienden a mostrar “cómo hacerlo”, ha alentado la esperanza y creado la ilusión de que el cambio es posible, que solo basta con trasplantar inteligentemente las particularidades de la experiencia original a otro contexto, que es suficiente con adaptar razonablemente la fórmula exitosa empleada (Oszlak, 2003). Las reformas son “trajes a medida”. Deben contemplar el contexto, necesidades y circunstancias de cada país para ser exitosas. Las mismas reformas pueden tener efectos diferentes en distintos países.

Al efectuar estos señalamientos, no pretendemos ubicarnos en la criticable posición de quien descree de la utilidad de estos mecanismos de difusión. Solo deseamos alertar acerca de los riesgos que entraña suponer que las plantas exóticas pueden reproducirse en cualquier terreno, desconociendo la -a veces milagrosa- combinación de circunstancias que deben reunirse para que la innovación y el cambio, ocurran. Pero además, y sobre todo, pretendemos llamar la atención sobre la falsa creencia de que el voluntarismo, por sí solo, es suficiente para que una reforma quede efectivamente enraizada (Oszlak, 2003).

Por eso la preocupación por la efectiva verificación del cambio debe extenderse a su sostenibilidad. Es decir, no es suficiente comprobar si los anuncios son reales o infundados, o si las escenografías que a veces se montan como auténticas reformas, son solo de cartón pintado. Las administraciones públicas de América Latina registran una larga historia de reversiones y fracasos en proyectos innovadores lanzados y parcialmente ejecutados bajo los mejores auspicios (Oszlak, 2003).

Innovación y reformas “hacia adentro” y “hacia afuera” del Estado

A menudo, cuando los gobiernos hacen el recuento de sus éxitos, suelen incluir la adopción de políticas que, estrictamente, no suponen innovaciones o una modernización de la gestión pública. Nos referimos en particular a aquellas que en lugar de tender a un mejor estado, solo persiguen conseguir un menor estado. Sin perjuicio de extendernos enseguida sobre este punto, adelantemos, coincidiendo con Barzelay (2002), que deberían considerarse innovaciones o modernizaciones aquellas que este autor denomina “políticas de gerenciamiento público”. En esencia, su resultado se mide en términos instrumentales o tecnológicos y el locus de su aplicación ocurre “dentro” del aparato estatal. Pero entonces, ¿cómo deberían calificarse las reformas e innovaciones que, en lugar de intentar transformar alguna(s) de las diversas tecnologías de gestión pública empleadas, simplemente procuran, mediante acciones “hacia fuera” del estado, desmantelarlo? (Oszlak, 2003).

Esta pregunta podría parecer ociosa, ya que a lo largo de la década de los noventa, y parte de la primera de este siglo, la transformación del estado consistió, básicamente, en la aplicación de las llamadas “reformas de primera generación”, incuestionablemente orientadas a lograr “menor estado” y no necesariamente “mejor estado”. ¿Es lícito llamar innovaciones o reformas a verdaderas amputaciones institucionales que, más que cambios al interior del estado, producen transformaciones mucho más visibles y permanentes en la propia sociedad, especialmente en el mercado? (Oszlak, 2003). El tema es de enorme relevancia, particularmente en las circunstancias actuales, en que en el mundo (y también en nuestra región) seestán produciendo importantes cambios político-ideológicos, que muchos observan como un regreso del neoliberalismo, y que pueden significar la reiteración -tal vez modificada- de fórmulas que en su proyección, apuntan a una reducción de la intervención estatal.

La ya clásica fórmula de esa ortodoxia ha sido: a) privatizar todo lo posible; b) descentralizar cuanto servicio público pueda delegarse a instancias estatales subnacionales; c) desregular al máximo el funcionamiento de los mercados; d) tercerizar todas las gestiones de apoyo susceptibles de tal transferencia; e) desmonopolizar la gestión pública y la privatizada para alentar la competencia y reducir costos; y f) aligerar al máximo las dotaciones de personal estatal, mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas (Oszlak, 2003).

Al realizar un balance de estas experiencias, podemos comprobar un denominador común: todas las reformas “hacia afuera” del Estado nacional implicaron reducir su intervención y transformar su rol. En esencia, consistieron en modificaciones de carácter jurídico y en transacciones económico-financieras. Desde el punto de vista jurídico entrañaron:

-

crear nuevos marcos regulatorios,

-

suscribir contratos de concesión,

-

transferir títulos de dominio,

-

conratar servicios de terceros,

-

eliminar regulaciones,

-

suprimir organismos reguladores,

-

terminar contratos laborales,

-

prohibir el reingreso a la función pública durante períodos determinados,

y así sucesivamente.

Desde el punto de vista económico, la movilización y transferencia de recursos financieros acompañó las decisiones y actos jurídicos requeridos, manifestándose habitualmente en:

-

ingresos por ventas de empresas,

-

cancelaciones y recuperación de deuda pública,

-

cobranzas de canon de concesionarios,

-

pago a contratistas de servicios tercerizados,

-

actualización de tarifas de servicios públicos,

-

transferencias de partidas presupuestarias a gobiernos subnacionales,

-

indemnizaciones por retiros voluntarios,

-

supresión de aranceles y derechos en organismos de regulación, etcétera. (Oszlak, 2003).

En cambio, estas reformas no produjeron innovaciones de carácter tecnológico o cambios culturales perdurables salvo, indirectamente, en la medida en que las nuevas empresas privatizadas, los gobiernos subnacionales, los proveedores de servicios por terceros (“privatización periférica”) o las actividades desreguladas, hubieren introducido nuevas tecnologías de gestión o pautas culturales diferentes (Oszlak, 2003).

Ante los escasos resultados de las reformas de “primera generación”, los gobiernos de ALC, de nuevo con el patrocinio de los organismos de crédito multilaterales, anunciaron la “segunda generación” de reformas destinadas a producir innovaciones en la gestión pública que miraran “hacia dentro” del Estado. A diferencia de las primeras, en lugar de cambios meramente jurídicos y transacciones económico-financieras, involucraron transformaciones de carácter tecnológico y cultural. Su éxito dependió, esencialmente, de la dinámica generada entre los funcionarios políticos y la burocracia permanente.

Al menos en el plano retórico, desde mediados de los ochenta, los cambios más importantes se manifiestan en gobiernos más abiertos, el pasaje de una gestión por procesos a una gestión por resultados, creación de mecanismos de rendición de cuentas, reasignación de recursos hacia políticas sociales más inclusivas e introducción del mérito y la flexibilidad como criterios de gestión propios del mercado de trabajo en el sector público.

En estos casos, la innovación consiste en la incorporación de nuevas tecnologías y estilos de gestión, de nuevas maneras de administrar lo público: nuevos tipos de servicios, cambios en las metodologías de abordaje de la problemática social, tipos de control diferentes, novedosas instancias participativas de la ciudadanía, etcétera. Las reformas “hacia adentro” afectan principalmente variables asociadas a la organización y funcionamiento de la burocracia: su marco normativo, su estructura organizativa, su dotación de personal y de recursos materiales, sus procesos y procedimientos de gestión, la capacidad de sus agentes y el comportamiento de los mismos en la producción de los bienes, servicios y regulaciones a su cargo. Las innovaciones en la gestión no son sino intentos por ajustar estas diferentes partes y engranajes que conforman la maquinaria estatal, de modo que en conjunto, esta pueda responder mejor a las demandas y restricciones de su contexto social (Oszlak, 2003).

Pero hay algo más: las innovaciones tecnológicas no operan si no son incorporadas a la cultura de la administración.

Esto implica un cambio profundo en la disposición de los servidores públicos a funcionar bajo reglas de juego diferentes, lo cual se verifica cuando ese personal ha conseguido incorporar las nuevas reglas y su fundamento axiológico o moral a su conciencia, a sus percepciones, actitudes y comportamientos. Debe existir entonces un proceso previo de “naturalización” de esas innovaciones en las manifestaciones de conducta de cada agente, para que pueda producirse una real institucionalización de las reformas (Oszlak, 2003).

El mayor tiempo que requiere la implantación de las reformas “hacia adentro” tiene, por su parte, un impacto decisivo sobre su eventual fracaso, sobre todo cuando la discontinuidad política es alta y, para colmo, está instituida en la cultura administrativa la costumbre de desechar toda experiencia de innovación pasada, por más que una evaluación objetiva podría hallarle méritos suficientes para continuar su implantación. Durante los años en que algunos países como Bolivia, Ecuador o Argentina sufrieron fuerte inestabilidad política, efímeras conducciones batieron records de baja permanencia en los cargos y solo ocasionalmente alcanzaron a posicionarse frente a la necesidad, a los alcances o a los instrumentos requeridos para producir verdaderas innovaciones en la gestión institucional bajo su responsabilidad (Oszlak, 2003).

Entre las principales innovaciones que suelen incluirse dentro del conjunto de reformas orientadas al mejoramiento de la gestión pública, se destacan las siguientes:

-

La reestructuración organizativa del aparato administrativo, buscando una mayor flexibilidad y adecuación a las exigencias de la gestión.

-

El rediseño de las plantas de personal estatal, reasignando los recursos humanos en función de su número según perfiles y de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo.

-

La desburocratización de normas, procesos y trámites administrativos, en aras de un mejor servicio al ciudadano y un menor costo de la gestión para el estado y los usuarios.

-

La implantación de sistemas de carrera administrativa basados en las competencias y méritos del personal, tanto en las instancias de reclutamiento y concurso como en las de promoción, remuneración y evaluación de desempeño.

-

La capacitación y desarrollo permanente del personal, a través de la actualización de sus conocimientos y destrezas, así como de su sensibilización hacia valores relacionados con los derechos de los usuarios y la ética de la función pública.

-

El mejoramiento de los sistemas de información y sus soportes computacionales, en las múltiples aplicaciones que admite y exige la creciente complejidad de la actividad estatal.

-

La introducción de mecanismos de planificación, seguimiento, control y evaluación de resultados, especialmente a través de tableros de control y contratos de gestión.

-

La promoción de la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas y el control social de la gestión pública (Oszlak, 2003).

En todos estos campos, los países de ALC han intentado, con suerte diversa, introducir innovaciones en la gestión pública. Este conjunto de medidas sigue constituyendo el núcleo duro de las reformas pendientes en casi toda América Latina. El presente proyecto se concentra en cuatro de ellas, que en líneas generales coinciden con su descripción o bien se hallan estrechamente relacionadas con algunas de ellas.

Las consideraciones conceptuales que hemos planteado han sido desarrolladas con mayor especificidad por las diferentes áreas especializadas, agregando referencias bibliográficas e introduciendo variables que permitan interpretar los alcances, modalidades y tendencias de reforma y modernización estatal en cada una de ellas. Así mismo, en la próxima sección, propondremos una clasificación de las reformas según diferentes criterios, clasificación que ha sido considerada en los estudios especializados con referencias comparadas a los casos respectivamente analizados.

Clasificación preliminar de las reformas estatales

Llegado este punto del análisis y para abordar el tercero de los temas propuestos, sugeriré una posible tipificación de las iniciativas de reforma y modernización del estado. Son numerosos los criterios de clasificación que pueden utilizarse y cada uno de ellos contemplaría una o más opciones. Una enumeración de estos posibles criterios sin duda incompleta, incluiría los siguientes:

-

Según su origen.

-

Según su alcance.

-

Según su naturaleza.

-

Según su originalidad.

-

Según su orientación.

-

Según su ritmo.

-

Según su conflictividad.

-

Según su implantabilidad.

-

Según su estilo de imposición.

-

Según su continuidad.

Cada criterio incluye, naturalmente, diferentes opciones que, a su vez, podrían clasificarse según representen alternativas polares, simples agregados de modelos heterogéneos o situaciones tipificables a lo largo de un continuo. La consideración conjunta de todos los criterios y sus respectivas clases componentes permitiría obtener una tipología de reformas que podría resultar muy útil para avanzar conceptualmente en la caracterización de las estrategias de reforma. En esta sección me extenderé sobre el sentido a acordar a cada una de las categorías mencionadas, aclarando que los tipos de reforma serán necesariamente distintos según el área especializada considerada (v.g., profesionalización, gobierno electrónico, etcétera).

Origen de las reformas

La alusión al origen de las reformas toma en cuenta si son idiosincráticas, originadas en el mismo país o contexto en el que se concibieron e implantaron, o si consistieron en el trasplante de técnicas o experiencias de reconocido impacto en otros países. Son ejemplos del primer tipo la institución del Ombudsman en Suecia, las cartas-compromiso con el ciudadano en Inglaterra o el presupuesto participativo en Brasil. Es más común, en cambio, la adopción de reformas llevadas a cabo en otros contextos, a las que se atribuye impactos altamente positivos y forman parte del repertorio de casos exitosos o best practices.

La mímesis ha sido una de las palancas fundamentales para impulsar la adopción de innovaciones en la institucionalización del estado y la gestión pública. Constitución norteamericana, códigos franceses, contabilidad por partida doble europea o administración “científica” norteamericana, son ejemplos remotos de instituciones y prácticas que se generalizaron velozmente en todo el mundo y fueron adoptadas en los contextos más diversos3. La influencia de los organismos financieros y de asistencia técnica multilaterales (Banco Mundial, PNUD, BID, FMI) también operó como “correa de transmisión” de las que consideraron best practices, imponiendo su adopción en los países donde los préstamos incluían componentes de fortalecimiento institucional. Las comunidades de práctica generadas por consultores internacionales alrededor de esta mimética circulación de modelos, también explica en buena medida la implantación de estos cambios por oleadas, en épocas similares y contextos heterogéneos.

Alcance de las reformas

Hace ya muchos años, Nascimento (1970) planteó una posible distinción entre estrategias de reforma estatal, oponiendo la reforma “globalista-inmediatista” a la “parcial-gradual”. De hecho, anticipaba dos de los criterios propuestos en este informe -alcance y ritmo de la reforma-, y proponía clasificar las reformas administrativas brasileras como de gran alcance y urgentes. Es muy frecuente que gobiernos nuevos, que pretenden marcar fuertes diferencias político-ideológicas con sus predecesores, lancen reformas de amplio espectro enmarcadas en estrategias globales, rodeadas de ceremonialidad y simbolismo. Ilustraciones en tal sentido, incluirían al Plan Director para la Reforma del Estado de Brasil, diseñado por el ministro Bresser Pereira; a la Reforma Democrática del Estado ecuatoriano, en 2007; o a la Ley de la Reforma del Estado argentino de los años noventa.

Blue books o Libros Blancos de este tipo de reformas han sido producidos en países tan dispares como España y China o los que integran la comunidad británica. En estos últimos, así como más tarde en algunos países escandinavos, surgió hace ya dos décadas un movimiento que originariamente Tony Blair denominara joined-up government, como reacción al enfoque disgregador de la Nueva Gerencia Pública, con su énfasis en la departamentalización y la creación de “silos verticales” en la organización estatal. Este movimiento, ahora conocido como whole-of-government approach, rescata la vieja necesidad de promover la integración de las áreas de gobierno en torno a la solución de problemas comunes, fomentando la coordinación horizontal y vertical, la creación de gabinetes interministeriales, etcétera. Según este nuevo enfoque, la “devolución estructural”, que implicó transferir autoridad del nivel político-administrativo central hacia agencias reguladoras, organizaciones prestadoras de servicios y empresas públicas, debilitó el control, la información y la influencia del gobierno central, planteando problemas de capacidad institucional y rendición de cuentas (Christensen & Laegreid, 2001).

Cabe señalar que el tamaño de un país no constituye un obstáculo para encarar reformas en gran escala. Entre 1982 y 2013, la República Popular China llevó a cabo siete reformas de este tipo. Y a lo largo de un siglo de reformas del sector público en los Estados Unidos, se registran numerosas experiencias semejantes en ese país (March & Olsen, 1983), como el conocido caso del Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1994).

Naturaleza de las reformas

La naturaleza de las reformas tiene que ver con su contenido o con lo que Nascimento llamaba su componente sustantivo, el objetivo que se propone con la acción transformadora. En este aspecto, la variedad es infinita, ya que el objeto de la reforma puede centrarse, entre muchas otras opciones posibles, en variables normativas, estructurales o culturales, en la cantidad, calidad o reasignación de sus recursos humanos o materiales, en la expansión, contracción o reorientación de los servicios públicos o en acciones que tiendan a promover la apertura del estado y la participación ciudadana.

Por lo tanto, a diferencia de los demás criterios de clasificación de las reformas, su naturaleza no admite una tipificación sencilla. Tal vez podrían distinguirse algunas categorías genéricas, como las que propone Tomassini (2003) cuando se refiere a reformas gerenciales, institucionales o democráticas, es decir, que tienden a modificar ciertas tecnologías de gestión (v.g., presupuestarias, de personal, de manejo de información), a reorganizar o modernizar la gestión de un organismo estatal o a abrir la gestión pública a la participación y el control de la ciudadanía.

En cualquier caso, en cada una de las áreas especializadas de este proyecto se intentará ofrecer clasificaciones relacionadas con su respectiva naturaleza.

Originalidad de las reformas

Con esta categoría pretendo destacar simplemente el grado de novedad o de innovación que entraña la puesta en marcha de una determinada reforma. La retención de impuestos en la fuente en que se originan los ingresos es un ejemplo histórico de un cambio trascendental en la recaudación tributaria. La “carpeta del ciudadano” o la interoperabilidad electrónica son innovaciones más recientes que, por su originalidad, suponen un cambio trascendente en los mecanismos de gestión pública.

Podría sostenerse que, frente la experiencia de las reformas estatales en ALC (y también, en el mundo), las iniciativas y propuestas que muestran mayor grado de originalidad han sido aquellas que fueron surgiendo al ritmo del desarrollo de las TIC y aquellas otras relacionadas con la creciente democratización de la gestión pública a través de la participación ciudadana en el triple rol de co-generador de políticas públicas, co-productor de bienes y servicios y contralor de la actividad estatal. Y si bien estas últimas son todavía incipientes, se advierte un creciente protagonismo de la sociedad civil, que impulsa iniciativas creativas a medida que se extiende la filosofía del estado abierto, sin depender necesariamente del desarrollo de la electrónica. Es el caso de una iniciativa surgida en Dinamarca, donde ONG que representan a adultos mayores, participan en todo el ciclo de políticas públicas vinculadas con los ciudadanos senior de ese país, conjuntamente con el estado.

Orientación de las reformas

He clasificado las reformas estatales en términos de su orientación hacia adentro y afuera del Estado (Oszlak, 1999), pero esta direccionalidad oculta lo que realmente interesa desde un punto de vista ideológico, es decir, si las reformas pretenden mejorar el estado reduciéndolo o fortaleciéndolo. Las así llamadas reformas de primera y segunda generación, se orientaban precisamente en una y otra dirección, sea procurando, respectivamente, un menor estado y un mejor estado.

Desde esta perspectiva, es posible clasificar las acciones de transformación en términos de las clásicas reformas administrativas, dirigidas a introducir cambios en las estructuras organizativas, los regímenes de personal, los procesos administrativos, la formación de los recursos humanos o la informatización de la gestión; y las orientadas a modificar las reglas de juego que gobiernan las relaciones entre los estados nacionales, los gobiernos subnacionales, el mercado y las organizaciones sociales, tales como la privatización, la desregulación, la tercerización, la descentralización o la reducción de la dotación de personal estatal a través de retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.

Claramente, ambos tipos de reforma tienen un sentido y un contenido político-ideológico muy diferentes. De hecho, y aun cuando ambas orientaciones suelen ser calificadas por la literatura y las instituciones como fundamento de estrategias y medidas de reforma, solo las segundas -las tradicionales reformas administrativas- son consideradas tales a los efectos del presente proyecto.

Ritmo de las reformas

El tiempo es un factor claramente distintivo de las reformas, que suele estar estrechamente relacionado con el alcance, como en la categoría de reforma “globalista-inmediatista” de Nascimento. El tratamiento de shock en un extremo y el de largo plazo, en el otro, reconoce también múltiples situaciones intermedias donde la gradualidad del cambio admite ritmos diversos. Las reformas del tipo big-bang se suelen adoptar en coyunturas de crisis económicas profundas, golpes militares, procesos revolucionarios o cambios decisivos en la naturaleza del régimen político gobernante. La urgencia por dar señales inmediatas a la sociedad y a los poderes fácticos suele traducirse no solo en acciones de gran alcance, sino también de impacto temporal rápidamente perceptible.

Allí donde el incrementalismo (la ciencia del muddling through, según Lindblom, 1959) caracteriza al estilo predominante de toma de decisiones, las reformas graduales han sido más frecuentes, por más que, como ha ocurrido en Estados Unidos, se haya pretendido a veces presentarlas con un envoltorio retórico y simbólico. En América Latina, Chile, Costa Rica y Uruguay se han caracterizado por una notoria continuidad en el esfuerzo de reforma e innovación, sin anuncios espectaculares o estridentes pero con visibles progresos a través de acciones que han respondido a estrategias de mediano y largo plazos.

Conflictividad de las reformas

Existen reformas que, ex ante, puede anticiparse fácilmente que producirán fuertes resistencias, sea al interior del aparato estatal o en ciertos sectores de la sociedad. Se corresponden habitualmente con las que Hirschman caracterizara como políticas que antagonizan. Por su concepción y, sobre todo, por sus consecuencias, tienden a afectar a ciertos intereses o a alterar situaciones de poder establecidas. Caben en este tipo la introducción de soportes de gestión electrónicos que desplazan mano de obra ocupada en el registro manual de procesos, la adopción de sistemas de compras públicas a través de medios virtuales o la creación de instituciones de control de gestión y de combate a la corrupción. En estos casos, las fuentes de resistencia pueden hallarse dentro del propio aparato estatal, donde funcionarios desplazados u otros a los que las reformas les quita fuentes de corruptelas diversas se opondrán a los cambios, o en el sector empresario, donde esos cambios afectan a las contrapartes de esas prácticas corruptas.

A veces, el grado de antagonización social que pueden generar las reformas está relacionado con la particular sensibilidad del área de políticas de las que son responsables los organismos públicos, sobre todo cuando las reformas tienen un carácter institucional. Seguramente es más sencillo producir cambios en organismos relativamente “aislados” de la puja política o de cuestiones sensibles de la agenda pública, como un ministerio de relaciones exteriores o una agencia de desarrollo de la energía atómica, que en un organismo responsable de la educación o la seguridad pública.

Otras reformas nacen con una legitimidad de origen y concitan fuertes apoyos en el sector empresario, en la administración estatal, en los medios o en el conjunto de la sociedad civil. Es el caso de políticas en materia de presupuesto participativo, de establecimiento de ventanillas únicas para simplificar trámites, o de reconocimiento del derecho ciudadano a la información pública, medidas que si bien en algunos casos pueden generar algunas resistencias, suelen concitar un generalizado consenso acerca de su deseabilidad.

Implantabilidad de las reformas

En parte, las posibilidades más o menos ciertas de implantar una reforma dependen de muchas circunstancias. El grado de eventual antagonización es una de ellas, pero no necesariamente la más frecuente. A veces los déficits de capacidad institucional se interponen en proyectos que cuentan con el apoyo mayoritario de los stakeholders (v.g., recursos que demanda la implantación, dificultades normativas, tradiciones culturales). En general, se trata de una cuestión de grado, que se ve influida por el conjunto de los otros criterios de clasificación que estamos desarrollando (ritmo de implantación, alcance del cambio, estilo de imposición, etcétera).

La factibilidad de implantar una reforma no es una cuestión meramente tecnológica, susceptible de la estricta aplicación de criterios de racionalidad instrumental. Hace mucho que sabemos que responsabilizar de los fracasos a, por ejemplo, la interferencia política o los condicionamientos culturales, es una mera excusa exculpatoria, ya que la racionalidad política o cultural también son, o más bien deberían ser, componentes naturales de cualquier evaluación sobre las perspectivas de una reforma.

A veces, la inestabilidad de las conducciones políticas en áreas sensibles de la gestión pública, coarta las iniciativas de cambio, interrumpe los programas de reforma en marcha y afecta, en última instancia, su implantación. Otras, no se alcanza a apreciar la distancia entre la complejidad o sofisticación de los cambios intentados y la capacidad institucional disponible, no solo para implementarlos sino especialmente para sostener su implantación en el tiempo. En otras palabras, no se toman en cuenta suficientemente las exigencias del back office.

Estilo de imposición de las reformas

Por estilo de imposición aludo al grado de coerción o consenso que acompaña al diseño e implementación de las reformas. ALC vivió durante extensos períodos de su historia bajo dictaduras militares y regímenes patrimonialistas en los que las instituciones democráticas habían sido arrasadas o solo tenían una existencia formal. Muchos de esos gobiernos autoritarios, autoconvencidos de su misión regeneradora, impusieron con frecuencia estrategias de reforma institucional del estado concebidas en la soledad de su poder omnímodo, sin contar con la participación o el consenso de sector social o político alguno ni, menos aun, de los funcionarios permanentes de la administración pública.

Otras reformas, que cuentan con la legitimidad originada en un amplio consenso o, incluso, en un acuerdo explícito entre fuerzas políticas enfrentadas, suelen aprobar transformaciones de enorme trascendencia. En una situación de hiperinflación galopante, el presidente Menem consiguió que el Congreso argentino aprobara la ley de reforma del estado que produciría su casi total desmantelamiento. Y este año, los tres poderes del estado de Costa Rica suscribieron el Convenio de Estado Abierto, con la participación de numerosas organizaciones sociales.

Existen, al menos, otras dos situaciones en las que el estilo de imposición de la reforma varía, aun cuando ello no depende del carácter autoritario o democrático del gobierno de turno. Una es la “reforma desde arriba”, confiada a un grupo cerrado, relativamente homogéneo y generalmente aislado del objeto de su acción reformadora, que no busca el acuerdo de quienes deberán experimentar los cambios ni intenta legitimarlos a través de su cooptación o apoyo. La otra situación es aquella en la que, típicamente, los países se ven virtualmente forzados a adoptar ciertas medidas (v.g., privatización, desregulación, descentralización) para obtener el visto bueno de organismos financieros multilaterales dispuestos a otorgar préstamos solo contra el cumplimiento de tales “condicionalidades”. En ambos casos estaríamos considerando casos en que el estilo de la reforma se basa en la imposición y no en el consenso.

Continuidad de las reformas

Hay países en los cuales los esfuerzos de reforma y modernización estatal muestran cierta continuidad en el tiempo y una direccionalidad que no suele modificarse mayormente aun en situaciones en que cambia sustancialmente la orientación político-ideológica de los gobiernos. En estos casos, puede decirse que existe una “política de estado” en esta materia, fundada en una estrategia de largo plazo que acusa mínimas variaciones a través del tiempo y que se manifiesta en cambios graduales pero persistentes. Es, típicamente, el caso de Chile, tal vez el único país de la región en que se advierte esta sorprendente continuidad, expresada en el carácter incremental de las reformas y en su sustentabilidad a través del tiempo.

Lo más frecuente, en cambio, es la discontinuidad, el carácter errático y a menudo contradictorio de las reformas, las marchas y contramarchas, donde la única estrategia visible es la sucesión de experiencias de “prueba y error”. No obstante, existen áreas especializadas de la gestión pública donde es mayor la posibilidad de sostener incrementalmente los cambios como consecuencia de la propia tecnología de base en que se fundan los esfuerzos de reforma. Es el caso del gobierno electrónico, donde el propio desarrollo tecnológico “fuerza”, por así decirlo, la adopción de los cambios, para que la gestión pública no quede totalmente desacompasada de las aceleradas transformaciones que se producen, en este campo, en el resto del mundo. También es el caso de algunos progresos que se advierten en materia de estado abierto, los que se explican en parte por la adhesión a la OGP, por la presión de las ONGs y en no menor medida, por la propia legitimidad que otorga la autoproclamación de los gobiernos de adherir a la causa del estado abierto.

Conclusiones

Este trabajo no tiene una conclusión convencional, porque más que dar por cerrado un tema, su objetivo fue abrirlo al proponer una suerte de meta-análisis de los procesos de reforma o modernización del estado y así contribuir a generar un campo de reflexión y discusión conceptual sobre procesos de cambio institucional que, en general, han sido tratados en la literatura especializada como casos o experiencias aisladas, más que con un propósito comparativo que, como en este artículo, busca clasificar y tipificar sus modalidades a partir de un conjunto de criterios relevantes.

Queda por delante, para seguir avanzando en esta línea de indagación, construir una tipología de procesos de reforma y modernización estatal, que en lo posible combine todos, o buena parte de los criterios de clasificación propuestos, de modo de identificar posibles patrones y vincularlos con otras variables relevantes de la coyuntura política o económica de los países.