Elementos para el diagnóstico e insumos para una política pública sectorial: el caso de acueducto, alcantarillado y aseo en Medellín

Design of the Intersectoral and Interinstitutional Strategy for the Prevention of TB

Resumen

Las necesidades en los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (en adelante AAA) en una ciudad en expansión requieren de acciones concretas, planificadas y desarrolladas no solo desde la perspectiva técnica y económica, sino que también requieren de una participación activa de las comunidades y de los actores involucrados. Uno de los elementos clave radica en la adecuada formulación de políticas públicas que den prioridad a la voz de las personas en los territorios y las entidades que lideran el análisis, desarrollo y prestación de los servicios de AAA.

Las políticas públicas y los instrumentos relacionados han venido avanzando desde la perspectiva conceptual, y en ese marco, una perspectiva denominada Policy misse abre camino la cual ha sido compilada por Rogge y Reichardt (2016) como metodología para las transiciones hacia la sostenibilidad que involucran aspectos desde el medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular y conceptos más recientes como la innovación frugal.

El presente artículo comprende elementos metodológicos constitutivos desde el diagnóstico técnico-participativo como insumo para la construcción de una política pública sectorial en AAA (en adelante PPSAAA) para el Municipio de Medellín (Colombia), basado en conceptos que superan su formulación lineal.

Palabras clave:

Políticas públicas, servicios públicos, participación, saneamiento básico.Abstract

The needs in the Aqueduct, Sewerage and Cleanliness services (hereinafter AAA) in an expanding city require concrete, planned and developed actions not only from the technical and economic perspective, but also require the active participation of the communities and of the actors involved. One of the key elements lies in the adequate formulation of public policies that give priority to the voice of the people in the territories and the entities that lead the analysis, development and provision of AAA services.

Public policies and related instruments have been advancing from a conceptual perspective, and in this framework, a perspective called Policy Mis makes its way, which has been compiled by Rogge and Reichardt (2016) as a methodology for transitions towards sustainability that involve aspects from the environment, sustainability, the circular economy and more recent concepts such as frugal innovation.

This article includes constitutive methodological elements from the technical-participatory diagnosis as an input for the construction of a sectoral public policy in AAA (hereinafter PPSAAA) for the Municipality of Medellín (Colombia), based on concepts that go beyond its linear formulation.

Keywords:

Public policies, public services, participation, basic sanitation.En Colombia, los planes sectoriales de AAA se actualizan cada cuatro años en función de los planes de gobierno y de los planes de desarrollo municipales fundamentalmente basados en cuatro criterios aplicables a los tres sectores, a saber: Infraestructura, cobertura, fortalecimiento y recurso hídrico.

Para las vigencias de los planes se presentan un sin número de problemas asociados a aspectos técnicos de los acueductos, deterioro de redes de acueducto y alcantarillado por cumplimiento de su vida útil, la generación de basuras y los bajos niveles de separación en la fuente y el reciclaje (por crecimiento urbano o por expansión rural), aspectos que un plan sectorial de AAA debe afrontar a través del planteamiento de programas, de proyectos y acciones pertinentes en función de los presupuestos disponibles. Sin embargo, en este periodo de tiempo la capacidad para dar respuesta a estos problemasresulta limitada.

Por ello, contar con una Política Pública (en adelante PP), sectorial, con enfoque de derechos, posibilita pensar a mediano y largo plazo lo inherente a aspectos más estratégicos, técnicos y sociales del sector de AAA, en especial desde una visión sistémica a partir de la conexión con aspectos de alta complejidad como son los ambientales, la sostenibilidad en la garantía de la prestación de servicios con calidad, así como el uso y preservación de los recursos naturales. Así, la propuesta de política pública se ha pensado desde la gestión del proyecto de planes sectoriales en Medellín, reconociendo los alcances de cada uno de estos procesos de planeación y el salto que debe darse en función de trascender indicadores de cobertura para dar respuesta al principio de universalidad en materia de garantía de derechos.

En este orden de ideas, este artículo se deriva del proyecto Planes Sectoriales suscrito entre la Subsecretaria de Servicios Públicos y la Universidad de Antioquia, que da como resultado la propuesta metodológica para el diseño de una política pública sobre acueducto, alcantarillado y aseo para la ciudad de Medellín. Se aborda así una revisión teórica que fundamenta la construcción de las políticas públicas, aspectos importantes en la materia como la concepción de sostenibilidad y la agenda de ODS, crecimiento verde y economía circular; también, se hace una identificación de realidades con la participación de diferentes actores, y como resultado se propone una ruta metodológica para el diseño de una PPSAAA con enfoque de derechos.

Marco teórico

La construcción de PP implica un sinnúmero de características, variables y elementos de contexto, lo que hace que los niveles de complejidad sean altos, no solo por el avance en dichos instrumentos, sino también por la dificultad que se atiende en diversos sectores sociales y económicos en un territorio o un país.

Para Roth, las políticas públicas son “un conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (2002, p. 27). Desde esta perspectiva, se han orientado políticas públicas en diferentes sectores, articulando esfuerzos con diferentes actores en pro de responder a las realidades de los territorios.

La nueva generación de políticas públicas, que tienen injerencia en asuntos como el desarrollo, la sostenibilidad, el medioambiente, la superación de la pobreza, entre otras, requieren de análisis mayores en relación con esquemas tradicionales, todo ello por la complejidad y sistematicidad que engloban cada uno de esos problemas. Los bloques de construcción se configuran como una forma de propiciar la comprensión compleja de los problemas sociales para componer un ejercicio alrededor de ellos, que a través de las políticas públicas posibiliten generar instrumentos adecuados y combinados para el mejoramiento social.

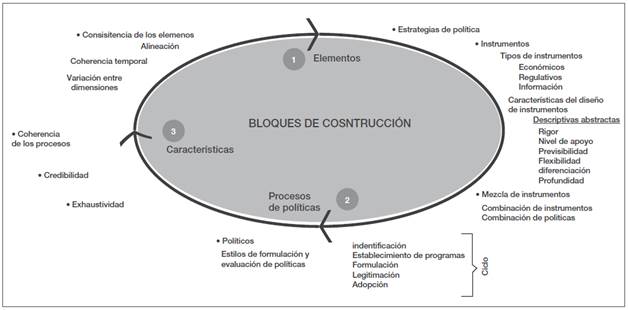

Los bloques de construcción, según Roggea y Reichardtc (2016), brindan una metodología para combinaciones de políticas e instrumentos que posibilite la transitabilidad o transición a un pensamiento de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales que existen. A partir de su artículo Combinaciones de políticas para las transiciones de sostenibilidad: un concepto ampliado y un marco para el análisis, se presenta un diagrama que ilustra el ciclo de construcción de las políticas públicas:

Figura 1: Ciclo de construcción de las políticas públicas.

En relación con los elementos, es necesario configurar inicialmente las estrategias de política que servirán para el diseño, validación, aprobación y evaluación posterior, incorporando los tipos de instrumentos que requieren las PP, desde la perspectiva económica, regulativa e informacional. Otro aspecto primordial radica en las características de los instrumentos aplicados y en cierta medida, la capacidad de abstracción y/o descripción de los fenómenos estudiados y de las soluciones que se plantean en la ejecución.

La interrelación con otras políticas, tales como las emanadas para organizar el territorio, y los diversos instrumentos disponibles en la planificación, como los Planes de Ordenamiento Territorial (en adelante POT), los planes sectoriales de sectores económicos, los planes de desarrollo municipal o los de ámbito local, deben combinarse adecuadamente de manera que tributen a las soluciones como herramientas y aspectos considerables a las políticas públicas. En lo referido a los ciclos de formulación de las políticas públicas, es indispensable observar entonces no solo los aspectos normativos, sino los políticos y de relacionamiento entre actores que influyen en las PP, o que serán validadores desde su rol.

Ahora bien, como indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es necesario que las PP y la combinación de instrumentos para avance y transición en aspectos medioambientales, de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente articule la visión de técnicos y directivos del sector público, así como construir discursos y realidades que sean consistentes, coherentes y reales, acordes a las realidades de las personas y del territorio.

A escala municipal, en la ciudad de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación (en adelante DAP) recoge una propuesta de “Políticas públicas poblacionales para la vida y la equidad” (Alcaldía de Medellín, 2014 a), definiendo que una política pública es:

Un conjunto de decisiones del Estado frente a asuntos y problemas de la sociedad que se vuelven de interés general o público. Así mismo, plantea que la PP es un proceso de construcción colectiva del Estado y la sociedad civil que parte de una situación inicial desfavorable o potencial y culmina con una acción o serie de acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de un grupo específico de la población. (p. 16) Como parte de los elementos para identificar una política pública, el DAP propone que es importante puesto que:

-

Desarrolla los lineamientos superiores definidos en una Ley o Plan de Desarrollo u otra normativa.

-

Contiene un conjunto de medidas concretas.

-

Contiene decisiones y/o asignación de recursos que deben ser aplicadas.

-

Se inscriben en un marco general de acción.

-

Tiene un público ya que se dirige a una población determinada de sujetos, colectivos u organizaciones con condiciones comunes que son afectadas por la política pública.

-

Define metas u objetivos para lograr.

-

No necesariamente debe llevarse a una actuación administrativa del Concejo de la ciudad (Acuerdo).

-

Pueden ser llevados al COMPSE y al COMPES.

En esta línea, se presentan a continuación algunos conceptos que permiten las transiciones y tendencias al respecto en el mundo de hoy, que contribuyen a procesos más reales y armónicos para territorios urbanos y rurales, en aspectos ambientales, de uso de recursos, entre otros:

Crecimiento verde

Colombia, gracias a su ubicación geográfica, cuenta con ecosistemas biodiversos y naturales; según el Sistema de Información Ambiental del país, se encuentra entre las 14 naciones más biodiversas del mundo y por unidad territorial, en varios renglones, es el territorio más biodiverso del planeta.En el caso específico de la ciudad de Medellín, cuenta con 77 especies endémicas de flora y al menos 445 especies de aves (Alcaldía de Medellín, 2014), pero estos no son ilimitados. Fomentar el crecimiento verde para el desarrollo sostenible del país promete una cohesión entre la protección de los recursos naturales y el crecimiento económico.

En consecuencia, Colombia suscribió en 2012 la declaración sobre Crecimiento Verde -CV- de la OCDE, enfoque que propende por la reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático y el desarrollo económico sostenible (DNP, 2016 b). Se trata de un concepto que reconoce la necesidad de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, mientras asegura la base de recursos naturales y los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Esta es una orientación que recoge elementos de políticas públicas internacionales y ofrece un nuevo enfoque frente a una equivocada concepción que admite la eficiencia y el crecimiento económico como una prioridad que riñe con la sostenibilidad medio ambiental.

Según el DNP (2020) el crecimiento verde reconoce que la existencia de múltiples riesgos ambientales que repercuten en la calidad de vida de la población, y por ende en su bienestar, se deben a un conjunto de factores como:

1) La explotación insostenible de los recursos naturales; 2) la falta de acceso a alimentos, agua, energía e infraestructura física básica; 3) la contaminación del aire y el agua en un contexto de rápida urbanización y crecimiento de la población; 4) la gran proporción de personas en el medio rural que dependen económicamente de los recursos naturales; 5) una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, incluido el aumento de los desastres naturales, como la sequía, las tormentas y las inundaciones costeras. (p. 44) Dichos factores en conjunto evidencian la necesidad de reorientar las políticas y los modelos de desarrollo que han afectado directamente el medio natural ejerciendo altos niveles de presión a este; es por ello, que este tipo de políticas deben propiciar diversas estrategias parahacer frente a factores como riesgos ambientales, pérdida de biodiversidad, escasez de agua, muertes prematuras, inseguridad alimentaria y carencia de entornos saludables, lo cual linda perfectamente con el tema de provisión de Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) como acueducto, alcantarillado y aseo.

De esta manera, el Crecimiento Verde busca fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas” (OCDE, 2011). Dicho enfoque busca reunir los pilares económicos y ambientales del desarrollo sostenible en un solo proceso de planificación, de manera que el modelo de desarrollo sea capaz de producir un crecimiento sostenible tanto económico como ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2017).

Economía circular (EC)

Según Bauwens, Hekkert y Kirchherr (2020), el concepto de EC procede de los conceptos de la economíaambiental y ecológica, la ecología industrial y la literatura sobre gestión y sostenibilidad corporativa y de una u otra forma “es hoy promocionado por los responsables políticos, académicos y empresas como un concepto para permitir el desarrollo sostenible” (Geissdoerfer, Savaget, Bocken, Hultink, et al., 2017, p. 760).

Se define la EC como:

Un sistema económico que se basa en modelos de negocio que reemplazan el concepto de ‘fin de vida’ por reducir, alternativamente reutilizar, reciclar y recuperar materiales en los procesos de producción / distribución y consumo, operando así en el nivel micro (productos, empresas, consumidores), nivel meso (parques eco-industriales) y nivel macro (ciudad, región, nación y más allá), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, lo que implica crear calidad ambiental, prosperidad económica y social. equidad, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.(Kirchherr, Piscicelli, Bour, Kostense, Muller, Huibrechtse & Hekkert, 2018, pp. 224-225) Ahora bien, de acuerdo con el DNP, citado en el documento CONPES 3874 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la economía circular es un “modelo que busca que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca la generación de residuos” (2016 a, p. 62).

Colombia reconoce la importancia de la economía circular como estrategia clave para la reducción del impacto ambiental y el aumento de la productividad, es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad, establece una hoja de ruta cuya premisa es “producir conservando y conservar produciendo”, que da paso a una estrategia de economía circular clave para el aumento de la productividad del país y la reducción del impacto medio ambiental, considerando que en relación a los países miembros de la OCDE, la nación presenta índices de productividad inferiores a la media en cuando al uso del agua y de la tierra siendo la productividad del agua de 18.9 USD/m3 en comparación con la media de los países de la OCDE que se ubica en 114.4 USD/m3.

Los recursos naturales no son ilimitados. Es necesario considerar nuevos modelos de crecimiento que se articulen con los ciclos naturales y respondan simultáneamente a la competitividad de las empresas y a la creación de valor en la sociedad.

En este contexto, tanto las empresas como la sociedad deben avanzar con la orientación de una política pública de SPD que contemple elementos no solo de la estrategia de economía circular propuesta por el DNP, sino que también cuente con las particularidades del territorio y las capacidades instaladas en la ciudad y municipios circundantes. Se espera que propendan alel crecimiento,uno que permita alcanzar el mayor beneficio de los recursos disponibles (agua, materias primas, suelo, energía), utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, maximizar su valor agregado, reducir la generación de residuos o pérdidas al convertirlos en nuevas materias primas, aumentar su vida útil una vez transformados, y evitar el deterioro de los ecosistemas. Lo anterior debe ser producto de una profunda reflexión sobre cómo diseñar un bien, cómo fabricarlo, cómo medir y gestionar sus impactos y cómo multiplicar sus servicios conexos bajo nuevos modelos de negocio.

Es por ello que en octubre del 2019, según Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019), se firmó un acuerdo sectorial entre este ministerio y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)“en pro a la eficiente gestión ambiental de los SPD y de comunicaciones, que propendan por la calidad de los recursos naturales, la calidad de vida y el mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad de los territorios”; dicho acuerdo, en materia de AAA planteala desaparición de botaderos gracias Residuales (PTAR) para generación energética y compostaje, la prevención de pérdidas de aguas en las redes de acueducto, entre otras.

Los efectos causados por el proceso de urbanización respecto de la prestación del servicio público de agua y saneamiento

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) “el acelerado crecimiento de las zonas urbanas durante las últimas décadas, acompañado de una significativa ampliación territorial” (p. 16)ha evidenciado las dificultades existentes en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo propuestos por organismos internacionales y adoptados por ciudades latinoamericanaslas cuales han sido testigo de diferentes procesos migratorios asociados a fenómenos socio económicos que han terminado por atomizar su desarrollo urbanístico, complejizando consigo indicadores claves del desarrollo urbano como los déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda, así como la cobertura en territorio de SPD y la capacidad de acceso por parte de los ciudadanos.Medellín no ha sido ajena a este fenómeno y estrategias como la estratificación y la adopción de modelos de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Social Prioritarios(VIP) requieren repensar y racionalizar el modelo de ocupación y densificación del territorio, considerando incluso si los modelos actuales de planificación territorial potencian la segregación territorial y dificultan una planeación armónica a nivel urbano que permita considerar de manera efectiva un modelo de acceso universal de SPD AAA, sobre todo si se tiene en cuenta que desde el artículo 11 de la Ley 1537 de 2012 se comienza a dilucidar como la cobertura de servicios públicos, y el acceso universal pasa además por una necesaria armonización con estrategias de solución de déficit de vivienda y los esfuerzos por reducir este déficit desde la estrategia de los proyectos VIS.

Es claro entonces cómo el proceso de densificación urbana complejiza el posible avance que se pueda tener en las metas relativas a la universalización de los servicios públicos con criterios de calidad, continuidad y eficiencia; sin embargo, no es en las estrategias de solución de vivienda donde se hallan los mayores desafíos en torno a la universalización de los SPD puesto que ya desde la Ley 1537 el artículo 50 plantea la obligación en el marco de este tipo de proyectos, la disponibilidad de SPD de acueducto, alcantarillado y aseo, existiendo una paridad en el aumento de la cota de prestación de los 3 servicios con relación a los suelos de expansión y densificación urbana contemplados en este tipo de ejercicios.En los artículos 57 y 58 se habla de la obligatoriedad y viabilidad de disposición presupuestal y técnica para el aseguramiento de este tipo de servicios.

Cuando se trata de llevar a cabo procesos de acceso o de disposición de infraestructura para prestación de SPD AAA “es preciso sortear varios obstáculos para que estas áreas puedan ser debidamente atendidas, lo que implica un trabajo muy complejo que abarca aspectos legales, técnicos, comerciales y económico-financieros” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020, p. 17). En consecuencia, la disposición de agua no apta o segura para consumo humano y la prestación de SPD AAA sin alguno de los criterios contemplados para una correcta prestación (continuidad, calidad y cobertura) genera fenómenos adversos a la salud y la calidad de vida de las comunidades. Se dice que “…sufren también las consecuencias que supone no disponer de un servicio adecuado de saneamiento” (p. 17); usualmente el disponer de servicios de acueducto sin una infraestructura de saneamiento suele afectar negativamente la calidad de las quebradas y cuencas abastecedoras, así como una serie de fenómenos asociados vertimientos de aguas negras y grises y lo que esto supone en materia medio ambiental y de salud pública.

Medellín, SPD AAA, crecimiento y desarrollo

Con la promulgación de La Agenda Mundial Del Desarrollo Sostenible (2030) adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) en 2015, esta organización reconoce que sin la erradicación de la pobreza no será posible alcanzar metas de desarrollo sostenible en las próximas décadas.La agenda plantea 17 objetivos, ahora reconocidos como ODS 2030, que al articularse con 169 metas proponen una hoja de ruta para la erradicación de la pobreza a 2030; entre los objetivos planteados, el objetivo 6 es de vital importancia para la ciudad de Medellínya que el acceso a SPD (acueducto y alcantarillado) guarda estrecha relación con el desarrollo humano y económico de una ciudad.Si bien se debe reconocer que el acceso por sí solo a servicios de acueducto y alcantarillado sin articulación a acciones que luchen contra la pobreza no resolverá el problema de desigualdad, el contar con servicios públicos de calidad sí incide directamente en la autopercepción de pobreza allana el camino para la consecución de los ODS adoptados por el país.

En Medellín el índice de desarrollo de servicios públicos analizado por la encuesta de calidad de vida que recoge el índice multidimensional de calidad de vida ha venido aumentado de manera sostenida al mismo tiempo que los índices de reducción de pobreza según datos recogidos del índice multidimensional de calidad de vida, y aunque para 2017 es posible evidenciar un repunte en el índice de pobreza multidimensional asociado a factores políticos, económicos y sociales en Latinoamérica, es claro cómo el contar con servicios de agua potable, alcantarillado y aseo con calidad y eficiencia es una estrategia para lograr no solo el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) sino también la superación de la pobreza en sus diferentes formas enla ciudad de Medellín.

Resultados

Propuesta metodológica para la PP de AAA en Medellín

El foco de atención de la PP: definición del problema

Medellín tiene como propósito garantizar la cobertura universal de agua potable y saneamiento básico en la ciudad, contando con coberturas por encima del 97%. Sin embargo, existen dinámicas territoriales que limitan lograr este propósito, (como las de conurbación y el asentamiento de población en zonas de alto riesgo y periferia) que por su constitución físico-espacial por fuera de los planes de ordenamiento territorial carecen de uno o más servicios públicos: la insuficiente y/o deteriorada infraestructura para la prestación de servicios, las limitaciones de cobertura, la continuidad y calidad de pequeños prestadores en zonas de la ciudad donde habita población en condiciones de pobreza extrema, las condiciones geográficas en áreas rurales, contextos de violencias que influyen en la recaudación de los pagos de los servicios, entre otras particularidades que limitan garantizar este derecho a toda la población.

Es importante avanzar en análisis del problema más allá de redes de cobertura reconociendo otras que impactan en la prestación óptima del servicio, como los temas de densificación y condiciones de acceso a servicios públicos, como por ejemplo, el hecho de que Medellín es una de las ciudades con mayor desplazamiento intraurbano en Colombia. Adicionalmente, al ser uno de los principales centros de desarrollo del país, es también de las principales receptoras de población migrante y de personas desplazadas víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado que ha vivido el país durante medio siglo. Gran parte de esta población en condiciones de empobrecimiento vive actualmente en varios periféricos, asentamientos en zonas de riesgo y/o conurbación en la ciudad, lo que conlleva a un aumento sostenido de asentamientos irregulares en su periferia, un incremento significativo de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda con fenómenos de densificación urbanística, lo que amenaza la viabilidad de los prestadores de mantener a mediano y a largo plazo los indicadores de calidad y continuidad dentro de los márgenes de éxito que la ciudad siempre se ha planteado.

Dado el panorama anterior, estos problemas generan presión al sistema de servicios públicos domiciliarios, afectando a los prestadores (pequeños y grandes) en su viabilidad financiera y en su capacidad de prestar el servicio con criterios de calidad, continuidad y eficiencia, situación que afecta al universo de usuarios actuales y potencialesya que complejiza la capacidad de conectarse a un sistema que debe prestar el servicio de manera continua y que, por los fenómenos ya enunciados, no es posible en zonas periféricas de Medellín. Adicionalmente, afecta también a los usuarios que se encuentran en zonas de cobertura real fortalecida, pues el sistema debe procurar mejorar y para eso es necesario llevar a cabo la actualización y el fortalecimiento de procesos claves para la prestación del servicio.

Sumado a lo anterior, las afectaciones se reflejan en la administración dado que al no haber coordinación de las estrategias desarrolladas por las diferentes entidades corresponsables de la prestación de los servicios de AAA y los diferentes actores que intervienen en el desarrollo físico de la ciudad se limita el avance en las metas de ciudad de cara a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda nacional en materia de seguridad hídrica a toda la población y las nuevas generaciones, para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, en relación también con el objetivo de lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y que amerita, de manera integral en otros objetivos asociados a la disminución de la pobreza, el hambre cero y la reducción de desigualdades. En esta perspectiva, al ser un problema sistémico, amerita análisis y respuestas sistémicas.

¿Hacia dónde vamos?

La ciudad requiere además de una estrategia conjunta entre los diferentes actores que hacen parte de la prestación de SPD (pequeños prestadores, grandes prestadores, cooperativas de recuperadores ambientales), y de aquellas entidades encargadas en alguna medida de la efectividad de la prestación del servicio (Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud). Se debe involucrar tanto al sector privado, la academia y demás actores que desde sus roles aportan con su misionalidad al crecimiento y desarrollo urbano y físico-espacial de la ciudad.

Es imposible desligar la efectividad de cualquier estrategia planteada en materia de SPD de fenómenos como la densificación urbana e indicadores de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que afectan de manera directa la capacidad de la ciudad de cumplir con las metas propuestas a 2030 en materia de cobertura y ODS.

Reconociendo los altos índices de cobertura de los grandes prestadores de SPD en Medellín, las fortalezas de las capacidades instaladas de la institucionalidad y las herramientas existentes en materia de planeación, se estima que la construcción de la PPSAAA mereceríaarmonizar estos instrumentos de planificación en relación con la visión de ciudad y agendas de desarrollo a nivel nacional e internacional, articular las instancias a partir de esas capacidades institucionales existentes en pro del objetivo en común de garantizar el derecho universal al agua potable y saneamiento básicopara así reconocerlos problemas de la ciudad que trascienden la red de infraestructura como los impactos en la salud pública y su abordaje integral, lo que conlleva a pensar una metodología que posibilite espacios de diálogo para la acción permanente desde la planeación, la implementación, el seguimiento y la evaluación de medidas que garanticen la cobertura universal y la calidad en la prestación de servicios de AAA como un sistema que impacte en la salud y el bienestar y por ende en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín.

Entonces, ¿Cómo proponemos lograrlo?

Se tiene claro que, como proceso, la ruta propuesta debe integrar la visión de actores de manera intersectorial e interinstitucional en función de tener una mirada sistémica del problema, sus causalidades y de las alternativas de solución.

El proceso de construcción de Planes Sectoriales ya ha arrojado resultados en materia de información que se convierten en elementos importantes de partida, y uno de ellos es el reconocimiento de la estructura poblacionalcomo objetivo de la PP a diseñar:

La ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, Colombia, cuenta con una población de 2.372.230 habitantes según cifras del último censo nacional de población y vivienda del DANE en 2018. El ajuste por omisión dado los subregistros oficiales da cuenta de un total de población de 2.427.129 personas. A nivel urbano, de esta población se concentra el 98,3% y a nivel rural el 1,7%, es decir, alrededor de 44,730 personas en los cinco corregimientos del municipio (Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena). En términos etarios, el 65,7% de la población tiene entre 15 y 59 años, el 17,1% son menores de 14 años, y el 15,4% son adultos mayores. Étnicamente, la población es diversa. El 97,4% se reconocen como personas mestizas, el 2,5% afrodescendientes, el 0,1% indígenas y en términos porcentuales, no se tiene registro oficial de población Rom. Del total de la población, el 53% son mujeres (1.257.057), el 47% son hombres (1.115.273). No se encontraron registros oficiales del total de la población LGTBI: Lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en el municipio.

Ahora bien, en materia de ciudad de servicios públicos domiciliarios, Medellín ha venido mejorando en los últimos años de manera sostenida su cobertura, así como en indicadores de calidad y continuidad posicionando su índice de servicios públicos, escenario ideal de cobertura versus calidad y continuidad. Con relación a la garantía del derecho al agua y el saneamiento básico, objeto de análisis de la política pública a diseñar, la caracterización de la población de Medellín da cuenta de una cobertura de servicios de acueducto en un 97,3% con programas como Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP) para personas que por condiciones de pobreza multidimensional no pueden acceder al servicio y unidos por el agua como parte de una estrategia de regularización de barrios y de conexión a SPD de alcantarillado en un 95% y de aseo (recolección de basuras) en un 94,7% (Medellín cómo vamos, 2018). Medellín es considerado un caso exitoso de una gestión eficiente en materia de SPDal reconocerque los problemas no son de abastecimiento de agua (pues tiene un nivel de precipitación acumulado de 1685 mm al año según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM), pero sí se enfrenta al impacto de los desequilibrios en las dinámicas poblacionales en relación con la protección y manejo de las quebradas y en gran parte por el desarrollo urbanístico y las huellas hídricas de diferentes sistemas de afluentes. En esta medida, resulta indispensable documentar estas realidades como parte de los antecedentes del problema en función de las dinámicas de población y hacer el análisis de causas a partir de la elaboración colectiva de árboles de problemas, árboles de soluciones con los actores involucrados.

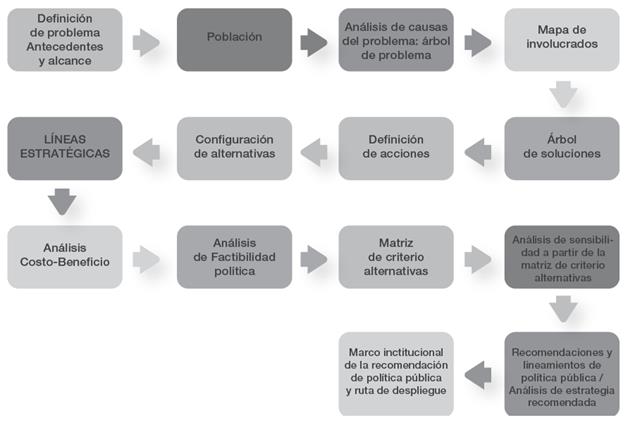

Una vez definidas estas soluciones, se plantea la definición y el análisis de acciones concretas para la configuración de alternativas, que desde una visión sistémica y su interrelación posibiliten definir las líneas estratégicas que serían analizadas desde la perspectiva de costo-beneficio para la ciudad, y a partir de dichos resultados, para proceder a realizar el análisis de factibilidad política, establecer la matriz de criterio de alternativas y el análisis de sensibilidad. En este sentido, las recomendaciones y lineamientos de PPSAAA para Medellín seríanun resultado de una construcción colectiva y merece las recomendaciones pertinentes en materia de adecuación del marco institucional para su despliegue integrado a los diferentes actores basado en realidades de las personas, los territorios y las organizaciones prestadoras de servicios. El gráfico a continuación pretende dar cuenta de la ruta propuesta para tal fin.

Figura 2: Ruta para la formulación de la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento básico en Medellín

Conclusiones

El proceso de identificación de problemaspor parte del equipo de planes sectoriales en la ciudad de Medellín que ha realizado avances en el diagnóstico de zonas urbanas y rurales, presenta como hallazgos preliminares que el problema central en la ciudad es “el uso ineficiente del agua potable, más allá de la posible intervención por parte de la CRA en las decisiones de mercado para imponer restricciones y reducir el derroche del consumo de agua potable en Colombia” (DNP, 2017, p. 25). A ello se suman afectaciones de las dinámicas territoriales como la conurbación, los asentamientos de la población en zonas de alto riesgo y periféricas que por su constitución físico espacial carecen de uno o más servicios públicos, tienen insuficiente y/o deteriorada infraestructura, limitaciones de cobertura, continuidad y calidad en zonas de la ciudad donde habitauna población que vive en condiciones de pobreza extrema en áreas rurales y en contextos de violencias que limitan la garantia de este derechoa toda la población.

La fase diagnóstica de planes sectoriales representa en materia diagnóstica en la ciudad insumos importantes para la actualización de dichos planes y el diseño de una PP de ciudad con enfoque de derechos que trasciende la perspectiva de la eficiencia y los altos índices de cobertura para lograr la universalidad en la prestación de los servicios de AAA, lo que representaría un hito en procesos de planeación, retos en la articulación de los actores y oportunidades de abordajes sistémicos que den respuesta a las realidades de la ciudad de Medellín. Es por ello que se propone una metodología integral que redunde en la articulación de actores, estrategias e instrumentos en congruencia con los aspectos políticosy normativos a los que debe responder la PP.

Para temas de complejidad como los que involucra los aspectos ambientales, de uso y consumo de recursos naturales, o de la generación de residuos y su tratamiento, es necesario utilizar herramientas, métodos e instrumentos mezclados que no solo tengan en cuenta las conceptualizaciones tradicionales de la PP, sino que también es necesario insertar conceptos que incorporados a la formulación o actualización permita comprender e incorporar las complejidades y las nuevas herramientas en tal sentido.